![üÇE¤Cð²ó]Ìû@êpTCgbçtåwåw@ãw¤@ åAíÈwEçtåwãw®a@ åAíÈ](../images/header.png)

![üÇE¤Cð²ó]Ìû@êpTCgbçtåwåw@ãw¤@ åAíÈwEçtåwãw®a@ åAíÈ](images/top1.jpg)

Top@@åAíÈÊM

åAíÈÊM

³ºÌ±ÆªAÅàæí©éI

³ºàÌCxgâAwï\AÊ^t«ÅÚµÐîµÄ¢Ü·Iå³êéûÍK©Å·B

útÊAJeS[ÊÉ®µÄ¨èÜ·ÌÅA©½¢LðNbNµÄ²¾³¢B

åAíÈÊM@Lê

2025.11.21wïæ34ñú{Rs

[^OÈwïäà x¾N(ãõ)

E2025.9.19wïkKâL\\2025úåAíOÈAIwïæâá(åAíÈw mÛö ¯w¶)

E2025.5.15¤2025/5/15 Young Members' Chemotherapy Academy(YMCA)@yGz[áä (éåw¿ÎãÃZ^[ ³)

E2025.4.17wïæ112ñïÜóÜñ(3NA±óÜI)ઠ®u(ÁC³)

E2025.4.1COð¬JUA-EAUAJf~bNexchangevOQÁñ²Ë qa(fÃy³ö)

E2025.3.10wï2025/3/10-13 EAU2025@Madrid, Spaináä (éåw¿ÎãÃZ^[ ³)

E2024.12.16erJ¬Zçtã©wcA[ `ãwðÚw·álÌ´«ÉGêÄ`cº M¾(ÁC³)

E2024.11.5¤Clinical Fellowship in Chiba University HospitalChin-Li Chen. M.D.

(Tri-Service General Hospital)

E2024.10.30wïæ11ñú{×EO¬Ewïcº M¾(ãÈåwãw¤)

E2024.10.27eræ1ñáèStRy(Vät)áä (éåw¿ÎãÃZ^[ ³)

E2024.10.26wïú{åAíÈîáwïæ10ñwpWï{é ¤ß(ãú¤Cã)

E2024.7.1¤Clinical Observership in Chiba University HospitalPing-Chia Chiang M.D.

(Kaohsiung Chang Kung Memorial Hospital)

E2024.5.29¤Report after visiting Chiba university hospital department of Urology in May 2024Jae Young Park. M.D.

(Professor, Korea University College of Medicine)

E2024.5.10wïAUA2024ÆMt Sainaia@ Tewariæ¶KâL(Newark©ç¬cÖÌUnitedÌ@àÉÄ)â{ Mê(fóö)

E2024.4.23wï2024JUA|AUA Exchange Scholarship report, Dr. Kevin Koo from Mayo Clinic, USAKevin Koo, MD, MPH, MPhil

(Associate Professor of Urology,Mayo Clinic)

E2024.1.15¤çtåw@åAíÈ@10NãÌ¢Öü¯ÄGCreating Social ValueiCSVj2023â{ Mê(fóö)

E2023.12.22wïçtåAíZ~i[@Chiba Urology Seminarcº M¾(ãÈåwãw¤)

E2023.11.25wïæ4ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï|R °(ãú¤Cã)

E2023.9.20wïNext Generation Urologist SeminarRº ½(ãú¤Cã)

E2023.9.19wïChiba Tokyo Scrum Meeting with SingaporeRc N²(³)

E2023.8.28¤¤ºïcû¢ ˶(ãõ)

E2023.7.29wïæ48ñ@çtåwåAíȯåïwpWï¡´ Ä÷(ãú¤Cã)

E2023.7.22wïªJt@X2023 in{èâV¡ S½(åw@¶)

E2023.7.16ï¡ßµñ(ÍéA}`

A{öVíéʧåï D)úì ån([JÔ\a@)

E2023.7.4wïæ3ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï§e åã(ãú¤Cã)

E2023.6.16wïProstatic Night 3(ProNi3)ÉQÁµÄì KêY(êUã)

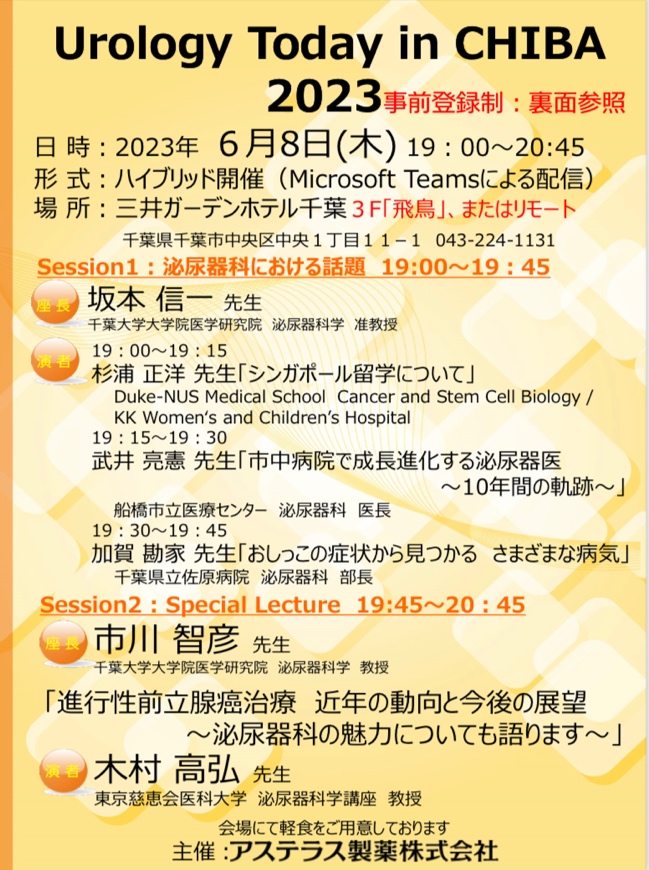

E2023.6.8wïUrology Today in Chiba2023ºã T÷(ãú¤Cã)

E2023.6.1¤}[VA©çJasmineæ¶@çtåtF[VbvñLIM Jasmine(}[VAE}åwãw)

E2023.5.2wïæ110ñ ú{åAíÈwïïδ å(åw@¶)

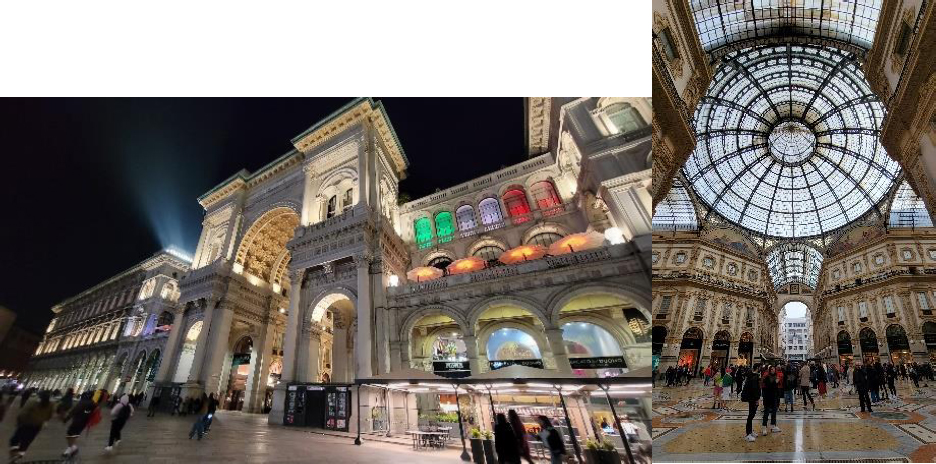

E2023.3.10wïEAU2023Milan, Italyáä (éåw¿ÎãÃZ^[ ³)

E2023.1.28wïçtåwåAíȯåïä Yå(ãú¤Cã)

E2022.11.19wïæ2ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï|{ Wq(ãú¤Cã)

E2022.8.30wïæ46ñçtåAíȯåïwpWïn Çê(ãúÕ°¤Cã)

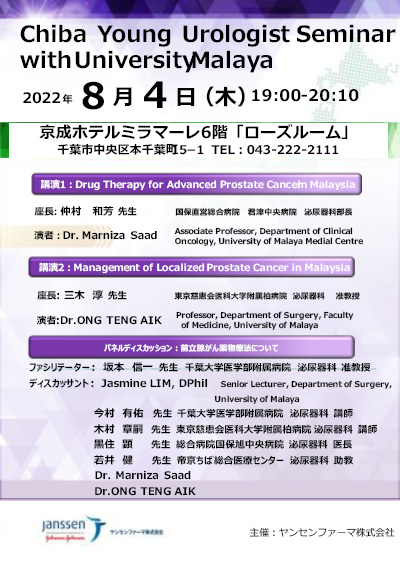

E2022.8.4wïChiba Young Urologist Seminar with University Malayaáä (éåw¿ÎãÃZ^[ ³)

E2022.7.25wïæ1ñ@ú{åAíÈwïçtnûïwpWïVä T¾Y(ãú¤Cã)

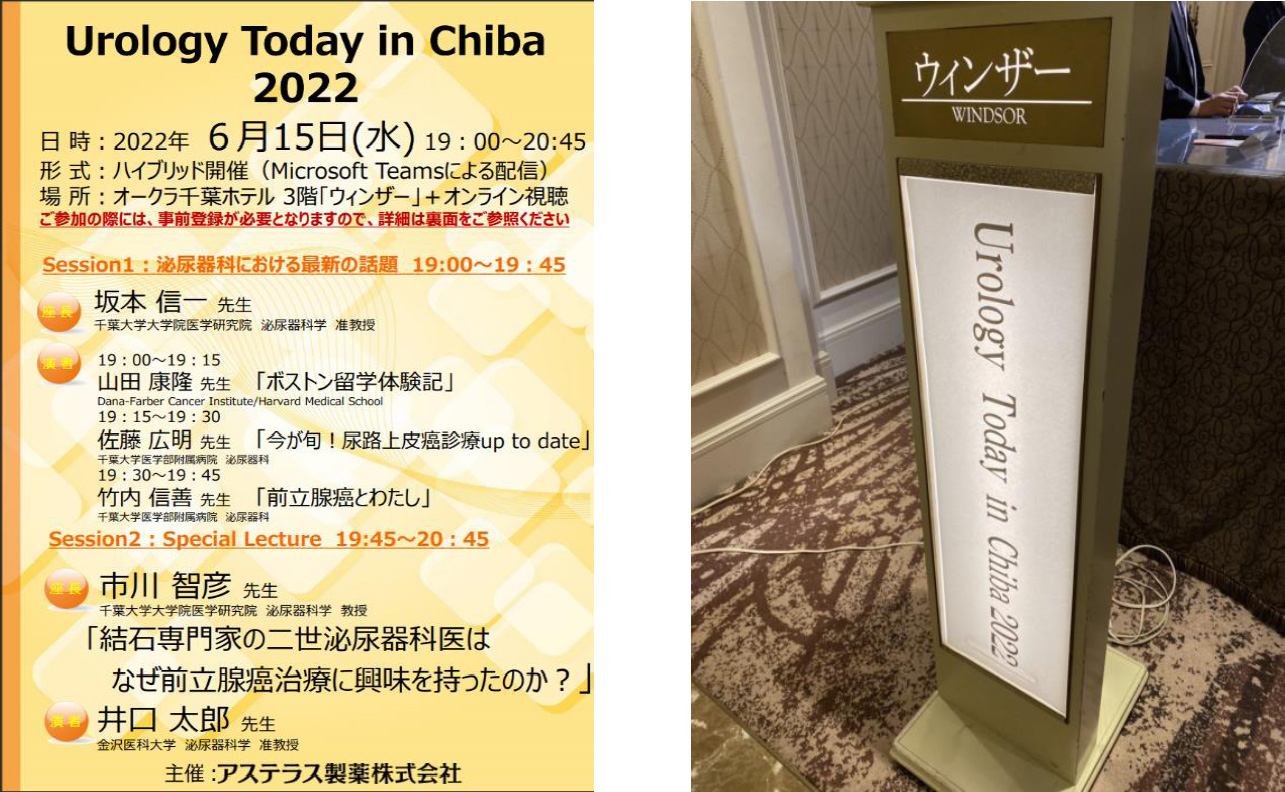

E2022.6.15wïUrology Today in Chiba 2022ª ´i(ãú¤Cã)

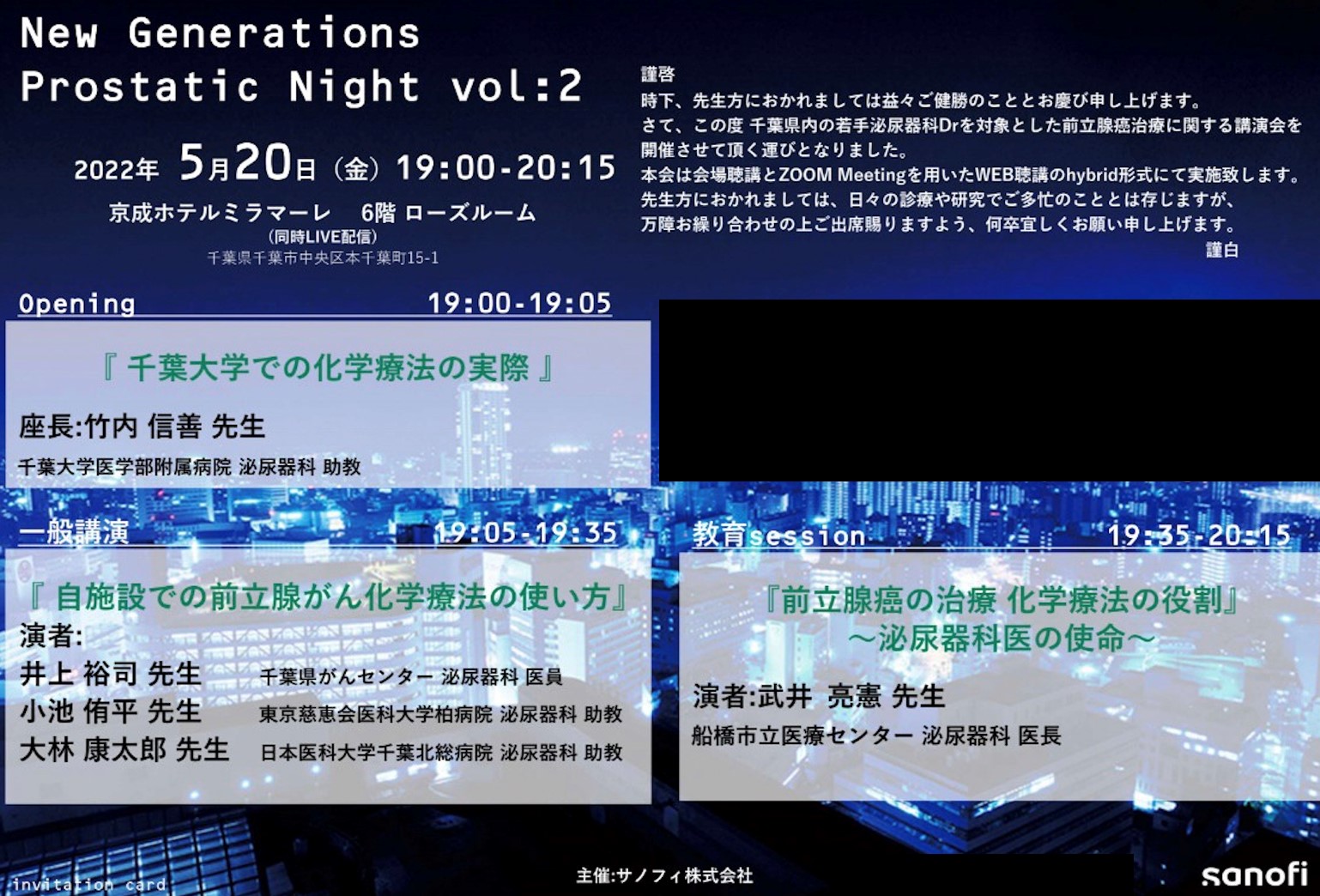

E2022.5.20wïNew Generations Prostatic Night vol.2@¬ze~}[âV¡ S½(åw@¶)

E2022.5.17¤a@·\²ÌóÜñ²Ë qa(ut)

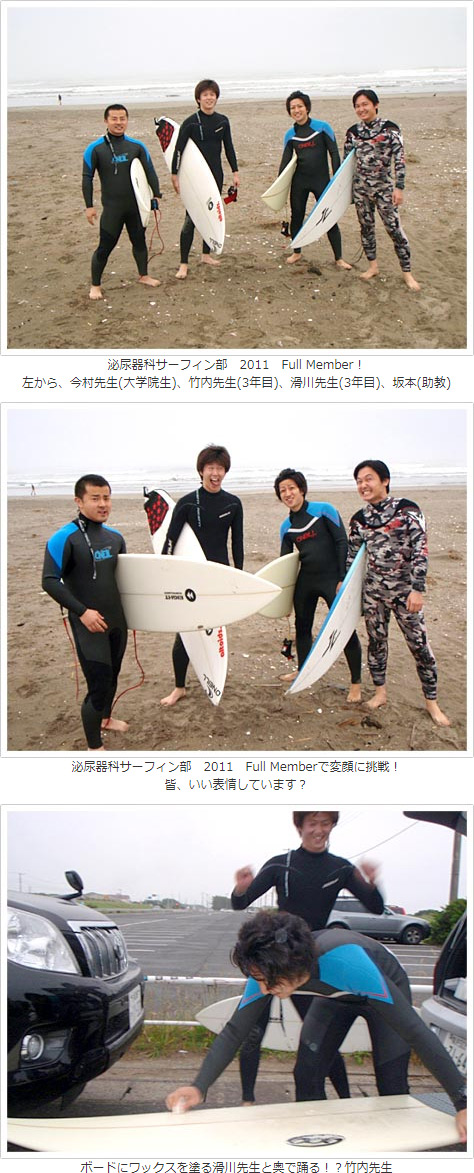

E2022.5.10¤åAíÈXNuvæ&tbV

}¯×ïnç² LB(ãú¤Cã)

E2022.4.5¤HoLEPúg[jOÉ¢ÄXì ^ß(ãú¤Cã)

E2022.2.10¤t}ø«p¬c d÷(ãú¤Cã)

E2022.1.29wïæ45ñçtåAíȯåïwpïâä ½(§çtãÃZ^[ãú¤Cã)

E2022.1.20¤æ21ñçtåAí o¾³çvO+áèåAíÈïc¬Ñ a÷(ãú¤Cã)

E2022.1.17¤yà¯wLzãÈåwãw¤ªq×E¡Ã¤åcº M¾(åw@¶)

E2021.11.30¤SGLT-2jQÜÌãå@àäD³ö@çtåqõ³öÉACâ{ Mê(fÃy³ö)

E2021.11.20erçtååAíÈvsbãååAíÈغ Á(ãú¤Cã)

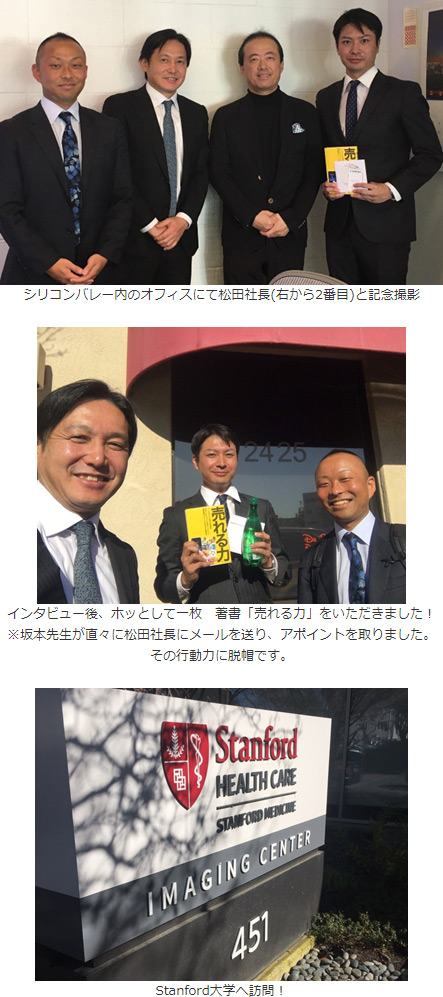

E2021.10.20¤StanfordåwÆçtååAíÈñg@Creating Social Value(CSV)Öü¯Äâ{ Mê(fÃy³ö)

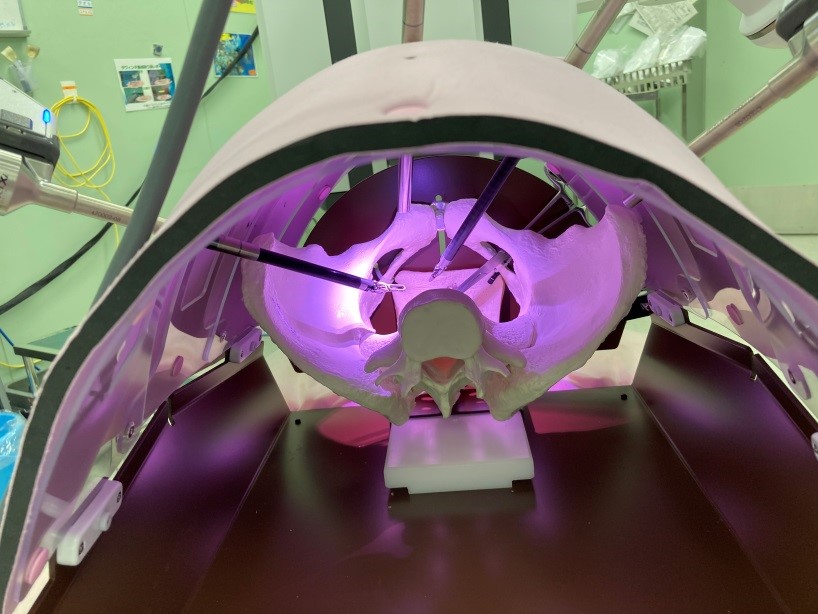

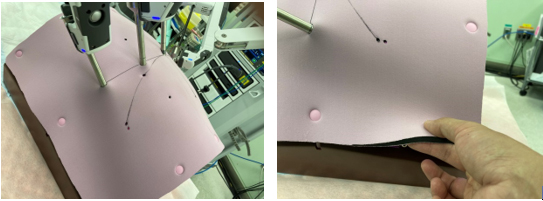

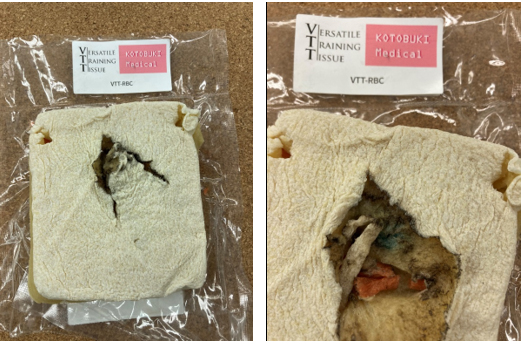

E2021.10.17¤ o¾g[jOfìiJ@`KOTOBUKI Medical`NHK WorldæÞ 2021/10/17D´s§ãÃZ^[èpºä º(D´ãÃZ^[ã·)

E2021.10.13¤2021/10/13 tbV

}¯×ïV[ (ãú¤Cã)

E2021.10.07wïæ2ñ Chiba Young Urologist Seminarä º(D´ãÃZ^[ã·)

E2021.9.28¤DÀK& o¾X[`Og[jO{{ ü(ãú¤Cã)

E2021.7.29¤Urology Today in Chiba 2021AáèåAíÈAïcj ¾(ãú¤Cã)

E2021.7.27¤çtåw@åAíÈ@10NãÌ¢Öü¯ÄGCreating Social ValueiCSVjâ{ Mê(ut)

E2021.4.13¤yà¯wLzéÊãÈåwQmpãwc C½

E2021.3.29¤åAí o¾vOÔê åM(ãú¤Cã)

E2021.3.29eråAíÈ©UpHP ÒWãLáä (åw@¶)

E2021.3.29eråw@¶É¢ÄÀ¡ hC(åw@¶)

E2021.3.2erãwÐt¯ìÆIOY žY(ãú¤Cã)

E2021.2.15¤AUA ASRMj«sDÇKChCì j

E2021.1.26erÙ}Ôé¾ÄÑ ª(ãú¤Cã)

E2021.1.23¤«åAíÈãÌõÁ¡ q(³)

E2021.1.6¤æ2ñáèåAíÈAïcÛö §j(ãú¤Cã)

E2020.11.18er¡NÌÄÌß²µûnÖ Må(ãú¤Cã)

E2020.8.31ï¡ðæèÍÞ«@`å©R©çEêÜÅ`R¨ åS(ãú¤Cã)

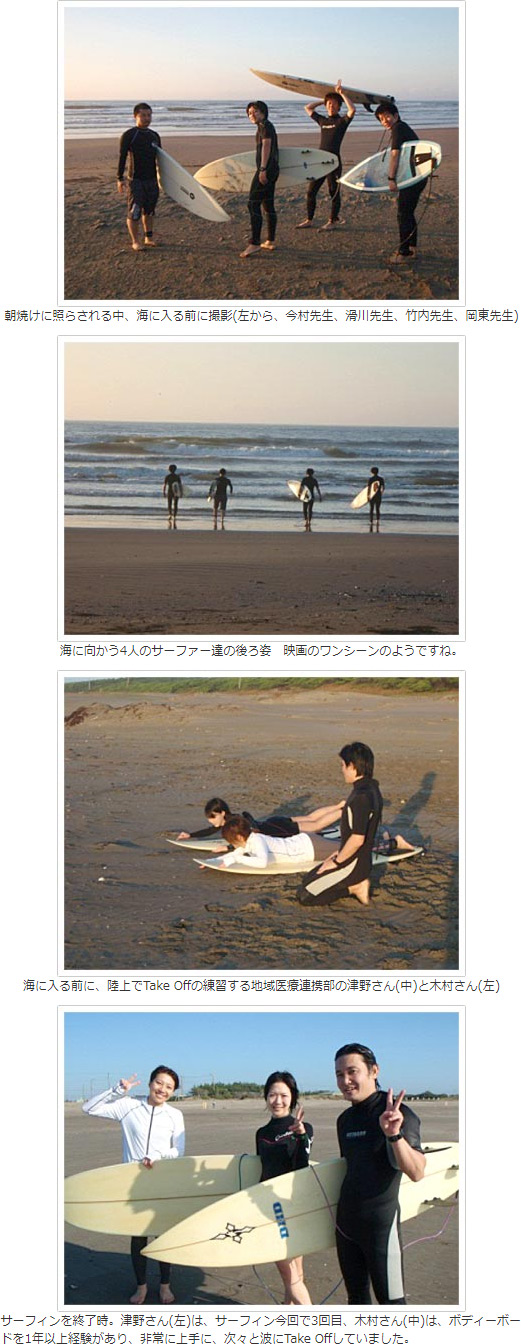

E2020.8.11ï¡2020N7@Surfing with 2019 Japan Long Board Pro Championâ{ Mê(ut)

E2020.5.7¤O§BàAIðÍlHm\(AI)ãw@ìãpÇæ¶óû kî(NÃa@)

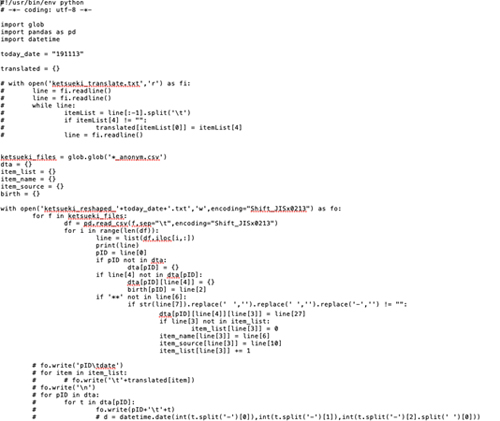

E2020.3.5¤YÆpÂ\Èèp®æf[^x[X\zÉü¯½vWFNgyS-accesszn®|º ¨d(åw@¶)

E2020.3.5COð¬ASCOGU2020@ÔOÒcº M¾Aä º

E2020.2.13COð¬ASCOGU2020ä ¹H(åw@¶)

E2020.1.25wïæ42ñçtåAíȯåïwpWïVä ²VAغ Á

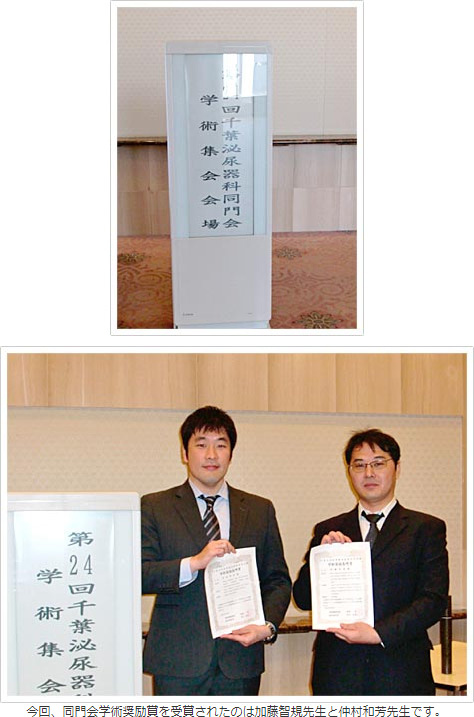

E2020.1.11wïæ24ñ¶BàªåwïwpWï·ª _¾Y(ãú¤Cã)

E2020.1.10ï¡ãïj

[X@fÚñ@çt§ÌC `Fisher©çSurferÖ`ä º(®a@)

E2020.1.11¤uæ3ñú{ãäJåÜ@àtåbÜvóÜñâ{ Mê(ut)

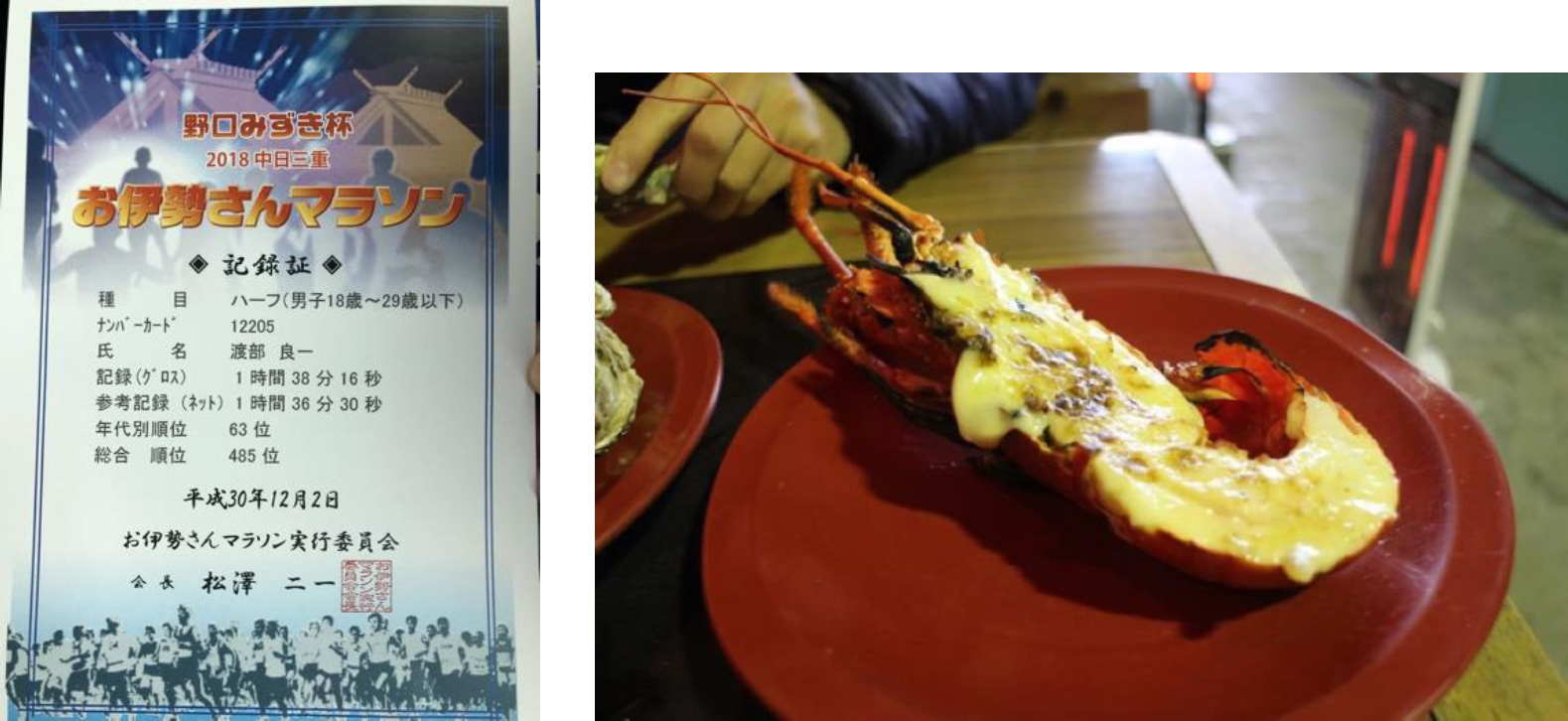

2018N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)

2017N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)

2016N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)

2015N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)

2014N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)

2013N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)

2012N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)

2011N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)

2010N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)

åAíÈÊM@L

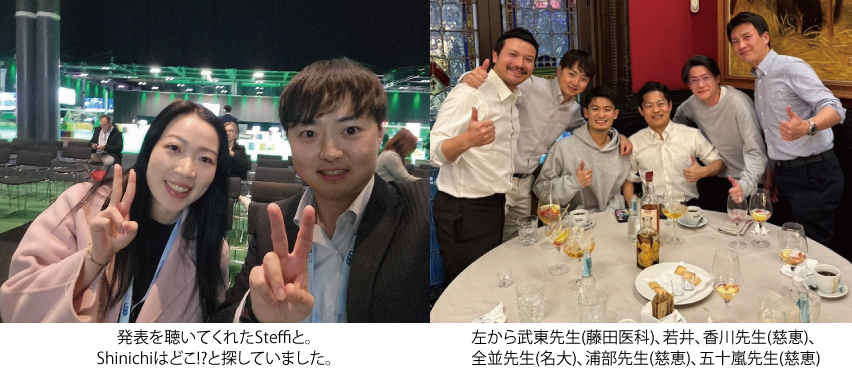

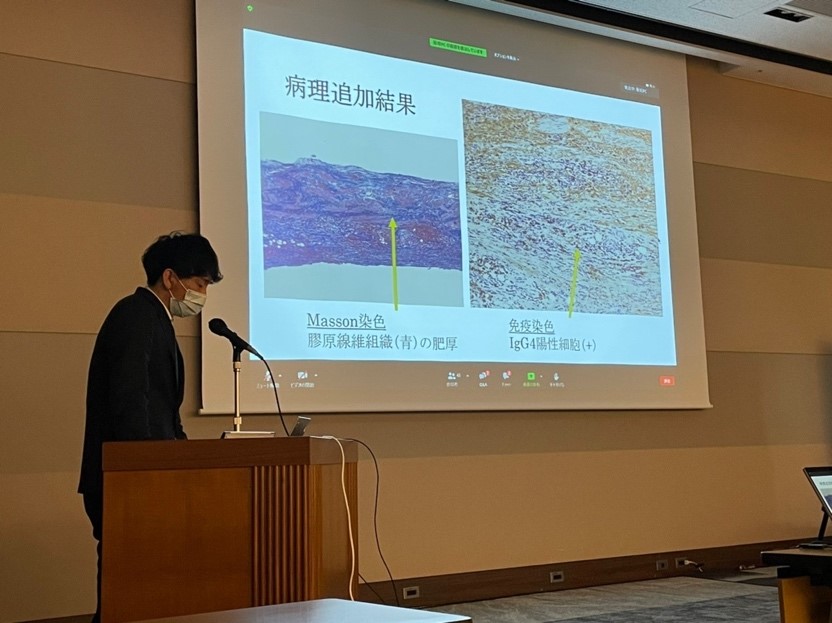

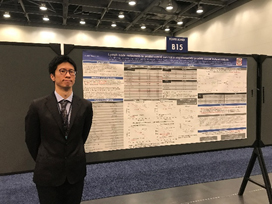

æ34ñú{Rs [^OÈwï

±ñÉ¿ÍB

åw@2NÌäàx¾NÅ·B

æúAæ34ñú{Rs

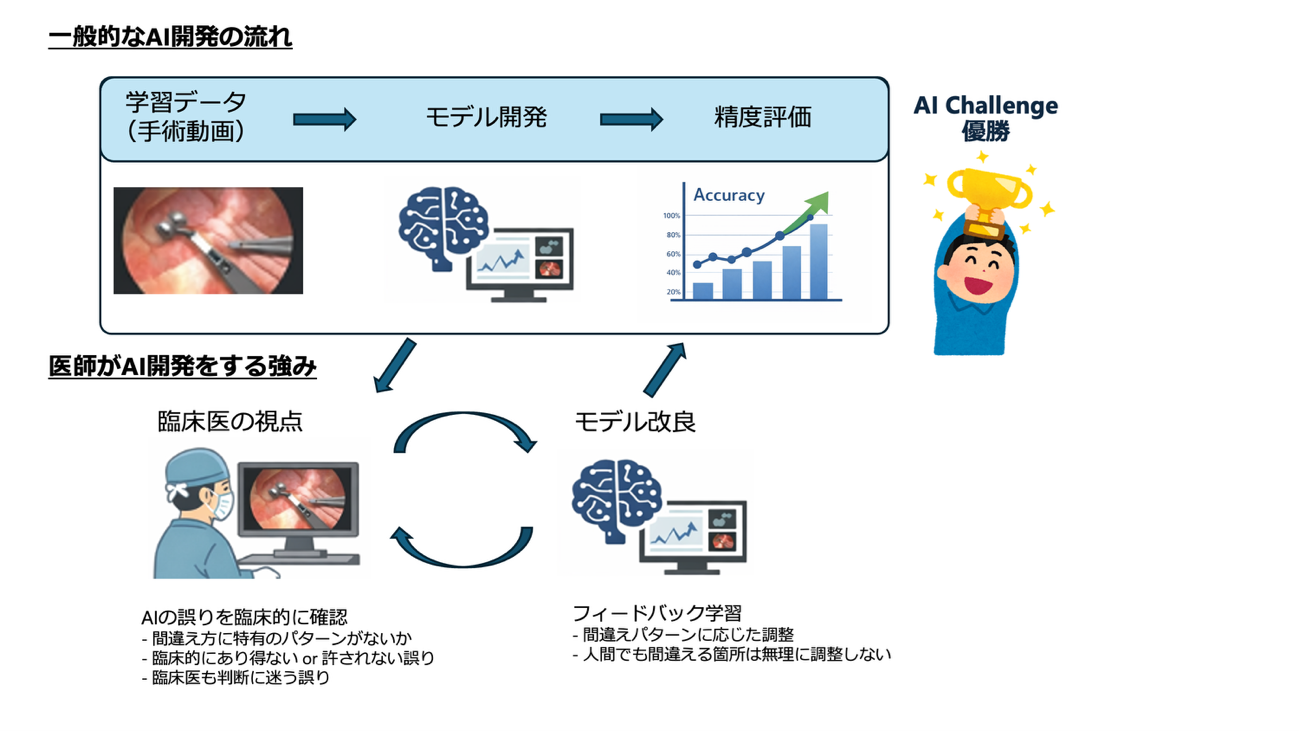

[^OÈwïɨ¢ÄJóê½AI ChallengeÉQÁµABasicåEAdvancedåÌñåÅD·é±ÆªÅ«Üµ½B

(E©çOlÚªMÒ)

wïö®Lͱ¿ç

https://www.jscas.org/business/2025/07/7fa2da977a91400092d82b332ab12f5434b1c01d.html

{éæÍAèp®æðèÞƵ½ÛèÉεÄAIfðJµA»Ìf¸xð£¤àÌÅ·B¤Òâw¶AéÆÈǽlȧêÌQÁÒª§í·éæègÝÅ·B

¡ñÌæègÝðʶÄA¸xðüã³¹éßöÅAÕ°ãƵÄÌ_ªðɧÁ½Æ´¶Üµ½Bèp®æÌÇÌV[ªÊÉe¿µâ·¢©AÇÌæ¤ÈëèªâèÆÈèâ·¢©ðÓ¯·é±ÆªAfüPÌêÉÈÁ½Æl¦Ä¢Ü·B

{}ÍAMÒªAI ChallengeÉæègÞÅ´¶½ÂlIÈl¦ðÜÆß½àÌÅ·B

ãÃAI̪ìÅÍAÕ°ÌðªÊÉe¿·éêʪ½X èÜ·BãtªAI¤ÉÖíéÓ`ÍA±¤µ½_ð¿ßé_É éÆ´¶Üµ½B

ÍT2úAåwa@âÖAa@ÅÕ°ð±¯ÈªçAT3úͧªñ¤Z^[a@ÌÉ¡ëºæ¶ÌàÆŤÉgíÁĢܷBܽAçtåwåAíÈÉÍAI¤ÉæègÞæyûª½ÝеĨèAñíÉS¢Â«Å·BÕ°ð±¯ÈªçVµ¢ªìɧíµâ·¢Â«ª®ÁÄ¢é±ÆÍA{³ºÌå«ÈÁ¥¾Æv¢Ü·B

åw@Å̤âAIÖ̧íÍAÁÊÈl¾¯ÌàÌÅÍ èܹñB¡ñÌo±ªAiHðl¦éûÉÆÁÄêÂÌQlÉÈêÎK¢Å·B

¶ÓFçtåwãw®a@åAíÈ(ãõ)@äà x¾N

kKâL\\2025úåAíOÈAIwï

2025N919ú©ç21úÉ©¯ÄAâ{MêfóöƤÉkðKêAúãwÈZð¬¦ïåÃAkåwñ|ã@¤ÃÌu2025úåAíOÈAItH[vɵ©êܵ½B

±ÌwpåïÉÍA¨æÑâ{fóöðͶßÆ·éAWAÌåAíOȪìÌæêüÅô·éêåƪê°ÉïµA

lHm\iAIjÌÅV¤ÆÕ°pÉ¢ÄÈc_ªsíêܵ½B

ßÄÌk\\L[[hÍuåvÆuÃv

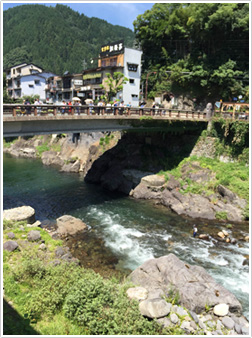

kÛó`É

ãAsàSÜÅñ1ÔÌÔÚ®B

kÌðÊÍuÂóüvÆÄÎêé§Ì¹HÔÅ\¬³êA1ü©ç6üÜÅÔª¬³¢ÙÇsSÉßAn¿ªÈèÜ·B

»ÌS±»A¾E´ãÌcsuÖévÅ·B

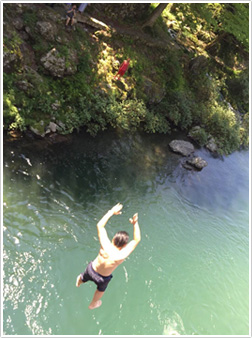

ÖéÌOɧÂâ{æ¶

wrª§¿ÀÔsåÈssóÔ\\±êªâ{æ¶ÆÌø¢½æêóÛAuåvB

20Kð´¦éItBXrââsAàZ@Öª½©çêܵ½B

µ©µA»ÌÔÉÐÁ»èÆcéÓ¯it[gjâÃzªAà¤êÂÌóÛuÃvðéÉê詯īܷB

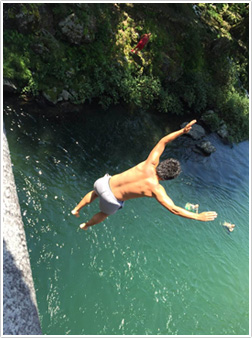

ÖéÌ¡ÌHnA´©Ì¤É¯µ½«

VdiÄñ¾ñjÍA15¢I̾ãÉÄçê½ÕâJzÅ èA

ðãcéªVðÕèAÜLõðFé½ßÌêŵ½B

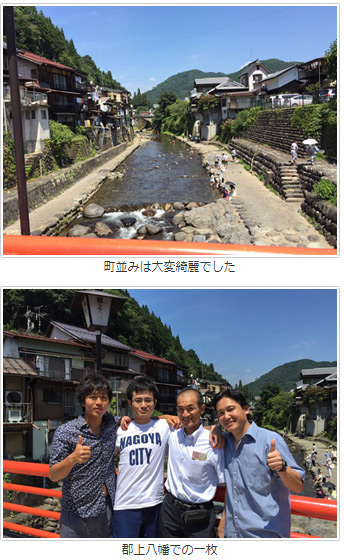

kÍAá¦éÈçuvÆusvðí¹½æ¤ÈXB

VãÆãªðöµA£¢¢A¤¶µÄ¢é\\±ÌssÌpÍADZ©ßãÌúÖWðÛ¥µÄ¢éæ¤Éശܵ½B

Äïµ½ãwÌãJ\\kåwñ|ã@pirQ[V³çZ^[Kâ

tH[JOúA¿å¤Çkåwñ|ã@ÌpirQ[V³çZ^[ÅÍA¼ i`xbgj©ç½áèãtÌg[jOªsíêĢܵ½B

kåwñ|ã@Ìáû³öÆæâqb³öª¼XÉâ{fóöð½}µA{ÝðÄàµÄ¾³¢Üµ½B

â{fóöÍ2NOAÄAUAiAmerican Urological AssociationjïųöEæâ³öÆoï¢A»êð«Á©¯ÉçtåwÆkåwßFQ@m̤¦ÍªnÜèܵ½B

kåwñ|ã@Ìæâqbæ¶Aâ{æ¶

â{fóöÍAɨ¯é{bgxèp¨æÑ o¾ªìÅ̬ÊÉ[¢´Áðó¯AÍÄѱÌãwÌyëÅ̯»Æð¬Å«½±ÆÉS©çÌeµÝðo¦Üµ½B

úÌmÌð·_\\AIªà½ç·åAíOÈÌVã

tH[ÍAúãwÈZð¬wïÌ£¶ï·ÌJï¥AÅðJ¯Üµ½B

åAíÈwÌnnÒÅ è×lÅ és\@mAßFQ@mÍAcOȪçïêÉçêܹñŵ½ªArfIbZ[WðʶÄj«ÆúÒ̾tðñ¹çêܵ½B

s\@mAßFQ@m

wpuÌÅÍAâ{fóöªuO§Bà{bgèpɨ¯éAIÌpvÆèµÄAçtåw`[ÉæéAIèpirQ[V¨æÑp¯ÊVXe̤¬ÊðÐîµÜµ½B

AIfª{bgèpÌìðA^CÉF¯µApÒÌXL]¿ÜÅs¤Æ¢¤\ÍAïêÌå«ÈÚðWßܵ½B

±¢ÄÍAu@BwKÉæéÌOÕgÎjÓpiSWLj³Î¦\ªfvÆèµAAIASYðp¢½SWL¡ÃøÊÌ]¿É¢Ä\µÜµ½B

½{ÝÕ°f[^ðµA¡Ã¬÷¦ðOÉ\ª·é±ÆÅAãtªæèÂÊ»³ê½¡Ãûjð§Äé¯ÆÈé±ÆðÐîµÜµ½B

³çÉAl¯ðúRã@i¢íäé301ã@jÌn?³öÍuAI©®D{bgv̤ð\B

ܾÌOÀ±iKÅÍ èÜ·ªA2áÌÙÚ®àøÈÇá¬Êªñ³êAÌAIJÉηé¢ÆMOA»µÄ¢ÄÉàòçÊÀÍðÀ´³¹çêܵ½B

úÎb\\eNmW[ÌæÉ éãçxÌá¢

3úÔÌØÝA½¿ÍAãwÈOÌe[}É¢ÄàÓ©ððíµÜµ½B

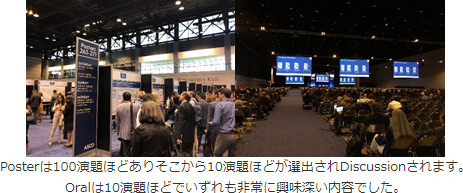

kÌa@ÅÍAÅßAj©çújÜÅúOfÃðs¤Ì§ÉÚsµ½Æ̱ÆB

ãCÅÍ2010NÌȱÌ̧ª±ü³êĢܷB

±±ÉAúÌOE~}ãçxÌå«Èᢪ©¦Ä«Üµ½B

OfÃÅÍAú{ÅÍܸnæÌNjbNðófµAKvɶÄa@âåwa@ÖÐî³êÜ·B

\ñ§ªêÊIÅAÒ¿ÔÍ·Äà¾Á½Ã©È«ªÛ½êĢܷB

êûAÅͳҪ©RÉa@EãtðI×é½ßAå^ÌuOba@iÅa@jvÉlªWµAO³ÒªñíɽÈèÜ·B

ót©çx¥¢AòÌó¯æèÜÅdq»ªiñÅ¢éàÌÌAãtÌJß½ªËRƵÄÛèÅ·B

~}ãÃɨ¢ÄàAú{ÅÍdÇxɶ½¾mÈKw\¢ª èÜ·B

yÇÍnæéÔfÃâxúfêεAdÇÍ119ðʶÄêåa@ÖÀ³êÜ·B

Ì~}OÅÍAyÇ©çdÇÜů¶~}ÉWÜèAéÔÉêʾ³Åóf·élàÈ èܹñB

ÒºÉͽ̳ÒÆÆ°ªlß©¯AfÃÍuæ

vÆudÇDævªÀsµÄ^p³êĢܷB

ú{Ìæ¤Èµ§ÈgA[WæèàA_îÈΪßçêéóÛŵ½B

SÌIÉ©éÆAú{ÌãÃÍuªÆEE\ñvðÁ¥ÆµAÌãÃÍuø¦EWEJú«vÉݪ èÜ·B

»ÌÊƵÄAÌåa@ÌãtÍܳÉuÎ

ØààviúªÎ±újÌæ¤ÈߧÈαóµÉ éÌÅ·B

IÍ

¡ñÌu2025kåAíOÈAItH[vÍAPÈéwpïcÅÍÈA«ðz¦½mÌð¬ÌêÆÈèܵ½B

üßÄAÈwÌÍÍu¤LvÉ èAãwÌ{¿ÍuÂȪèvÉ é±ÆðÀ´µÜµ½BAIZpÍA±ê©çÌúãw¦ÍÌV½È˯´ÆÈèAåAíOÈðæèmIÅlÔ¡Ì é¢Ö±Åµå¤B

»µÄA±ÌnÜèðÛ¥·éçtåwÆkåw̦ÍÍA«ÁÆ¢Éü¯ÄdvÈÓ¡ðÂÆmMµÄ¢Ü·B

kûÊÌL:

https://mp.weixin.qq.com/s/fqeZirL9spek7tqtfUTXwg

https://mp.weixin.qq.com/s/YMAMf3co613yoEIVwUZr8g

¶ÓFåAíÈw mÛö ¯w¶@æâá

2025/5/15 Young Members' Chemotherapy Academy(YMCA)@yGz[

±ñÉ¿ÍAéåw¿ÎãÃZ^[ÌáäÅ·B

¡ñÍ5ÉYMCAÆ¢¤×ïðéæµÜµ½ÌŲñ³¹Ä¸«Ü·B

JÃÌoÜƵÄAVK̪qWIò(TKI)âÆu`FbN|CgjQò(IO)É¢ÄáèÌûo±ªÈ¢Æ¢¤±Æª èܵ½B

©gAtàÉηéIO+TKIâIO+IOAAHãçàÉηéEV+PemÌûo±ªÁʽ¢í¯ÅÍ èܹñB

ǤµÄàe{Ýɨ¢ÄããÉ]ÚÇáâ¢ïÇáªWµAáèÉÍ]ÚÌÈ¢èpÇáªWÜéXüª éÌÅAáèÌÅàÁÊûo±ª½¢XyVXgÌæ¶ûÉ|Cgð³¦Ä¸Æ¢¤ÌªRZvgŵ½B

XyVXgÌæ¶û@¶©çóûæ¶AÄcæ¶A²¡æ¶AVäæ¶

úÍ×35¼Ìæ¶ûɨWÜ袽¾«A·ïÆÈèܵ½B

¡ãà£ÍIÈe[}Ýèªoéæ¤l¦Ä¢«½¢Æv¢Ü·B

¿âɧÂr´æ¶

²¡æ¶©çÍòÜIðÉ¢Ä@@@@@@@@óû涩çÍìpÌ}lWgÉ¢Ä

PáÉÈé\´ÌY|[Y

à¿ëñ[à

§eï

¡ãàAHãçàAO§BàÆe[}ðϦÄAèúIÉJõĢ¯êÎÆl¦Ä¢Ü·B

ܽ»wÃ@ÉÀç¸AæèµÁÄ~µ¢e[}ÈÇ êÎ¥ñ³¦Ä¸¯êÎÆv¢Ü·B

¡ãÆàæ뵨è¢vµÜ·B

¶ÓFéåw¿ÎãÃZ^[ ³ / çtåwãw®a@ ÁC³@áä

æ112ñïÜóÜñ(3NA±óÜI)

ßÄñe³¹Ä¢½¾«Ü·B

çtåwãw®a@@ÁC³Ìàª@®uÆ\µÜ·B

2025N417ú`19úAæ112ñú{åAíÈwïïªsíêܵ½B

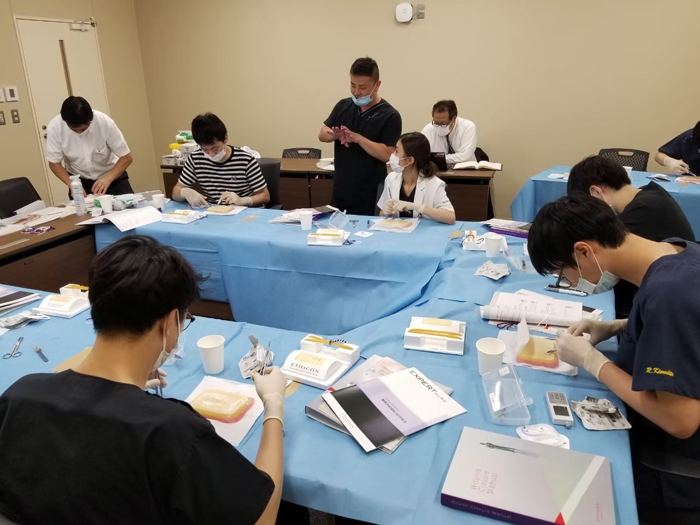

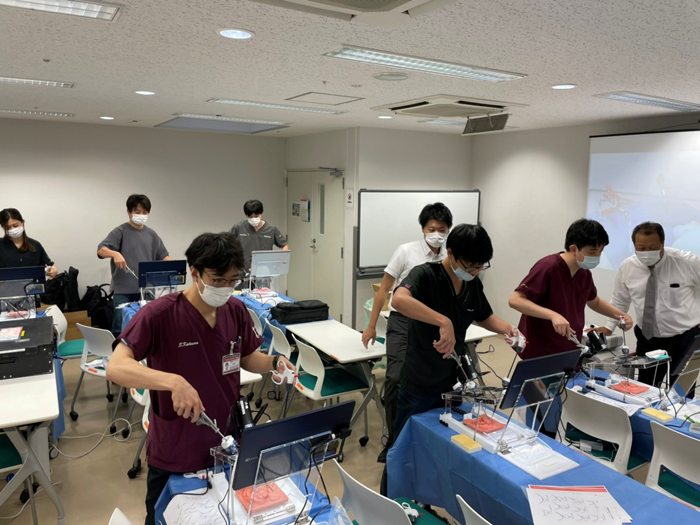

±ÌxAªåw@ÅsÁÄ¢½O§BàÌîb¤É¢Äñ³¹Ä¢½¾«AïÜ𢽾±ÆªÅ«Üµ½B

(ÆÄàå«¢ïêÅA\²¢½¾¢½±ÆÍÆÄࢢv¢oÉÈèܵ½I

ªJÃÆ¢¤±ÆÅATHEª|l@½ØÛEåg³ñàĢܵ½)

åAíÈÌÔ`ÌêÂÆྦéO§BàÌæɨ¢ÄAîb¤ÅÌh_ éóÜ𢽾«AåÏõhÅ·B

O§BàEîbÌÌæÅÍðNÌRcæ¶(n[o[h¯w©çàÇçê½çtåwåAíÈÌCWOX^[)ÉЫÂë2NA±A

³çÉêðNÌInternational session AwardÅÍáäæ¶àAHÎÌæÅAâ{æ¶àO§BªñÌÕ°Ìæɨ¢Äf°çµ¢\ÅóܳêĨèA

í¹éÆ3NA±çtåwåAíÈÌóܪA±µÄ¨èÜ·B

±êàÐƦÉæyûªÂȢž³Á½¤Ìf[^Aܽ}Chª¬XÆÂâĢ騩°©Æv¢Ü·B

̤É¢ĵ¾¯¨b³¹Ä¢½¾ÆAO§BડÃïR«ðl¾µÄŨ±é³Ü´ÜÈϻ̤¿A

Qm(DNAzñ)ÌÏ»ðÆàÈí¸É¨±éGsQmÏ»É

ڵĤðs¢Üµ½B

]Ú«O§Bàɨ¢ÄAGsQmð²ß·é`(NSD2)ª»µÄ¢é±Æð©oµA

³çÉ»êªDNAÌ3³\¢(Üè½½Üêû)Ée¿ð^¦é±ÆÅ¡ÃïR«ÌêöÆÈÁÄ¢é±ÆðßÄ©µAñ³¹Ä¢½¾«Üµ½B

à¾ð«¢ÄàÈ©È©ª©èÃ碩Æv¢Ü·B

àͶßĤºÉz®³ê½Æ«ÉÍp¸©µÈªçDNAÌ]ÊÌdgÝ·çÜÆàÉà¾Å«È¢óÔŵ½B

½¾ªz®³ê½¤º(çtåwåw@ãw¤@ ªqîáw)ÅÍåAíÈÌæy(Yæ¶A²¡æ¶Aàâæ¶)ª·ÅɤðißĨèA

³Ü´ÜȤf[^AmEnEð~ϵĢ½¾¢Ä¨èܵ½B

ܽ¤ºÌgbvÌàcæ¶ÍGsQm¤Ìú{ÌæêlÒÅ èA¤ÖÌü«¢ûÈÇðê©çJÉw±¢½¾«Üµ½B

æyûÉw±µÄ¢½¾«Èªç©gàè𮩵AÀ±Ì¸sƬ÷ðJèԵĪq¶¨wÖÌðð[ßéÅA¤ÌʳÉvªµÄ¢Á½Ìðo¦Ä¢Ü·B

(¯¶¤ºÌæy Yæ¶(E)Aàâæ¶(¶)Æ)

(ú¤Cã©ç4NÔ¨¢bÉÈÁ½O§Bà¤ÌåÆ Ôqæ¶Æ)

(¤ð¢ÂàµÄ¢½¾¢½Aâ{æ¶Æ)

±ÌLðÝÄ¢éú¤Cãâãú¤CãÌÝȳñA

çtåwåAíȳºÍÕ°ÅèpðÉßéÆ¢¤¹©çîb¤ÅàÌJjYðTéÆ¢¤¹ÜÅALIðª éf°çµ¢Â«¾Æv¢Ü·B

(ïÜÉÆàÉåµ½áäæ¶(¶)Aäàæ¶(¶©çñÔÚ)Æ)

ºÐêÉåAíÈÌæð·èã°éÔÉÈÁÄêé±ÆðASÍŽ}·éõðµÄ¨Ò¿µÄ¨èÜ·B

MÅ·ªA¤ÉWÅ«éæ¤ÉÆAÕ°ÌƱðÙÚt[ɵĢ½¾¢½sìqF³öðͶßÆ·éåAíȳºÌæ¶ûA

îb¤Ì¢ëÍðw±µÄ¢½¾¢½àc¤Ìæ¶ûAܽ\̽ßÌo£ðõ¢½¾«èoµÄ¢½¾¢½NÃa@Ìæ¶ûÉäç\µã°Ü·B

¶ÓFÁC³@ઠ®u

JUA-EAUAJf~bNexchangevOQÁñ

±Ì½ÑÍJUA-EAUAJf~bNexchangevOÉÌð𢽾«fèÌvOÉQÁðµÄÜ¢èܵ½ÌŲñ\µã°Ü·B

COÅ̯wo±ªÈ¢ÉÆÁÄñíÉMdÅåÏhIÈ@ï𢽾«Üµ½B

_ËåwÌAØGlæ¶Æäp©ç̯¶vOÅ¢çµÄ¢é3lÌæ¶Æv5lÅ{vOÉQÁµÜµ½B

ͶßÉ{vOÍñíÉ^tŵ½B

©7߬ÉͶÜèAéÍ12OÜÅfBi[ɨU¢¢½¾«ðUÉÈèÜ·B

°ÔÍ·Ä5ÔöxÅAú{ÅÌdðµæ¤©ÆàvÁĢܵ½ªÅ«Ü¹ñŵ½B

éöxÌÍÉ©MÍ èܵ½ªTàÜßAúÅ·Ìų·ªÉSgÆàɱ½¦Ü·B

òs@Å

ãÉ[}ÌGemelliåwa@ibR«ÅL¼ÈProf.Rocco̳ºjð©wµÜµ½B

2VbgÊ^Íó¨Å·B

Prof. RoccoÆ2VbgÊ^

¬³ºÌ涪··éRARPð©w³¹Ä¢½¾«Üµ½B

à¿ëñRocco«ð³êĨèܵ½B

EAUÌæ¶Í{ÉeØÅÓfBi[ÉUÁľ³èéxÜŨt«¢µÄ¢½¾«Üµ½B

Gemelliåwa@X^btÆÌ[Hï(¶GÒA¶3ÔÚGProf. Rocco)

úÈ~Íi©gÅ··é@ï̽¢RAPNâRARCð©wµÜµ½B

ïxÌèpðWfgÌæ¶ðèɵÄA¬êéæ¤Éüµ¢èpð³êĢܵ½B

·ãͨ»çƯ¢ãÌæ¶Å èApãÉ¢ë¢ëƨbð³¹Ä¢½¾«Üµ½B

ïxÌèpð®àøÉI¦½¼ãÉà©©íç¸AªÅamIÉÞÌèpÌMOð³¦Äêܵ½B

TÉÍ5lÅ[}ÌÏõÉs«Üµ½B

T^WFéðÏõãATsGgå¹°io`JsjÜÅà«AgÉÆè[}ÌxúŨȶÝÌXyCLêÜÅs«Üµ½B

»µÄ²Å Á½[bpTbJ[ðÏí·é±Æª«Üµ½B

±Ì Æ}h[hÉ¢í¯Å·ªA»ÌúÔÍã\TÔi¿å¤Çú{ÅÍ[hJbv\IÊߪèjÅ èNuÌÍÈAX^WIEIsRE[}ÅZGAÌAS[}ÎJAÌö®Q[ðÏíµÜµ½B

±±ÅÌ»±à±±ÅLµ½¢Å·ª ÜèÉ·È軤ÈÌÅâßĨ«Ü·B

4úÔÌ[}ØÝãÉ}h[hÉÚ®µÜµ½B

}h[hÅÍProf. Burgosªå÷éRamon y Cajalåwa@åAíÈð©w³¹Ä¢½¾«Üµ½B

ܸúÉVersius platformÅs¤RARPð©é±ÆªÅ«Üµ½B

Versius platformÍiªúíIÉgpµÄ¢éDa Vinci XiÆär·éÆââA[ªãµg¢èª«¢óÛÍ èܵ½ªA»±ÍZpÅJo[³êĢܵ½B

ܽK^Éà{bgxtÚApÌRamon y Cajalåwa@1áÚð©w·é±ÆªÅ«Üµ½B

úÍoZi©çGLXp[gÌæ¶ðµãÙµÀSÉI¹µAI¹ãèpºàÅèðµÄìñ¾±ÆªóÛIŵ½B

Ramon y Cajalåwa@ÅÌ{bgxtÚAp1áÚÌ ÆÅ

iOñ¶3lÚªProf. BurgosAE©ç2lÚªÒj

Prof. BrugosÍliÒÅ è©ÂãwÉÆÇÜ縳ܴÜm¯ðàÂæ¶Åµ½B

»Ì¨çÌL³ÅARoyal academy of medicine of SpainâRoyal palace GalleriesâAstronomical¨ÙÉ«êåÆÉÄàðµÄ¢½¾Æ¢¤@ïð¾é±ÆªÅ«Üµ½B

ܽA}h[hÌ{nÅ éBernabeuX^WA~

[WAàprofÌFlÉÄà𢽾«Üµ½B

ÜèÌ´®Å©ªÆ§qÉ2

ö®Q[VcðwüµÄµÜ¢Üµ½BiÍxKÌVcÅ·B©Èè¿Åµ½Bj

¿å¤ÇTbJ[ÌÍ èܹñŵ½ªAXyCÅTbJ[ÌÉW[ÈX|[cÅ éoXPbg{[ÌA}h[hÌðãÇÌæ¶ûÆêÉv20¼ÅÏíµÜµ½B

à¿ëñAªµAåÏ·èãªèêCÉ£ªkÜèܵ½B

Ramon y CajalåwX^btÆÌA}h[hioXPbg{[jÏí

liÒÅ éProf. BrugosÌ·©¢Â«Å3úÔ©wð³¹Ä¢½¾¢½±ÆÍA[}ÅÌo±Æàá¤MdÈo±ÉÈèܵ½B

»Ìã¢æ¢æEAU2025ªnÜèA³|IÈÍÉÁ«ÈªçMÊÌ¢fBXJbVâÅVÌÕ°±ÊÈÇðSÉ׵ܵ½B

·¢½Æ±ëÉæéÆ70¼ß¢JUAo[ªQÁ³ê½Æf¢Üµ½B

JUAÌæ¶ûÌ°XƵ½\Éhð¤¯Üµ½B

éåwçtãÃZ^[Ìáäæ¶Æ¬µwïâÏõàµÜµ½B

EAU2025ÌI[vjOZj[i¶FÒAEFáäæ¶j

ܽvXÌJUAo[ÆÌÄïÉÆÄàÀgµ½±Æðo¦Ä¨èÜ·B

3úÚÌéÉÍthVbvfBi[ɲµÒ¢½¾«A¢EÅô³êÄ¢éåäÌOÅ\²¢½¾«§hÈðàç¢Üµ½B

Ì´®ÍYêçêܹñB

ßÄ^LV[hð

ÄQÁµ½l¶ÅÅÌŵ½B

l¶Ìs[NÉÈçÈ¢æ¤É¡ã¸i¢½µÜ·B

TUAo[ÆêÉEAUth[VbvfBi[Å\²ã(GÒ)

{·MðµÄ¢é»ÝA@ÅÍåÈÔûvà ècÆãk¬Æ¢¤a@©ç̽èðÔÇEÅ éÉÈ°çêĨèÜ·B

^í¸Å è©Èè½ðÄԱƾƪµÄ¢Ü·B

¡ñ©wµ½EAUÅÌåwa@iÁÉèpºjÌOÏ͵ħhÅͲ´¢Ü¹ñŵ½B

æiIÈfoCXðìgµÄAm¯ÆZpÅèpðs¤±ÆÅ¿Ì¢ãÃðñµÄ¢Üµ½B

{MÅÍÆkÈÇÌ_Åïµ¢±Æà èÜ·ªAÝõɽÌðµ·¬é±ÆÍ¢©ªÈàÌ©ÆvÁĵܢܵ½B

ÌâèpºÍDZ©¡ª èA»êÍ»êÅOÈãÉÆÁÄï[¢Å·B

ÅãÉAÍåAíÈãÉÈè¡ÜÅ2TÔèpºÉêààüçÈ¢±Æª èܹñŵ½B

ÌÖèÅà èܵ½B

COÅÆ°Æ£êÜÆÜÁ½úÔðêlÅß²µüßÄ¢ë¢ëȱÆÉ´ÓðµÜµ½B

±±Å±ÆÅÍÈ¢©àµêܹñªAðx¦ÄêÄ¢éÈðͶßÆ°ÌÌå³ðÀ´µÜµ½B

¥µÄ20NêØÌÆðµÈ¢¶ðµÄ¢½±ÆðSêµ´¶Ü·B

º

âCºð°ÔðíÁÄzeÅèô¢µ½o±ÍYêé±ÆÍ èܹñB

Ó¾ñA{ÉK¹È¶ðµÄ¢é©ðÀ´µÜµ½B

»µÄA³ºðÞ¯¼OÅ é^C~OÉà©©íç¸{vOɲE𢽾«õèoµÄ¢½¾¢½sìqF³öA2TÔÌ ¢¾åwa@ÌèpEOEü@ðx¦Äê½Ô½¿ÉüßÄäçð\µã°Ü·B

NxÅÙ®Ì éæ¶à½¢éÈ©Å{ɴӵĢܷB

{vOž½o±A´oA´Óð¡ã¢©ÉÒ³µÄ¢©ð±ê©çl¦Ä¢«Ü·B

±Ì½ÑÍåÏMdÈ@ï𢽾«½É èªÆ¤²´¢Üµ½B

¶ÓFfÃy³ö@²Ë qa

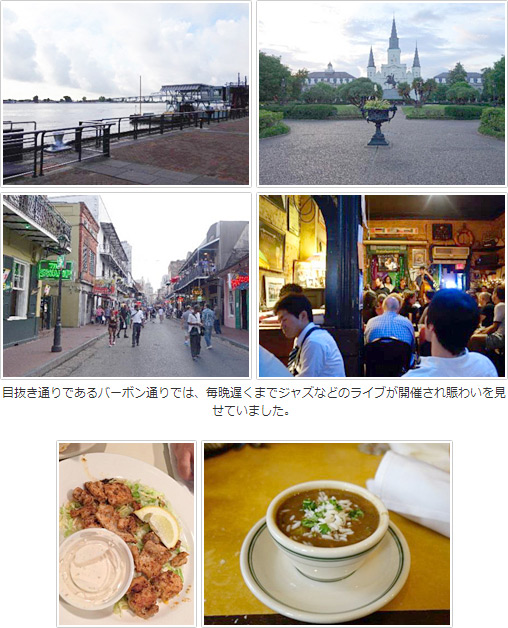

2025/3/10-13 EAU2025@Madrid, Spain

±ñÉ¿ÍAéåw¿ÎãÃZ^[ÌáäÅ·B

µÔªoÁĵÜÁÄ©çÌñÆÈèÜ·ªA3ÉXyCE}h[hÅJóêܵ½¢BåAíÈwï(EAU)ÉQÁµÄQèܵ½ÌŲñ³¹Ä¸«Ü·B

¡ñÍ¢ÂàêÌâ{æ¶Í¢çÁµáç¸AO¼Íêl·Åµ½B

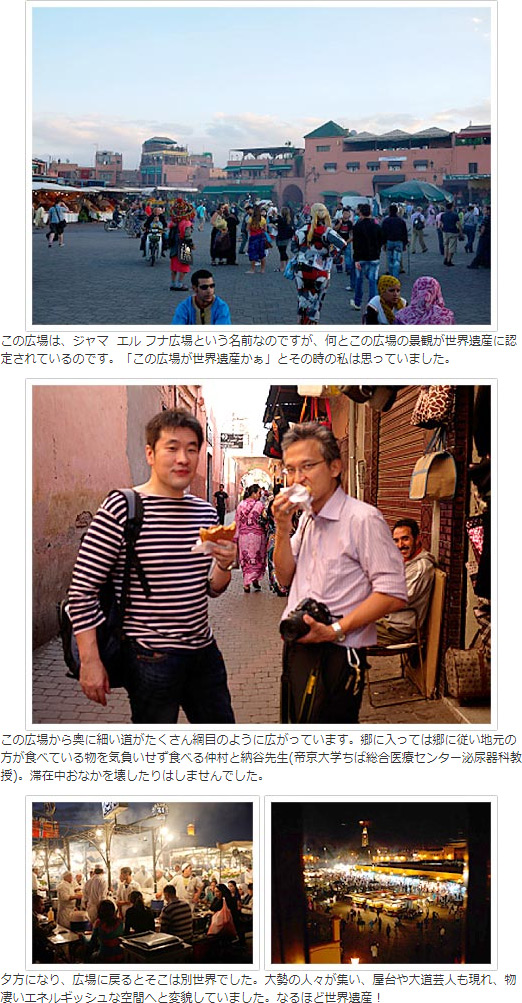

xúÌÖWÅ1úXyCüè·é±Æªo½ÌÅAúÍ}h[h©çÙÇߢghÉsÁÄQèܵ½B

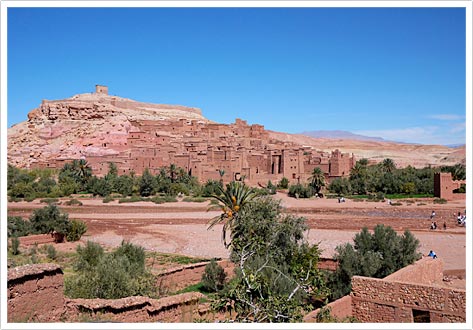

ghÍXS̪¢EâYÉo^³êĨèAÌȪçÌXÀݪ۶³êÄ¢énæÅ·B

ìÉÍÜêĽXÀݪñíÉüµ¢±ÆÅmçêĢܷ

ä©ç©ºëµ½XÀÝ@iÌlÅ·

êínÜ軤ÈLê@@@@@@@@@@@@@@@zeÌ®©çÌß

úÉÍ}h[hÉßèwïêðKêܵ½B2015NÉâ{æ¶ÆKê½Æ¯¶ïê(Ifema Madrid)ŵ½B

2015NÌEAUÅâ{æ¶Æ

2015NÌEAUßLͱ¿ç

¡ñÌwïêÌlq@W¦u[X

àÂ\ÈADT(AhQÃ@)ò@@@@@¬ºéKvÌÈ¢leuprolide(ADT)Ëò

3ÂÌèp({bgèpAPNLAThuLEP)ª¯isÅsíêĨèA®OÍCzÌ`lðØèÖ¦é±ÆÅ¢¸ê©ÌèpÌÀµð®±Æªoܵ½B

²Ëæ¶Æ¬

wïêÅÍJUAÌExchange programÅ[bpÉ1©ÔØݵĨçêܵ½²Ëæ¶Æ¬·é±Æªoܵ½B

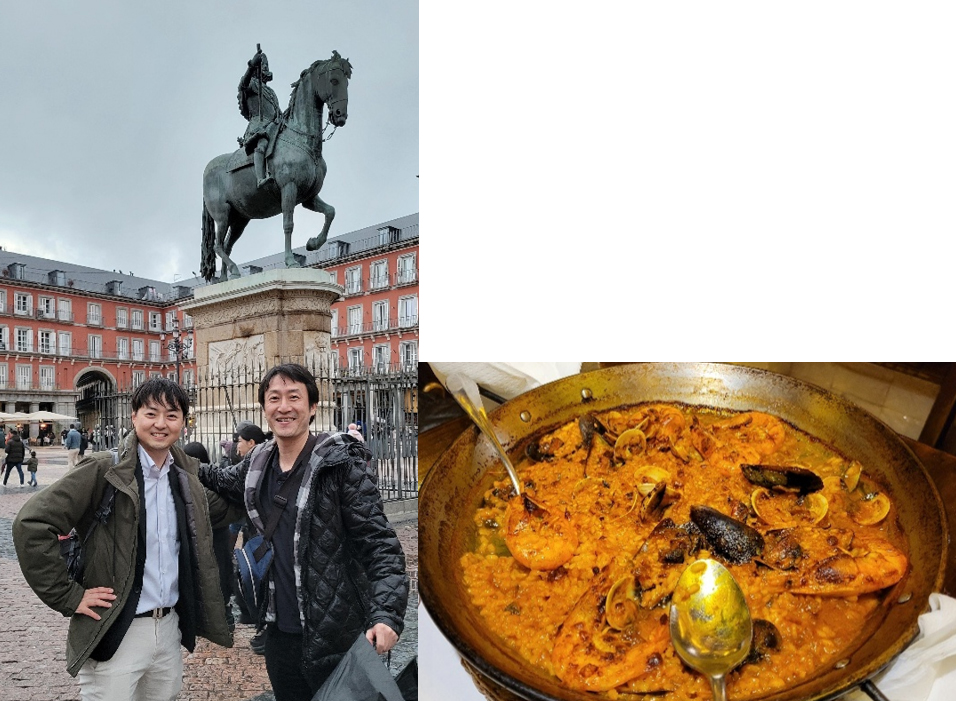

¨Zµ¢AÌvÉSÄí¹Äº³èAñlÅ}h[hÌXðiµÜµ½B

²Ëæ¶ÆXyCr[@@@@@@@@@@@@@@{êÌtRÓÜ

IGeLê@@@@@@@@@@@@@@@@à¿ëñpGAหܵ½

3úÚÌßã©çÍA±êܽ¢EâYÌXZSrAÉKêé±Æɵ½ÌÅ·ªAÌ~XÅoXÌonɽÇè

¯¸A²Ëæ¶Æ1kmÈã_bV

µ½ÉàÖíç¸cA[oXÉæé±Æªoܹñŵ½cB(²Ëæ¶\µó èܹñ¾)

ÈñÆ©úKêé±Æªo½ÌÅ·ªA}h[hæè10xÈã¦áàÏàÁĢܵ½B

±±ÅÍL¼È

¹´âáP̨éÌfÆÈÁ½AJTéÈÇðñé±Æªoܵ½B

ZSrAÌ

¹´@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZSrAÌXÀÝ

AJTé@m©ÉáP̨éÌÊeª èÜ·@@J^[j¿@¹ÌÛÄ«ÆJ^[jX[v

»ÌãAwïêÉßè\ŵ½B

¡ñÍAÇXegª³Ò³ñÌÌàÅÇÌæ¤ÉÂÇ·éÌ©A»ÌJjYÉ¢ÄÌ\ðs¢Üµ½B

îáawÅsÁÄ«½¸dq°÷¾(SEM)ðp¢½¤Ì·ÅA±êÜÅSEMÅðÍoĢȩÁ½XegàoÌÂǨ(fuX)Ìg¬âªzÉ¢ľç©ÉÅ«½ÌÅA¡ãÍÇáðâµA\h@É¢ĤµÄ¢¯êÎÆl¦Ä¢Ü·B

ÅIúÍSÀæ¶AYNɨU¢¸«AïHðµÜµ½B

bÌìN(üÇ1NÚ)Íüǵ½ÄÉàÖíç¸è\ð³êĢİ뵴¶Üµ½B

±¤¢¤¡ÌqªèàåɵĢ«½¢Å·ËB

±¤µÄUèÔéÆyµ¢±ÆΩèµÄ½æ¤Éàví껤ŷªcÎ

¡ñÌEAUÅà½ÌwѪ èܵ½B

Xeg̪ìɨ¢ÄàÇñÇñZpvVªiñÅ¢éÌÅA©ªà\ΩèÅÈê¸Â_¶»ðißÄ¢©ËÎÆüßÄ´¶Üµ½B

ܽSÌƵÄÛIÈêÅ\µÄs¯éæ¤ÈyëðìÁÄ¢Kvà éÆ´¶Üµ½B

¢EIÈCtâ~Àà èAÛwïÉsàKIn[hªÇñÇñãªÁÄsÁÄ¢éð¡Å·ªAFXÆHvµÄ¢µ©È¢Ì©ÈÆv¢Ü·B

²Ë涩çÍáèç¬ÉÖ·éAc¢bZ[W਷«·é±Æªoܵ½B

iÍÈ©È©·±ÆÌoÈ¢b𨷫µÄSª±¢§¿A©ªàãiÌç¬Ì½ßÉoé±Æðl¦³¹çêܵ½B

ÅãÆÈèܵ½ªA¡ñ̤\̽ßɲw±¾³Á½â{æ¶AîáawÌr´³öðnßÆ·éæ¶ûA¨xÝðº³Á½éåw¿ÎãÃZ^[ãÇÌÝȳÜÉS©çäçð\µã°½¢Æv¢Ü·B

¡ãÆàæ뵨è¢vµÜ·B

P.S.

²Ëæ¶Í[bpØÝÉRocco stitchÅL¼ÈRoccoæ¶Ìèpð©w·é±ÆªÅ«½»¤Å·B

JUAÌExchange programÍNåWµÄ¢éæ¤ÈÌÅ_ÁÄÝéÌàÇ¢©àµêܹñB

¶ÓFéåw¿ÎãÃZ^[ ³ / çtåwãw®a@ ÁC³@áä

J¬Zçtã©wcA[ `ãwðÚw·álÌ´«ÉGêÄ`

±ñÉ¿ÍB{N101úæèAà¯wðI¦ÄåwÉßÁĨèÜ·cºM¾Å·B

¡ñÍ10Ì^úÉsíê½AÌêZÉʤ»ðZ¶ðÎÛƵ½çtåwãw©wcA[ÌÍlð|[gµ½¢Æv¢Ü·B

í½µÌêZÅ éJ¬Z©çÍN10¼OãªçtåwãwÉüwµÜ·B

±±NAäXOBªãwó±ðl¦Ä¢é»ðZ¶ðÎÛÉçtåwãwÌ©wcA[ðéæµÄsÁĢܷB

»ðãw·Aa@·Aeȳöw𨵫µA³çÉÍOBÌ»ðãw¶ÉàQÁµÄàçÁÄçtåwãwA»µÄ»Ì²Æ¶ÆµÄÌãtÌAð´¶Äà稤Ƣ¤éæÅ·B

J¬ZÍ̺¬A¼úé¢É é§ZÅ·B

çt§©çʤ¶kàñíɽÈÁĢܷB

ð¡Ìãwó±É¨¢ÄàÌ Æ¯¶æ¤ÉAåwÌïÕxª¢Æ´¶é¶kªãÈÈåwiÅßAÈwåwÉüÌjAçtåwA¡ls§åwÆ¢Á½ñsÉÊu·éö§ãwðó±·éP[Xª½ÈÁÄ¢éæ¤Å·B

åAíÈÉàsì³öðͶßA¡¼Ì¯ZogÒª¨èAà»ÌêlƵÄæyâãyÆÌãJð´¶Ä¨èÜ·B

³ÄúÅ·ªAçtåwªÖéX^[³õwiJ¬OBÆÍÀç¸jÉæéu`{³Cªæè¿ÌáèOBwE»ðãw¶wÉæéãwEa@©wcA[Æ ÁÄA¡NàåD]ŵ½B

í½µÍêðNƯlÉiïisðƵĦͳ¹Ä¢½¾«Üµ½B

³ºªÖéX^[â{y³öÌMu`É·«üéZ¶½¿

¼èÉg[h|[YÅãyÌZ¶½¿ðÎçɷ鳺sì³ö

áNAcA[ÉQÁ·éZ¶©çOEúÉ¿âðó¯éÌÅ·ªA

wȺãtðuµ½Ì©x

wçtåwãwÌÆ©ÌÝEÁFͽ©x

wÔÁ¿á¯Ä^ÍǤÈÌ©x

wAIÉæÁÄ¡ããÃâãtÌÝèûªÇ¤ÏíÁĢ̩x

Æ¢Á½¿âðæó¯Ü·B

ð¡Ag`NrhÆ¢¤¾tð¨É·éæ¤ÉÈèܵ½B

úÕ°¤CðI¦éAàµÍúÕ°¤CðI¦éOɼÚi`NZcjüeirEjÖAÌæÉ¢±Æðw·»¤Å·B

wiÉÍAãÇÉ®µÀ¢^Ååwa@ÌÈ©ÅLAAbvðÚwµÄ¢ãtÌ«ûª ÜèÉgRXphÉíȢƢ¤dåÈóµª èÜ·B

µ©à»Ìæ̸_É é͸̳öÌ|XgÌ^ÍµÄ½Í èܹñB

¼ÚüeÉ¢¯Îì¯oµÌüeOÈãÅàåw³öÌ{ÙÇÌNûð¾çêĵܤÌÅ·©çAüeãÃÉâ誢ð´¶çêêÎR»¿çÉlÞª¬êé±ÆÉÈéŵå¤B

»ñÈóµÍ±ê©çEÆIððµÄ¢á«DGÈZ¶½¿Éà`íÁĢܷB

åw̲ƶª¯»Ì¢EÅÍÈAOnRTÉ¢ÁÄÀÍå`ÅðæèƧðÚw·¬êª éæ¤ÉAá«DGÈãtªú{Ðïðx¦édvÈãêì©ç´©ÁÄ¢éÌÅ·B

æÉ°½Z¶©çÌ¿âÍAgð¡ÌãÃðæèªóµÌÈ©h

wȺãtðu·Ì©x

wûüÍ\ªÈÌ©xA

»µÄwȺçtåwÈÌ©x

wAIªäª·éÈ©ÅãtÆ¢¤d̶ÝÓ`ÍÈñÈÌ©x

Æ¢¤ÉßÄÅdvÈ⢩¯ÆµĄ̈ÉÍ͢ĢܷB

ÂlIÈl¦Å·ªA¹ßĬfÃððÖ·éÈǵÄAåwa@ÉÍfÃàeÌ©Rð^¦AÅæ[ÌãÃZpð¤J·éÓ±ðS¤åwa@®ãtÉüÁÄé¨àðåÉâ³È¢ÀèÍAú{ÌãÃÍÞÌêrðHéŵå¤B

ú{ÌãÃÌMpð¿lƵÄACOxTwÉü¯½ãÃc[Yðñ·éåwª ÁÄࢢ©àµêܹñB

åssÆHcE¬c¼ó`ÖÌANZXA»µÄõ¾ZÈ©RÆAL©ÈH¶»ðàÂçtÉÍå«È|eVª èÜ·B

tÉCOÖÌANZXÌdzðèɵÄAAWAÈÇ¢EeÖÌãÃX^bthÌbJƵÄÌufBOðµÄࢢ̩àµêܹñB

ãtðuµ½©çÉÍAaÉêµÞûXÉó]Ìõðͯég½ª èÜ·B

»ê±»ªãtƵÄ̶«ª¢¾ÆvÁĢܷB

®ÌãAãtÌÝèûͽl»µÄ¢©àµêܹñB

çtåwÌ150Nð´¦é`ðp³µÂÂàAå_ÈüvðÅ¿oµÄ¢Kvª éŵå¤B

ál½¿Ìȱ±ëÉGêA±ê©çãtðu·á¢¢ãªNN·éæ¤ÈA»ñÈåwãÇɵĢ©È¯êÎÈçȢƴ¶Ä¢Ü·B

í½µà÷ÍȪ穪ÉÅ«é±ÆðKÉl¦Ä¢«Ü·B

±ê©çãtðu·FlÖB

çtåwåAíÈÅAÆàÉNNÈVãðnÁÄ¢«Üµå¤I

¶ÓFÁC³@cº M¾

Clinical Fellowship in Chiba University Hospital

I am Dr. Chin-Li Chen, a urologist from the Tri-Service General Hospital in Taiwan.

Chiba University Hospital is an internationally renowned medical center that frequently hosts doctors from various countries for learning and observation.

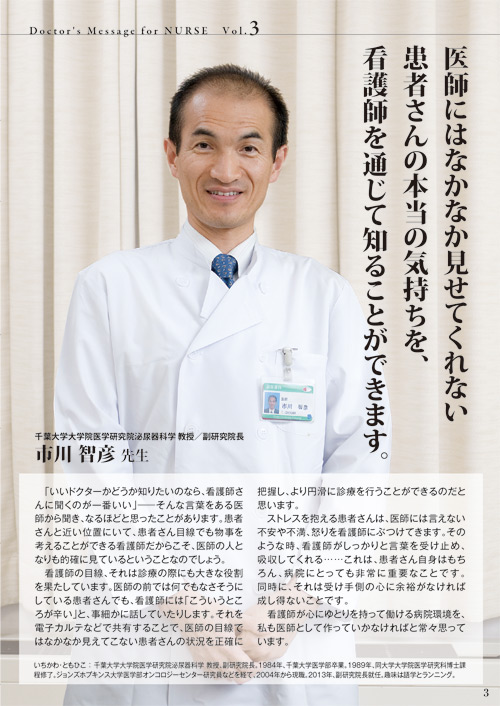

I am truly grateful to Professor Tomohiko Ichikawa and Professor Shinichi Sakamoto for accepting my application and providing me with this opportunity to train in the Department of Urology at Chiba University Hospital.

During my time here, I have experienced world-class surgical techniques, witnessed the highest standards of patient care,

and observed a collaborative and harmonious medical team in action.

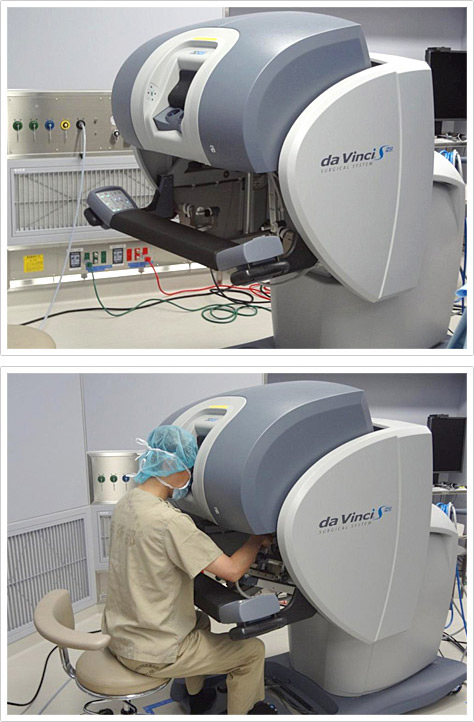

During my time at Chiba University Hospital, I had the opportunity to learn a wide range of surgical techniques (see the figures below),

including retroperitoneal laparoscopic adrenalectomy under Professor Shinichi Sakamoto,

Robot-Assisted Radical Prostatectomy (RARP) under Dr. Yusuke Imamura and Dr. Kodai Sato,

Saline-assisted fascial exposure (SAFE) technique during RARP performed by Professor Shinichi Sakamoto and Dr. Yasutaka Yamada,

Robot-Assisted Partial Nephrectomy (RAPN) under Dr. Manato Kanesaka, Robot-Assisted Nephroureterectomy (RANU) under Dr. Tomokazu Sazuka,

and microsurgical subinguinal varicocelectomy under Professor Tomohiko Ichikawa and Dr. Hiroki Shibata.

These surgical experiences have been incredibly valuable and have greatly enriched my learning.

During my time here,

I have not only acquired advanced medical knowledge and surgical skills but also had the opportunity to experience the many beautiful aspects of Japan.

The convenient transportation, rich culinary culture, and the admirable civility of the people are all captivating features of Japan.

I am incredibly grateful for the opportunity to train in the Department of Urology at Chiba University Hospital,

and I am confident that the knowledge and experiences I have gained here will serve as invaluable inspiration and guidance for my future medical career.

Chin-Li Chen. M.D.

Division of Urology, Department of Surgery, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan.

æ11ñú{×EO¬Ewï `4N¼Ìåw@¶ðI¦Ä`

²³¹¿µÄ¨èÜ·AcºM¾Å·B

ÈOÌei2022N117újɨ¢ÄAãÈåwãw¤ªq×E¡Ã¤åiJ¤jÉयwðµÄ¢é|ðeµÄ¨èܵ½ªA

¡NÌ9ÉwÊ_¶ð®¬³¹Äåw@ð²ÆµAmiãwjÌwÊðæ¾¢½µÜµ½B

üßIJw±¢½¾¢½æ¶ûÉ´Ó\µã°Ü·B

í½µªSN¼æègñ¾¤ÍAàÌ]ÚÌiWJjYðAîáæiÊɶݷéj×EªY¶·ég×EO¬EhÆ¢¤¨¿ÉÚµÄð¾µæ¤Æ·éÝŵ½B

àÌ]ÚÆ¢¤ÌÍñíÉïîÅ·B

ÉÍ®«ªÈ¢æ¤ÉݦÄÀÍVÂãÓªÉsíêAíÉVµ¢É¶ÜêÏíÁĢܷB

±ÌãÓTCNÌ¢ìÈyëÍà×EÉÆÁÄͤÁįÌB«Åà èAÐƽÑ]ÚðN±µÄµÜ¤Æà×EͱÌL©È«ðàÂàÏÉpµÄÇñÇñiWµÄ¢ÌÅ·B

ÁÉåAíÈàÌÈ©ÅàL¼ÈO§BàÍðñíÉDÞ±ÆÅmçêĨèAisO§BàÌñ7|8ª]Ú𫽷Æà¢íêĢܷB

µÄÀհɨ¢Ä½¿Ü¿]Úð§äÅ«éæ¤Èå©ðµ½í¯Åà èܹñªA é»ÛÌJjYðêèÌØèû©çð¾·é½ßÉ4N¼Æ¢¤Nð©¯ÄA

éúàéúऺŪðYܹAÀ±ðJèÔµ½úXÍAí½µÉÆÁÄå«ÈàYÆÈèܵ½B

K¢Éàåw@Å̤àeÍA¢æú1028úA29úÉsíê½æ11ñú{×EO¬EwïŧãÜi|X^[\jðóÜ·é±ÆªÅ«Üµ½B

±êðãÝɤ}ChðÁÄãtƵÄ̹ðàñÅ¢±¤ÆÓðV½ÉµÄ¢Ü·B

¤vUzeÅsíê½æ11ñú{×EO¬Ewï§eïÉÄ

Ê^¶©ç§äpåwEDr. Li-Chun ChangAVK|[§åwEDr, Minh Le

ܽA±Ìåw@¶ÌÔÉÍACOÅ̤\Ì@ïð½¢½¾±ÆªÅ«Üµ½B

RiЪ¢Eð¢Á½2020`2022NÌÔÍÈ©È©OÉoçêܹñŵ½ªA±ÌÔÉàŤ¬Êð\ªÉ·ßA2023`2024NÉ©¯ÄÍêCÉCOÖòÑoµÄ¢±ÆªÅ«Üµ½B

AJiVAgjA`AI[XgAi{jAVK|[AØi\EjÈÇÅwïÉQÁµA¢E̤ÒÆc_µAð¬·é@ïÉbÜêܵ½B

àÏíç¸pêÍ٢ŷªA°XƤàeÆú{l°ð¦·±Æ±»ª½æèåØÅ é±ÆªgÉõÝÄí©èܵ½B

XÌnqÌ«Á©¯ð^¦Ä¾³Á½³ºÌâ{y³öâAà¯wæÌJ³öÉÍ{ɴӵĢܷB

Û×EO¬EwïÌwïåÃð¬p[eB[

2023N(AJEVAg ¶)A2024N(I[XgAE{ E)

L¼ÈüpÙݵØÁÄNudlɵ½èAsXÌL¼ÈNuðÝØÁ¿áÁ½èB

ÆÉ©COÍð¬ïàêµ³ªÈÄÅÅ·B

L¼Èîb¤Ò¾ÁĨ¨Íµá¬B

ú{©çêÉ«½{o[»Á¿Ì¯Å¢E©çWÜÁ½¤Ò½¿Æ͵á¬Ü·Båa°ÌݹDZëB

Ⱥ©êÉxÁ½èµÄÇÈé¤ÒªwïÜðÆéÆ¢¤äÌWNXÎ

`¶åwÌX[p[G[g̯úÅ èf°çµ¢FlÌSteffiɵ©ê`ÖB

¢E©çWÜéåAÈ㽿ÆwïÅð¬BÕ°¤àâÍèÊ¢B

æl½¿ÌÏÝdË̤¦É³çÉpmðÏÝdËÄ¢¤Æ¢¤cÝÍñíÉüµAܽQÌ éà̾Æv¢Ü·B

ÁÉîb¤É¨¢ÄÍA©gÅß½ÐÆÂÌe[}ɶÁèÆü«¤È©ÅAÇÆÈ©ªÆÎb·éÔª·ÈèÜ·B

lÞªÏÝdËÄ«½¶½ÈwÌðjÉz¢ðy¹ÂÂA©Èð©Âß¼·±ÆÌÅ«½úÔÍãtƵÄÌí½µðÐÆÜí謷³¹Äê½æ¤Év¢Ü·B

UèÔêÎARiÐÅ©mçÊ«Égðu¢ÄnÜÁ½µµ¢åw@¶Åµ½ªA¡ÆÈÁÄÍ©ªÉÆÁÄKvÈÔð^¦Ä¢½¾¢½Æ´ÓµÄ¨èÜ·B

ãÈåwãw¤Å¤É¤·éÅÌo[Æ

çtåwÌåAíÈÉÍ©ªÌ´«É]ÁÄãtƵÄ̹ðfUCµÄ¢¯é«ª èÜ·B

àEOɤ¯w·é±ÆàÅ«Ü·B

à¿ëñOêIÉèpÌrð±ÆàÅ«Ü·B

±êÍçtåwåAíÈÌæy½¿ªÏÝã°Ä«½`̤¦É¬è§ÁÄ¢éàÌÅ·B

æy½¿àãy½¿àDGÅliÉàDê½ûXΩèÅ·B

±ê©çüÇðl¦Ä¢éFlA¥ñçtåwåAíÈÌåð@¢ÄÝܹñ©B

f°çµ¢Â«ðÁ½DGÈæy½¿ªz¢Ä«½ÅÌ«ªMûðÒÁĢܷB

¶ÓFcº M¾

æ1ñáèStRy(Vät)

²³¹¿µÄÜ·Béåw¿ÎãÃZ^[ÌáäÅ·B

¡ñÍ2024N10ÉJóêܵ½æ1ñáèStRy(Vät)É¢IJñvµÜ·B

ÅßÌåAíÈáèÌStMÍ·²¢à̪ èÜ·B

(ãt13NÚ)ðáèƵÄÇ¢©Íc_Ì]nª èÜ·ªAȺ80¼ÌåAíÈáèÌÅAStðâÁÄ¢éÒª30¼Í¢é±ÆðmFµÄ¨èÜ·B

RiOÉ͹¢º¢10¼öx¾Á½Í¸ªARiÐÉæÁÄIɦ½óÛÅ·B

©¢¤àAé¿ÎÉCµ½2022NÉ[J³ǫ̈U¢Éæè{iIÉâènß½ì¯oµSt@[Å·B

¡ñ»ñÈStMɦé×AStRyðJ÷é±ÆÆÈèܵ½B

O[_[Å éVäæ¶Ì¼Oð¥µÄA15NÚȺÌáèɺ|¯ðµ½Æ±ë20¼ªWÜÁÄêܵ½B

ãñ)RA·ªAóûAPA²¡qAVäAáäAºA¼äAä

Oñ)´

AV[AÔêAR¨Anç²Ar´A¬ÑAåºApc(h̪)

´

æ¶ÌeB[VbgB260[h(à240m)òÔ±ÆàI

SõŨB

úÍVCÉàbÜêMµ½åïÆÈèܵ½ªAåï𧵽ÌÍStogÅAãÌÅàNo1vC[¾Á½Æ¢¤¼äæ¶Åµ½B

OX(Å)1Ê̼äæ¶B³·ªÅµ½B

2ÊÉÍqv\õR¾Á½Æ\Ìpc²(äß)æ¶B

xXg70äÅñé¦rÅ·ªA¡ñÍfB[XeB[ÅÍÈêÊeB[©çv[µA©2ÊÆÈèܵ½B

üµß¬éXCOÉSõªBt¯ÆÈÁĢܵ½B

OX2ÊÌpcæ¶B

¡ñÍOXÆnfB¼ûÅÊð¯Aeܪo龯©ÔçÈ¢æ¤ÉJèã°\²µ½ÌŽÌvC[ªüܵܵ½B

nfB1ÊÌ·ªæ¶B@@@@@@@@@@jAsÜÌR¨æ¶Aóûæ¶B

hRÌ·ªæ¶Båºæ¶B

å¬÷ƾÁÄ¢¢·èãªèŵ½ÌÅVäæ¶ÆkµANàJÃÅ«êÎÆl¦Ä¨èÜ·B

ÂlIÉÍÙRJg[Åêxv[µÄݽ¢ÆvÁÄ¢éÌÅA»Ì ½èðSÉNÌéæðißÄ¢éƱëÅ·B

Ýȳñ\èÌmۨ袵ܷB

ܽAܾStnßĢȢæ¶Í¡©çÅàÔɤÌÅûKµÜµå¤Î

ÙRJg[Nu

ÅãÉA¡ñÌRyJÃÉ۵İåÉ਼Oðݵľ³Á½Väæ¶Éäç\µã°Ü·B

±ê©çàáèê¯yµâÁÄ¢¯êÎÆv¢Ü·B

Väæ¶Æáä@@@@@@@@@@@@@@@@@@[Ì|[Y (¨Üè)

¶ÓFéåw¿ÎãÃZ^[ ³ / çtåwãw®a@ ÁC³@áä

ú{åAíÈîáwïæ10ñwpWï

ͶßܵÄB2023NxüÇÌ{é¤ßÆ\µÜ·B

ÈPÉ©ÈÐĢ½¾«Ü·B

ogÍ«ê§Å®

åw²ÆãAÖÉioµÜµ½B

àä©èà èܹñªAa@©wÌÛɵÍCÌæ©Á½çtåwåAíÈÉüÇðßA¡ÉèÜ·B

2024N4©ç9ÜÅçtåwãw®a@ÉÎßA10©çÍéåw¿ÎãÃZ^[ÅαµÄ¨èÜ·B

éåw¿ÎãÃZ^[ÅÍ[Jæ¶ðͶßA«L©Èæ¶ûª½aCå\XƵ½µÍCÅ·B

ܾµêȢ«ÅÍ èÜ·ªAæ¶ûâÅìtAX^btÌDµMSÈT|[gÌàÆúXÌƱÉãޱƪūĢܷB

AHÎârAáQiWEATURPjA o¾ºèpÌÇ᪽AܽA2024N7©ç{bgèpànÜèAÜ·Ü·èp̪LªÁĢܷB

¡ãAªñ¾¯ÅÈÇ«¾³ÌèpÌo±à½ÏޱƪūéÆv¤ÌÅyµÝÅ·B

(½}ïðµÄ¢½¾« èªÆ¤²´¢Üµ½)

³ÄA2024N1026úA27úɪ§ÌJRãBz[ÅJóê½ú{åAíÈîáwïæ10ñwpWïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

ÍRcN²æ¶²w±ÌàÆO§BàÉ¢Ä|X^[\ð³¹Ä¢½¾«Açtåw©çÍZhao Xueæ¶Aâ{Mêæ¶à|X^[\ðs¢Üµ½B

ßÄÌ|X^[\ž¢ÔÙ£µÄµÜ¢A3ªÌv[ÅÍ èܵ½ªÔzªªí©çÈÈÁ½èw¦_ð¼èÅÁÄ¢½èƽÈ_ͽX èܵ½B

ªAÆÄàÇ¢o±ÆÈèܵ½B

²w±¢½¾«Üµ½Rcæ¶É´ÓÌC¿Å¢ÁϢŷB

èªÆ¤²´¢Üµ½B

(Ù£·é{éÆ»êð©çéRcæ¶)

ªÆ¢¦Îü¡µ¢²ÑÆ¢¤±ÆÅA[âàÂçA¾¾qÈÇH×é±ÆªÅ«Üµ½B

(Zhaoæ¶A{éARcæ¶A[Jæ¶Aâ{æ¶ @ÆæȪ)

NÌú{åAíÈwïધÅJóêéÌÅF³ñàºÐQÁµAü¡µ¢²ÑðyµñÅ¢«Üµå¤B

¡ñÙ®ÉÈÁ½ ÆÉàÖíç¸A²w±²¦Í¢½¾«Üµ½çtåw®a@Ìæ¶ûAãÇÌX^bt³ñAZt³ñɱÌêðØèĨç\µã°Ü·B

{É èªÆ¤²´¢Üµ½B

¶ÓF{é ¤ß

Clinical Observership in Chiba University Hospital

Around mid-May, I had a 4-week clinical observership at the Chiba University Hospital.

The Chiba University Hospital is a medical center in which doctors deal with complicated diseases.

During the observership, robotic-assisted surgeries (RARP, RAPN, robotic assisted retroperitoneoscopic adrenalectomy, etc.) were the most I observed.

I was so impressed by the strict hierarchical medical system as well as the Japanese working style that gteamworkh played such an important role.

It was quite different from my country.

I think patients would benefit from the delicate and personalized care, and doctors probably could deserve a healthier work-life balance.

Recalling the period in Chiba, I believe one of the most precious parts is to meet so many interesting people and to build lasting friendships.

Prof. Ichikawa is a humble gentleman who speaks so many languages and is still learning more.

Prof. Sakamoto is an open minded and proactive mentor.

Aside from his love for surfing, I appreciate his willing to learn about different ideas and try new surgical techniques.

I also met Prof. Park from South Korea, who is always energetic and thoughtful.

Sharing his own experience, he taught me how to survive in Japanese Hospital as a foreigner and about Japanese Edo history.

During the observership, I felt happy to hang around with these inspiring gsenpaih from different countries and discussed various topics with them.

The professorsf vivid personalities correspond to the role models for young doctors like me.

Furthermore, we had great times with Dr. Imamura, Dr. Yamada, Dr. Saito, Dr. Shibata, and many of the members in the Chiba University Hospital.

Special thanks to Prof. Sakamoto for facilitating the observership.

I am lucky to have this experience in my first year of attending doctor, and I believe it will somehow make me a better urologist in the future.

Ping-Chia Chiang M.D.

Department of Urology, Kaohsiung Chang Kung Memorial Hospital,

Kaohsiung, Taiwan

Report after visiting Chiba university hospital department of Urology in May 2024

This spring, I had a chance to have 3-month sabbatical leave.

I already decided that Japan is my place for this precious period, because besides the fact that Japan is the closest neighborhood country from my country South Korea, I wanted to get some information regarding my grandfather and great grandfather by my mother side because they all had graduated from Jikei university college of medicine.

In last April after I had successfully achieved their information from Jikei university and made good friendships with Japanese doctors, I moved to my second place for observation, Chiba university hospital department of Urology.

I and Dr. Sakamoto have been in good friendship for several years, and I wanted to observe his operation and research lab with my eyes this time.

Before I visited Chiba university hospital, I already had a chance to meet professor Ichikawa in Uro Fun Run JUA 2024.

I was so surprised to see that he could speak Korean language so fluently, and more surprised to see that he ran so fast, even faster than I!

With big welcomes from professor Ichikawa, Dr. Sakamoto and other doctors, I could start the observation in Chiba university hospital.

In addition, I was so lucky to start it with Dr. Pinga from Kaoshiung, Taiwan.

She is a so smart, active and adorable doctor.

I could know how to read Katagana and Hiragana, and she already knows the meaning of Chinese language, so we together could translate most of signboard or some information letters (Fig 1).

The operations here were impressive to me because all the operations I observed was the ones with retroperitoneal access and they were done very smoothly.

My hospital (Korea university Ansan hospital) has DaVinci Sp system, so I was interested in the operations with retroperitoneal access. Therefore, these observations were so fruitful to me.

And I also had a good time in dinner party with the candidates of new residents next year.

The conversations with young Japanese doctors gave me an inspiration and a deep understanding of similarities and differences between two countries (Fig 2).

Every Tuesday Dr. Sakamoto works in outside clinic. On 21st of May, he guided me and Dr. Pinga to Naritasan shinshoji, Unagi restaurant and old town village after finishing his outpatients clinic.

The Unagi don was so wonderful that we enjoyed it so much. After lunch, we had great time in the temple and garden.

At that time, I thought I did not live in the real world but in another world just like paradise.

The old town village was the hometown of Mr. Ido, who made Japanese map with his bare foot, and I enjoyed it very much because I read his story in my Edo era history book that I brought this time from my country.

There, we drank a cup of beer or Ginger ale, and we had talks about the international situations from Japan, Taiwan, and Koreafs viewpoints.

In our conversation, I strongly felt that these 3 nations exchange program is urgently needed (Fig 3-5).

The discussion regarding not only academic field but also doctors' general life or the present international situation were so meaningful to me, and I believe my friends doctors also feel the same way.

I have to say to professor Ichikawa, Dr. Sakamoto and the other doctors in Chiba university that I appreciate this chance for observation so much.

With this precious opportunity, I came to look back on myself, my hospital, and even my country.

And I believe that it was not the end of my visiting but the starting of real friendship among us.

Thank you for everything and I wish you full of good luck!

29th, May, 2024 in the airplane on my way back to home

Jae Young Park. M.D.

Professor, Korea University College of Medicine

Chief of Department of Urology, Korea University Ansan Hospital

AUA2024ÆMt Sainaia@ Tewariæ¶KâL(Newark©ç¬cÖÌUnitedÌ@àÉÄ)

¡ñÌ·ÌÚIÍ3ÂÅA

@5NÔèÌAJåAíÈwïiSan Antonio TxjÆ

ANYÌMt Sainaia@ÉÄ Tewari³öÌHood Technique https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33067016/ ðwÔ½ßÆA

BÌîbÌt Å éNatasha³öðKâ·é½ßŵ½B

Mt SainaiÌTewari³öÆÍAðNH̹æåwÌ涪å÷éJSER̵Òużh𷳹Ģ½¾AôRA̤t Ìi^[V³öàÝзé±ÆÉCªt«A}ç¯ñl̳öÉ˳¹Ä¢½¾«A¡ñÌKâÉÂȪèܵ½B

AUAÅÍAįw̹æåÌXæ¶ÆôRïêŨÄAµ©àAuñTÔOÉMt SainaiK⵽Ωè¾ævÆÌbÉA¡ñÌ^½Ì±«Ìæ¤ÈàÌð´¶Üµ½B

X涩çÍAOÉîñûW³¹Ä¢½¾ÅAñíÉX[YÉKâ·é±ÆªÂ\ÆÈèܵ½B

êûÅAa@©wªMt Sainai©çúÜÅoȢƢ¤h^o^ÈÇà èAñíÉXìêéóÛ[¢KâÆÈèܵ½B

2023JSERÉÄHood@ðlĵ½Tewariæ¶Æ(¶)

ñTÔOÉMt SainaiðK⵽ΩèÌXæ¶ÆAUAÅôR¨ï¢µÜµ½(E)

1. AUA@2024NÉ¢Ä

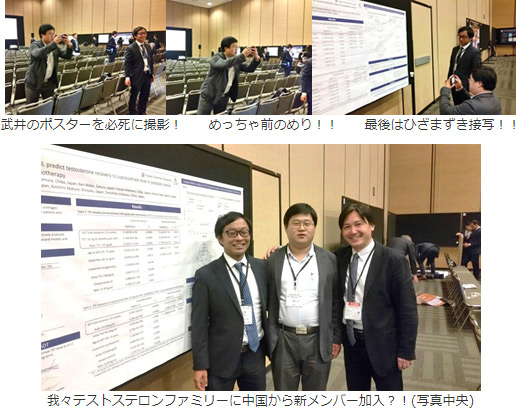

¡ñÌAUAÅÍAÈÌÜ涪tÌ\ðARc涪AResearch Show CaseÆ¢¤¢E©çWÜÁ½30¼ÌÅANo.1ðßéZbVÉú{ã\ƵÄQÁ³êܵ½B

»ÌZbVÅAôRAñ©êñÌWebŵ©ïíÈ¢AuInternational Working GroupvÌÓCÒÆàÀÛÉ櫓ƪūܵ½B

AUAÌTCÉÄÜæ¶Æ(ã)

Rcæ¶ÌPosterOÅAú{åAíÈwïÌc³ñÆ¡ls§åw̲®æ¶Æ(¶)

AUA International Research Work GroupÌRAo[ÆRcæ¶Æ²®æ¶Æ(E)

ܽAæTÜÅçtåŤCµÄ¢½AUA-JUA Exchange ScholarÌKevin@Kooæ¶iMayoNjbN@y³öjÆKevin̼eÆ[Hð²ê·éõhÈ@ïà èܵ½B

»ÌÅAKevinªàÈ¢Ag^̧wàÅUndergraduateÌn[o[håwð²ÆÅ«½±Æà èÜ·ªA³äpliYj̼eª@½Éú{Æ¢¤ð¸hµÄ¢é©´¶Üµ½B

AUA-JUA Exchange ScholarƵÄçtåŤCµ½Mayo ClinicÌKevinÌÆ°ÆÌHï

wïSÌƵÄÍAÈOæèAîbâAò¨¡Ãª¸èAèpÖAª¦½æ¤ÈóÛð¿Üµ½B

åAíÈÌò¨Ã@ɨ¯éîáàÈ̶ݪå«ÈÁ½±Æªe¿µÄ¢éÆv¢Ü·B

ܽAîbÍAAJ¯lÉAãtªèpÉW·éA¤ÒÉä¾ËéXüªÈÁ½ÊÆvíêܵ½B

êûAèÉAIªñíɦ½óÛÅ·µAäXƯ¶ðÍðµÄ¢é{Ýð¡ÝÆßÄÁ«Üµ½B

êûAåKÍf[^ðAIð͵ÄàAù¶ÌðÍÆ ÜèÏíçÈ¢óÛà éAUSCiUniversity of South CaliforniajÌèÅAMRIÌæÆTarget¶ÌaÊð·é±ÆÅAMRIæ©ç@½ÉaÊð\ª·éðͪóÛIŵ½B

u»ÝAæÅ©¦È¢StealthàÍAIůèÂ\©HvÆÌÌ¿âÉεÄAÒªAuUSCÅÍA·ÅÉVeXÌMRIªüÁÄ¢éBܾAÄp«ÅÍÈ¢ªAæîñª¦éAStealth¯èÂ\ÆÈéÆvíêévÆ̦ªóÛIŵ½B

{M©çÍAcÌO[vªAO§BSEßöÌNX^OÌf°çµ¢\ð³êĢܵ½B

OúÉÍAeLTXÅÅà¢^[iTower of AmericajÌÅãKÌo[ÅAo[{ùÝúèÆ¢¤CxgÉêÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B

cåw¬âæ¶ðSÆ·éo[ÆTower of America̸ãÉÄ

éÆu[XÅÍADa Vinci5ªóÛIŵ½B

GoÌÝÈç¸AeA[ÌdCXâgNVîñªAvãÅFÂ\ŵ½B

¡ãÌèpßöÌAIðÍÉñíÉLpÈîñÉvíêܵ½B

DavinciÌV@í@Davinci 5

2. Mt SainaiÉ¢Ä

èp©wɨ¢ÄAN`ÈÇÌíÞªñíɵµAÇACtGUN`ÍAúÉó¯È¨µÄAâÁÆÅ©w̪¨èéÈÇÌêJª èܵ½B

Mt SainaiÌåAíÈÌÅÂÌOÅ(¶)

»nÅà·®ÉᦸA豫ɩÈèêJµ½©wobW(E)

»Ìbãà èATewariæ¶ÌHood@Ìèpð4©w³¹Ä¢½¾«Üµ½B

åÉDual ConsoleÌ×ÉÀç¹Ä¢½¾ÅAèZÉ¢Äྡྷ½¾«Üµ½B

ñíÉÙ£µÜµ½ªAàuPricelessvÈo±ÆÈèܵ½B

ÁÉóÛI¾Á½ÌÍAHood@ÌèZÉ¢ÄA£CªGrade 1-4 éA@pOÌMRIAA´´xGR[ABPSMA PET©çAíZÌ\ª¦ðl»µÄA»fµÄ¢é_ŵ½B

ñíÉJÉA©ÂZ¢ÔÅèp³êé̪óÛIŵ½B

iÀÛGrade1|2Ì_o·¶CªHood@ÆÈèÜ·j

Dr. Tewari©çÍAñúÚÉ2ÔÙÇu`𢽾«Üµ½B

»ÌÅAðUðʵÄAO§BüÍÌ_oÌsðwÔ½ßÉAûÌ~VKBÜÅs«A¨@ÈÌðUªIíÁ½ãÉAO§BððU³¹ÄàçÁ½±ÆA¹æåw̳öÆAéÜÅðUµ½bÈǪóÛIŵ½B

Ъá¤A³öð¢©É¸hµÄ¢é©´¶Üµ½B

áèãtÉuO§BàÍA½ªj[N©vÈÇ¿â·éÅAðUÌÝÈç¸AÆuAQmA½l«AÉÍANwIÈbÜÅÉ¢½éñíÉ[¢¿^ɳ|³êܵ½B

ܽA»ÌßöÍArfIBeµÄAêÅà éChÌåwÌu`Égp·éÆ̱Æŵ½B

ܽAÌt Åà éîb¤ÒÌNatashaæ¶Éà¨ï¢µÜµ½B

CovidÌe¿à èA5NÔèŵ½ª³CÈlqÅAMt SainaiàÌZ~i[ÅRcÆêÉuÌ@ï𢽾«Üµ½B

³öâáèàQÁ³êAuEnjoyed your talkvÈǽ³ñÌæ¶ûɾÁÄ¢½¾«Üµ½B

Natasha³öàAºÌRcæ¶ðAêÄ«½±ÆðñíÉìÎêAÅIúÉfGÈt`XgÅHÆMt SainaiÌXqÈÇA¨yY𢽾«Üµ½B

Rcæ¶ÌuÊ^(¶ã)@uãÉX^btÌæ¶ûÆ(Eã)

Mt SainaiÌXqði^[V涩碽¾¢Ä(¶º)@i^[Væ¶ÆAbV

ÆÌÅãÌHï(Eº)

ÅãÉA¡ñÌKâÅêÔóÛÉcÁ½ÌªAÀÍAshŵ½B

AshÍAUC Berkley̨wÈð²Æ·éAêNÔAResearch FellowƵÄAMt SainaiÌåAíÈÅAI¤ÉgíèANAãwÌZ^[±Ìæ¤ÈM-CATðó¯ÄAMt SainaiÌãwÉAvC·éÆ̱Æŵ½B

ÞªAî{AäXÌ{ÝÄàð·éAúËüÈÆåAíÈÌãt¯mÌJt@ðÞªdØèA©ÂAâèÇáÈÇðÞªPick UpµÄv[µÄ¢Üµ½B

½xྡྷܷªA©êÍAãwÉ·çüÁĢȢUndergraduate̶kÅ·B

¼ÉÍAYaleåwãw²ÅAWfgüÇðNÚw·«ÈÇàT[`tF[ŢĢܵ½B

¢EIÈgbvCXeB`

[gÉüé×ÉAíªIÉwÍ·épAܽA]¿·é¤àCVÅ»f·éÌÅÍÈAlÔ«AÐð«AM«ÈÇ çäéÊ©ç½ÊIÈ]¿ðµæ¤Æ·ép¨É³|³êܵ½B

ǤèÅA¢ÄÅÍAuNÌRecommendation Letterðà礩HvªåØÈRªí©èܵ½B

¢ÌX[p[X^[ AshÆ

ÜÆß

¡ñAvµÔèÌAUAÅhðó¯éAÀÛÌMt SainaiÌÕ°ÌêðK⳹Ģ½¾¢½±ÆªñíÉå«ÈwÑÆÈèܵ½B

Dr. TewariÌJX}«ÆlÔ«ÉàGêé±ÆªÅ«Üµ½B

ܽAíZ\ªÌæ¤ÈVXe}`bNȤÊðtp·éAw¶âAWfgóâÒÌliðc¬µæ¤Æ·éÈÇlÔIȤÊðåØÉ·ép¨ð_Ô©é±ÆªÅ«Üµ½B

¡ñÌ·ÍAòs@Ìxà èAHcA¬cAèÅ·ªAçtåÍAñÂÌåvÈÛó`ðpÅ«éACOÆÌÖ«ªnwIHÉàbÜê½êɶݵܷB

T©çAØÆäp©ç¯w¶ªÜ·ªA¢EÆÌÂȪèðåØÉ·éÅA¢E©çwÑAÉA½©ð`¦Ä¢¯êÎÆv¢Üµ½B

u§íµÄ¸sµ½±ÆÍã÷µÈ¢vuOne Teamv

¡ñàAMt SanaiÌHood @̶ÝÌeÅ éATewari³öKâɧíµÄæ©Á½ÆS©ç´¶Üµ½B

áèÌRcæ¶ÉÆÁÄàóÛIÈCxgÈÁ½ÆmMµÜ·B

±ÌñÂ̾tðåØÉA¡ãààñÅ¢«½¢Æv¢Ü·B

êTÔsÝÌÔAÕ°ðçÁÄ¢½¾¢½cèÌ`[Ìæ¶ûÆCO{ÝÆÌ豫ðsÁÄ¢¢½¾¢½éÌûXÉA±ÌêðØèÄ[äçð\µã°½¢Æv¢Ü·B

¶ÓFâ{ Mê

2024JUA|AUA Exchange Scholarship report, Dr. Kevin Koo from Mayo Clinic, USA

I was honored to visit the Department of Urology at Chiba University as an American Urological Association/Japanese Urological Association Academic Exchange Scholar, under the generous leadership and hospitality of Professor Tomohiko Ichikawa, MD, PhD. During my three-week observership, I had the privilege of joining the outstanding urology faculty, staff, and trainees to learn about the contemporary practice of urology in Japan and the flourishing academic mission of Chiba University.

The visit encompassed a diverse range of activities, including observing surgical procedures in the operating room, presenting a lecture to the department, and engaging in productive discussions with faculty and residents.

One of the highlights of my experience was observing innovative robotic surgery.

Experiencing the precision and efficiency of minimally invasive robotic radical prostatectomy, partial nephrectomy, adrenalectomy, and cystectomy left a profound impression.

As I learned from skilled Chiba University urologists manipulating the surgical robot with finesse, I gained valuable insights into advanced techniques for treating urological cancers.

The integration of technology and surgical expertise was inspiring.

I also appreciated the team-based approach to perioperative care.

Observing the coordinated efforts of surgeons, anesthesiologists, nurses, and operating room staff gave me powerful ideas about how to optimize procedural efficiency and patient safety.

Interacting with Chiba University residents and medical students provided a comprehensive perspective on medical education in Japan.

I thoroughly enjoyed participating in case discussions, attending rounds, and exchanging ideas about career development with these enthusiastic learners.

I was particularly impressed by the residents' dedication to advancing urological care through clinical innovation and research.

From these interactions, I was delighted not only to share my knowledge about urology training in the U.S. but also to learn from Chiba University trainees' experiences and perspectives.

I would like to express my sincere gratitude and appreciation to my hosts, Professor Ichikawa, Dr. Shinichi Sakamoto, and Dr. Yasutaka Yamada, for this enriching opportunity.

Their kindness and generosity helped to make this once-in-a-lifetime experience successful, productive, and educational.

The collaboration between our departments has transcended borders, fostering a stronger bond between our faculty and medical schools.

As we exchanged best practices, cultural perspectives, and research insights, I realized that urology truly has no physical or geographic boundaries. Finally, I would like to recognize the longstanding partnership between the American Urological Association and the Japanese Urological Association, which continues to be strengthened by this unique program.

The experience of serving as an AUA/JUA Academic Exchange Scholar at Chiba University has reaffirmed my commitment to international collaboration and the pursuit of excellence in urology.

Kevin Koo, MD, MPH, MPhil

Associate Professor of Urology

Mayo Clinic

Rochester, Minnesota, USA

çtåw@åAíÈ@10NãÌ¢Öü¯ÄGCreating Social ValueiCSVj2023

2021N7AÈÌHome pageÉg10NãÌ¢Öü¯ÄGCreating Social ValueiCSVjhÆ¢¤^CgÅAÂlIÈ©ððñeµÜµ½B

»Ì±Æð¥Ü¦ÄANÌ2023N12»Ýɨ¢ÄÌÊß_ðUèÔÁÄݽ¢Æv¢Ü·B

2021N©ç2023NÌÏ»H

±Ì2N¼ÌúÔÉ Á½CxgÍARiARemote WorkAChat GPTÈÇAIÌÀp»ÈÇB

2021NÍAViCs¾Á½AcfDNAÈÇÌLiquid BiopsyàA2023NÉÍAÀÛÌÕ°Ép³êĢܷB

YÆEðÝéÆA2019NVRo[ÅÁÄ¢½eXÈÇÌdC©®ÔÍ{MÅà¦éA2023NÌVRo[ÅÍA®S©®^]Ì^NV[ªÀ³êĢܷB

pf~bNÌe¿à èAZoomª®SÉÀ·éÈ©AàÌÝÈç¸ACOÆÌR{às¢â·Èèܵ½B

[gïc©çÌAWAãÃÉ¢Ä

ÈÅÍA2021N`iChinese University of Hong KongjA2022N}[VAiMalaya UniversityjA2023NVK|[iNational University of SingaporejÆ[gÅÌÛïcðs¢Üµ½B

»Ìà èA¡NÍANUSÆäpðKâµÜµ½B

äpÅÍAwïåÃÒ̺³ñÌ¥®ÉàQÁ·é@ïª èܵ½B

Singapore DUKE|NUSÌw·Prof. Thomas Coffmani¶©çñÔÚjÆiE[@¯wÌYæ¶j

Singapore ªñZ^[iNCCNjÌ·Å èA¯wÌYæ¶Ì{X@Prof. Teh Bin Tean

iÈÌqõ³öÉÈÁÄ¢½¾«Üµ½j

VK|[åwåAíÈÌEdmund Chiong³öÆãÇé³ñ½¿Æ

äpiYjAPPSÆ¢¤ÛwïÅ

i¶©ç@â{AäpÌäïiTsaijæ¶Aäæ¶Aäæ¶j

Asian Pacific Prostate Society iAPPS)@2023ðåóê½Po Hui Chiang³öi`OåwåAíÈj̺³ñi³ñjÌ¥®ÉÈÌäæ¶i¶[jÆQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½iY@äpjB

E©çñÔÚÌ·³ñÍA2024N5©çÈÉÄÕ°¤C\èÅ·B

»ÌÅå«´¶½±ÆÍA¢äXÍAKChCàp¶Gà¢Ä𩪿ŷªA·ãàA£IÉàAAWAÌÅ é_ŵ½B

çâÌiàÄ¢éµA éÓ¡Avl·çÄ¢éªà èÜ·B

¢EIÈlû̪zðÝÄàA2020NÌ¢Elûª78lÌAAWAÍ46lƼªÈãðèßA[bpi7ljAkÄi3ljðy©É½®AXÉÁµÄ¢Ü·B

ܽAú{ÍAIntuitiveÌ{bgª500äÈãüÁÄ¢éAiñ20äjA}[VAi5äjAVK|[i5äjÆärµÄàA³|IÈÇáðÂXÌpÒªo±µÄ¢Ü·B

¡ãÍAZpÍ éãtðãÇ©çh·éãªéÌÅÍÆv¢Ü·B@

ܽAAWAðÝéÆA¬fêî{Å èA{bgð󯽢³ÒÍA©ïŨæ»300~x¥¤A100~Í·ãtÉüédgÝÈÇà èܵ½B

ÊAãtÌûüÍAAJf~AÅà6000©çê~ð´¦éûà¢Üµ½B

êûAòÜÉÖµÄÍAQmòâ¿ÈVKòÜÍÀxzÌÝèª èA»êÈãÍA©ïš÷éAÐïÛ¯¿Ìã¸ðh®HvÈǪeÅ èܵ½B

{MÍA¶ÛìANîÈÇÉÖWÈA³§ÀÉÝȽÉ{bgèpðó¯çêéµAIOhbNâQmnò·çANZXªÂ\Å·B

à¿ëñAzIÅ·ªAq»Aî»ÈÇɺ¢AÐïÛ¯¿ÌSÈÇÆ\ZÉÀEª éA@K§ÌÏvªÒ½êéªà é©Ævíêܵ½B

åAíÈÌ[VbgH

åAíÈðÜß½¢ÍǤŵå¤H

àt{Ìz[y[WðÝéÆ[VbgÚWªfÚ³êĢܷB

àt{z[y[W©çøp@https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/sub1.html

[VbgªÚw·ÐïÌêÔºÉȺ̶ͪ èÜ·B

ylÌ\Íg£ZpÆAI{bgZp̲aÌæê½pÉæèAÊMxÉàÎÅ«élXÈT[rXiFóÔÅÌìÆjªno³êéBz

AI{bgZp̲aÌÆê½pÍAÈÅs¤{bgèpæÌAIF¯VXeiªñZ^[a@Æ̤¯vWFNgjÉàʶéà̪ èÜ·B

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2023/0619/index.html

©ÂÄA1960NãAX^tH[hÅᢤҪ©®^]̤ðs¢Aüèªu¢à è¦È¢vÆnÉ·éA2023NÉÍAÀÛɬðA©®^]Ì^NV[ªÁĢܷB

https://jidounten-lab.com/u_32604

èpàuAI©®»ÈÇA³¾vÆæúÌÛwïÅÀ·ÉÎíêéAAIÌi»ªÁ¬·éA൩µ½ç2030N²ëÉÍA·ÅÉÀ³êÄ¢éÌ©àµêܹñB@

AJf~AÌ¢H

ÅãÉAèÉAJf~AÌ¢ðl¦½¢Æv¢Ü·B

±±NÌå«È¬êÍA©ç̪¸éAƧs@l»©çÌ©§µ½^cÅ·B

P¼üÉ¢¤ÆAåwƵÄà(^cïE¤ï)ðmÛ·é±ÆªK{ÆÈèÜ·B

IMOAJETROÈÇAx`[NÆÌT|[gªåwàÅ·çÝu³êéA¶ÈÈÌÝÈç¸AAMEDðÜß½oÏYÆÈÆàNµ½vWFNgðN±µÄ¢ãÉüÁÄ¢éÆv¢Ü·B

ܽAåwàÅàAYwAgµ½AvJAÂÊ»ãÃATuXNvVT[rXÈÇànÜéæ¤Év¢Ü·B

±êÜÅAåwÆÍA¤ðs¢_¶\ªÛèŵ½çA¡ãÍA³çÉãÌAÁæ¾AYÆ»ÈÇÌÀªßçêéãÉÈéÆv¢Ü·B

x`[NÆ·éãw¶àFßéAåwÌãÇ©ÌàúXÌãÃÌÝÈç¸AJpj[iÔjƵÄANÆðÜß½AÐïÀðÀ»·éãÉüè éæ¤Év¢Ü·B

Z¢ãAAt@¢ãªÐïÉoê·éAºa¢ãÌäXàAíÉAuù¬TOðó·ECÆVµ¢TOðó¯üêé]Tvª³êÄ¢éÌÅÍȢŵ天H

uOne Teamv@u§íµÄ¸sµ½±ÆÍã÷µÈ¢v

±Ìñ¾ðe[}É2024NààñÅ¢«½¢Æv¢Ü·B

¶ÓFâ{ Mê

çtåAíZ~i[@Chiba Urology Seminar

Fl±ñÎñÍAåw@4NAãÈåwãw¤ÉoüÌcºM¾Å·B

2023Nàc·Æ±ë Æí¸©Å·ªA¢©ª¨ß²µÅµå¤©B

1222úÌ~Ìé·ÉA±ÌLð¢Ä¢éÌཀྵÌöÊŵ天B

gúZ«±Æi«íÜjéhÆ¢¤Ó¡Ì~ÍÃͶ½ÌIíèð\µAĶÌƨ¦çêÄ¢½»¤Å·B

úÌüèªÅà¢ÌÍ~Ìñ¼OAúÌoªÅàx¢úÍ~Ìñ¼ãÅ èA»ÌÔ_É ½èAêNÅÅà¾zªoÄ¢éÔªZ¢úª~ɽèÜ·B

®¨àØ஫ðößA¾zÆn

ÌGlM[ª¢EÉ¿ÄéÌð¶ÁÆÒ¿Ü·B

NX}XÉYNïÆQ½¾µ¢GßÅ·ªAí½µ½¿lÔàµÁ©èÆxßðµÄAGlM[É¿ìêÄ¢tÉü¯Ä{¶µÄÜ¢èܵå¤B

³ÄAé1129úAçtåwå@LpXãw{ÙÉÄ¡NÅãÌçtåAíZ~i[ªJóêܵ½B

2023N828úÌû¢ ˶æ¶ÌLÅàGêçêĢܷªA±ÌZ~i[ÍAÉ1ñÌåw@¶âåwαÌX^btÆ̤ºïciÌïcjÌãÉJóêéÙÆígbvi[ÉæéuïÅ·B

åÉy³öÌâ{æ¶Ì¨mè¢ÌÈ©©çAíêíêåAíÈãðCXpCAµÄ¢½¾¯éÙÆíÌûXÉuð¨è¢µÄ¢Ü·B

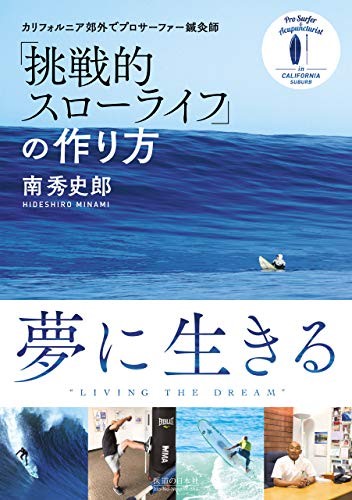

MÒÅ éí½µàÙÆíÌûXÆÌqªèÍú ©çdµÄ¢éÌÅ·ªA³·ªâ{æ¶A2023N10ÉJtHjAÝZÌ`àÌrbOEF[uT[t@[ìGjY³ñðuɵҵ½ÌÉÍxÌð²©êܵ½B

í½µÍ`Éo£Å èAze©çÌICQÁÉÈÁ½ÌÅ·ªAú{ðw¢Aåa°ð©¯Äågɧ޻̿CìêéuðÔßÅ·¢ÄA®O꯹ðŽê½lqŵ½B

í½µ©gàÙÌnÅú{Év¢ðy¹Èªçuð·«AgÌø«÷Üév¢Åµ½µA²É¶«A½ðRâ·A»ñÈj̶«lÉhÓðø«Üµ½B

ìGjY³ñÌ

1129úÌuÒÍAA tech Ventures / A Biz Schoolã\Ì|MFæ¶B

|æ¶ÍA²©gÌïÐÅVCix`[Ls^jÆAAhoCU[ÆÉ]·éTçAçtåwHwCmR[XFx`[_ñíÎutƵÄåwųÚðÆçêĨèAåw¶ÌAgvi[Vbv³çÉàÖSª¢ûÅ·B

uàeÍAãÃEwXPAÆSaaS (Software as a Service)AܽãÃɨ¯éCmx[VÉ¢ÄB

¡{Ìæ¤ÉÀñ¾¾tÌÓ¡ª³ÁÏ誩çȢƢ¤»±Ì ȽAºÐçtåwåw@ÉüwµÄA|æ¶ÌöÆðæèܵå¤iÎjB

ÀÍí½µÍHwCmR[XÉÝè³êÄ¢é|æ¶ÌöÆðåÉICÅóuµÄ¢Üµ½B

»Ì²©çãÃÆEÌvVINÆÆÌûXÉàïí¹Ä¢½¾ÈÇåϽðwιĢ½¾¢Ä¨èÜ·B

¨àƳÉdâ¶ðµÄ¢éû͢ȢÆv¢Ü·B

Ðï¶ðÁÄ¢éÈãA¨àª¢ÔÅÇÌæ¤ÉÜíÁÄ¢éÌ©ðmèA¨àð¡ûɯĩªª¬µ°½¢±ÆðÇy·éÌÍf°çµ¢±ÆÅ·B

ÊÉNÆiJÆjµÄ¨àðÒ®±ÆͽçÁÊȱÆÅÍÈ¢¯êÇàA¿åÁƵ½RcÆo±AECÆEϪKvÅ éÆ¢¤±Æð|涩糦Ģ½¾¢½ÆvÁĢܷB

|MF³ñÌ

ãtƵÄåw@ÉüéÆAî{IÉÍåwa@ÈÇÅÕ°ðè`¢ÂÂAz®æ̳ºÅw±³¯ÌàÆɤðs¢Ü·B

í¦ÄA²ÆÉÖíéãwnÌöÆÉoȵA²ÆPÊðC¾A ÆͤðÜÆß½m_¶ðdã°Ä3`4NŲƷéAÆ¢¤ÌªêÊIÅ·B

í½µÍñíÉnR«ÈÌÅA¹Á©¢öÆ¿ð¥¤ÈçAãwÈOÌöÆà«É¶«»¤ÈàÌÍ·¢Ä¨±¤AÆ¢¤±ÆÅRiÐɨ¢ÄIC¹pÉÈÁ½»¡[¢¼wÌöÆðCo^µA¤ÌÔÔÉICÅ®uµÄ¢Üµ½B

FlÌÈ©ÉÍåw@ÖÌiwðÀÁÄ¢éûà¢é©àµêܹñB

åw@ÉüéÓ`ÍA½¾ãwmðæ¾µÄÈñÆÈLAÉðt¯é¾¯ÅÈA¢Á½ñÕ°ð£êÄ«ÌãtƵÄÌÝèûð©ªÈèÉÍõÅ«é_É éæ¤É´¶Ä¢Ü·B

±ê©çÍãtA»µÄãwEãÃÌÝèû©Ìàå«ÏíÁÄ¢«Ü·B

öIàÅ^c³êéÛ¯fÃðSƵ½ãÃàÀEð}¦A¯FÛ¯ðobNOEhɵ½Û¯ãÃVXe©Ìªå«È]·ðçêé©àµêܹñB

êÊIÈαãÌ^ÍÜ·Ü·ºªéûü«ÆÈèAªmÛ·é¤\ZàíçêÄÜ·Ü·£ªµµÈèÜ·B

êûÅAIÌBÉæè¤JÌXs[hÍ¢EÅÁ¬xIÉ㸵AîñÌEÊM̬xàIÉãªÁÄ¢«Ü·B

¤ÌÝÈç¸AÀհɨ¯éffâ¡Ãɨ¢ÄàAIªüè±ñÅ«Ü·B

ãÃÍa@àÌÝÅ{³êéàÌÅÍÈAa@OÅ{³êéãÃÌdv«ªÇñÇñµÄ¢«Ü·B

ãt@ÉççêÄ«½ãtÌÁ Ì¿l͵AÙÆíÌÍð¤ÜØèçêÈ¢ãtÍêJ·éŵå¤B

ÂXÌãtÆ©ÌzâACfAÆAAIÆqg𮩵Ļêðï»»·é\ͪÅàdv³êA®·éa@â¤@Ö̼OÅÍÈAÂXÌÀÑÆ\ͪ]¿³êÄt@i³ÒâoÒjjªÂãÉÈéÆl¦çêÜ·B

â{涪åÉåw@¶Ì½ßÉJõľ³éçtåAíZ~i[ÍA±ê©çÜ·Ü·½l»µÄ¢ãtÌÝèûð©ªÈèÉÍõ·éqgÉÈé±ÆÍÔá¢ÈAåÏMdÈ@ïÅ éƴӵĢܷB

K¹ÉÈéAÆ¢¤l¶ÌÅåÌS[ÌÈ©ÅAÇñÈãtƵÄlÞÌNÉñ^µÄ¢Ì©B

}¬ÉÏíèä±ÌãÉAêx§¿~ÜÁÄãwEãÃÆ¢¤àÌðNwµÄÝÄࢢ̩àµêܹñB

í½µ©gªåw@ÉüÁÄæ©Á½±ÆÍAãwâãÃÌWÆ¢¤àÌðà¤êx©Âß¼µA»¡ÌÎÛðåAíÈâqgÉiÁÄ¢é±Æ©Ìªà¤ÜÌȢƴ¶çêéæ¤ÉÈÁ½±ÆÅ·B

®¨âA¨ÈÇ çä鶨íÉ»¡ðL°é±ÆÅlÞÌNÉñ^·é»Ûð©Å«éÆl¦A»¡ÌÎÛð®A¨ÉÜÅL°ÄsöëðµÄ¢Ü·B

åAíÈwAãwA»ÌæÌ¢EÖB

çtÌãÃAú{ÌãÃA»ÌæÌ¢EÖB

±ê©ç±Ì¹ÖiÜêéF³ñAçtåwåAíÈÅêɪñÎÁÄÜ¢èܵå¤III

ÇL

ñAN¾¯ÌçtåAíZ~i[ÌuÒÍA³TbJ[ú{ã\H¶¼IèI|æ¶ÌqªèÅÀ»µÜµ½B

yµÝÅ·ËI

|æ¶ÌZ~i[Ì ÆÌêB¿^àåÏ·èãªèܵ½B

|æ¶ÆN[YhÈuãÌÈB

|æ¶ÌöÆð»Ýis`Åó¯Ä¢éãw»ðw¶à«Äêܵ½B

¶ÓFcº M¾

æ4ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï

2023NxüÇÌ|R°Æ\µÜ·B»ÝÍçtåwãw®a@ÅαµÄ¨èÜ·B

eÅ·ÌÅÈPÉ©ÈÐîð³¹Ä¾³¢B

Íú{ãÈåwÅåwãAú¤Cããðß²µAãú¤Cãæèn³ÌçtÉßë¤ÆAçtåwãÇÉüç¹Ä¢½¾«Üµ½B

»ÝåAíÈ1NÚƵÄwÑ̽¢úXðß²³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B

NæèØgÉÍÜèA¡ÍJ[vZÆØ÷ð¯é±Æɶ«ª¢ð´¶Ä¢Ü·B

ܾܾ¢nÅLÑãÌ ég̾Æv¢Ü·ÌÅA}b`Èæ¶ûAºÐ²w±ÌÙǨè¢vµÜ·B

bhv_Eð·é

³ÄA¡ñÍ2023N1125úÉsíê½æ4ñú{åAíÈwïçtnûïwpWïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

ïêÍOñƯlAçtåw®a@ÌK[lbgz[Åsíêܵ½B

áNÊèAçtåÖAa@ðͶßAçt§à̽Ì{Ý©ç²QÁ¢½¾«Üµ½B

áè©çxeÌæ¶ÜÅA21àÌè\ª èAÆÄàhÉÈèܵ½B

ïêÍ¿^ªòÑð¢AÆÄà·èãªÁĨèܵ½B

à\³¹Ä¢½¾«Üµ½ªil¶Ìö®ÈêÅÌ\ŵ½cjAܾܾçÊ_ª½AܽñÉÂÈ°Ä¢«½¢Æv¢Ü·B

¬xeÉÍAæ¶ûÌð¬à·ñÅ èAFlyµñÅ¢½¾¯Ä¢éæ¤Åµ½B

ܽÁÊuƵÄA§§ãÈåw̬Ëhæ¶É²uµÄ¢½¾«Üµ½B

ÆÄ໡[¢¨bÅAÅãÉÍÖÌM¢z¢ðêÁľ³¢Üµ½B

XgÌNxÌú{rA@\wïÌv[VrfIÅÍ¢ڪªMÈÁĵܢܵ½B

ܽ¡ñÌnûïÌxXgv[^[ÜÍAçtåw®a@ÌìKêY涪óܳêܵ½B

ú ©çìæ¶Éͨ¢bÉÈÁĨèÜ·ªAvX¸hÌOª[Üèܵ½B

¨ßÅƤ²´¢Ü·B

sì³ö(E)Æìæ¶(¶)

ÅãÉÈèÜ·ªA¡ñÍFl̲¦ÍÌàÆAØèÈïðI¦é±ÆªÅ«Üµ½B

é³ñûàAïêÌ^cש¢Æ±ëÜÅ èªÆ¤²´¢Üµ½B

é³ñûBÎçªfGÅ·B

ÈãAæ4ñú{åAíÈwïçtnûïwpWïÌñƳ¹Ä¢½¾«Ü·B

Fl̲ÉͨCð¯ÄAÇ¢Nð¨ß²µ¾³¢B

¶ÓFãú¤Cã@|R °

Next Generation Urologist Seminar

ßܵıñÉ¿ÍI

^NVçtåwåAíÈãú¤CãÌRºÆ\µÜ·B

±Ìx920úÉJóêܵ½Next Generation Urologist SeminariÈ~NGUSjÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŻ̲ñÆÈèÜ·I

Æ»ÌOɱÌR[i[Å©ÈÐîð¨ÚÉ©©ç¹é̪ÊáÌæ¤Å·ÌÅáɽªí¸^NVßàâç¹Ä¢½¾«½¶¶Ü·B

^NVRºÍ²zɶðó¯sàÌð²ÆµAZpêÉïª Á½½ßnûÍmÖÆhÉ6NÔs«Üµ½B

m§Í©RL©Å»Ì§¯«Íú{ðÆTJið±æȤ·éfGÈynŵ½B

ÍejXÉ®µAðÆejXÌúXŵ½B

¶j±¿ç^NVêµÌð ÉÈèÜ·B

Ej¯ú̪æ¶ÆiEªMÒj

ÈñÆÈsàÅú¤CðI¦A¢´Ç±ÌåAíÈÉ®µæ¤©ÈƽÌåwð©wµ½Çè

¢½çtåwAAAII

µÍCÌdzÉä©êACªt¢½çüǵĨèܵ½I

ã÷Í èܹñII

úyµß²µÄ¨èÜ·B

ÆÜ ©ÈÐîÍ±Ì ½èÅIíèɵÄNGUSÉ¢ÄêÁÄ¢«½¢Æv¢Ü·I

NGUSͻ̼ÌÊèCPCPÈáèi+¿jÉæéÏÉIÈ×ïHuïÉÈÁĨèܵÄNGUSÌCCƱëƵܵÄÍcJVC¾tųçÁÆu·éÌÅÍÈáèü¯Éî{©çµÁ©è³¦Ä¢½¾¢Ä¢éƱë¾Æv¢Ü·B

À·ÌRcæ¶iоèjAiïÌáäæ¶ijAÒÅ¢çÁµáÁ½Xæ¶iݬjÅ·B

¨OûÍçtåw̯úÆ̱ÆAAAIIçtåwÆbãåð¤É¡øµÄ¢Ü·III

ÏÉIÈc_ªJèL°çêĨèÜ·II

iïÌáä涩çM¢ÜÈ´µð¢½¾«Üµ½II

^NVÌæ¤ÈáèÌ]¡XÉà·é·éÆüÁÄéí©èâ·³iµÄiÌuïÍ·é·éüÁıȢƢ¤í¯ÅͲ´¢Ü¹ñªjÍÈ©È©É©gÌ»¡ðø«AÆÄàLÓ`ÈïÆÈèܵ½B

ïÌãÍáèÌã©çºÜÅQÁ·éîñð·ïª èA¡ãÌLAvâúXÌfÃÌ¿åÁƵ½MiNÌ£ê½ãiÉÍ·«Ãç¢HHjÈñ©ðÔÁ¿á¯Å·¯éMdÈõàJóêñíÉ[Àµ½êúÆÈèܵ½B

¡ãÌçtåwð¡ø·éDGÈæ¶ûÆÚ·é@ïÅ è`x[VAbvµ[Àµ½ïÅ èܵ½B

ñÌJÃàyµÝɵĢܷIIIII

ÅãÍSõÅçtå|[YðyeahhaaIIII

¶ÓFåAíÈãú¤Cã@Rº ½

2023/9/19 Chiba Tokyo Scrum Meeting with Singapore

½¬23N² Rc N²Æ\µÜ·B

3NÔÌ{Xg¯w©çAµA{N4æèçtåwãw®a@ÉÄα³¹Ä¸¢Ä¨èÜ·B

2023N919ú(Î)ɬze~}[ÉÄ·èsíêܵ½AChiba Tokyo Scrum Meeting with Singapore ÉQÁvµÜµ½ÌÅA±±Éñ³¹Ä¸«Ü·B

{¤ïÍAWAÉL¢lbg[NðÂâ{涪åóêAêðNÌ`EðNÌ}[VAɱ¢ÄJóêܵ½B

¡NÌÁ¥ÆµÄÍAú{ÌçÆྦéåwÉQÁµÄ¸«AAWASÌÌ©ÍðAܳÉScrumðgñÅAßÄ¢«½¢Æ¢¤ï|ªäÀ¢Üµ½B

ܽAVK|[ƾ¦Î»ÝYæ¶(H22N²)ª¯wÆ¢¤à èAäXçtååAíÈƵÄàåÏéõÝ[¢}b`AbvÆÈèܵ½B

uïÍ3p[g©ç\¬³êAܸéåw ìæ¶À·Ì³Aâ{æ¶EDr. EdmundÉæéisO§Bàɨ¯éò¨¡Ã©çX^[gµÜµ½B

¢ÂàÌ@A¬êéæ¤ÈpêÅu·éâ{æ¶B

`[oNÌXChÅuïªX^[gµÜµ½B

Dr. Edmund©çÍ»ÝÌisO§Bàɨ¯é¡ÃV[NGXÉÖíéÕ°±ðÔ

·éuð¸«Üµ½B

»ÌãÌdiscussion partÉqªéåÏÜÆÜÁ½àe¾Á½Æv¢Ü·B

æ2ƵÄA¡ºæ¶À·Ì³Aú{EVK|[ðã\·éexpert surgeonÅ ébåw OØæ¶EDr. Wuɲu¸«Üµ½B

ÁÉäNã÷z£fÉÖ·éªðÁɲµÄbµÄ¸«A{bgèpðܳÉn߽ƵÄàåÏ×ÉÈèܵ½B

Panel DiscussionÅÍåw Rcæ¶Eéåw¿ÎãÃZ^[ áäæ¶Eªú{TChA»µÄICÅVK|[TChɪ©êAåÉmHSPCÌ¡ÃíªÉ¢Ģ_µÜµ½B

PointƵÄÍ@PSA responseÌdv«AòÜV[NGXÌÛÌ»fÞ¿BTriplet¡ÃÌKÇáÉÖµÄAAWA¡fIÈc_ªo½ÆvÁĢܷB

Ü_pêÅÌdiscussionŵ½ªAÈǪñlͬwZãÌwÇðÄÅß²µ½¶ÌAqÅ èAÍr©ÈèÌââ¾ð©¢Ä¨èܵ½B

ÅãÉ»nQÁÌF³ñÅWÊ^BICÅà½QÁ¸«Üµ½I

uïã̧eï@ì̹ÅÌêR}BçtååAíÈ|[YàI

èpÉÖ·ébèâvCx[gÉéÜÅAÔá¢È©ªÜèܵ½B

¢ÄɯÊ椳ʩ笤àåÅ·ªAAWAÅ©ðßÄ¢àñíÉåØÈÌÅÍÈ¢©Æ´¶Üµ½B

ܽNÈ~à¥ñ±¯Ä¢«½¢Æv¢Ü·B

QÁµÄ¸¢½æ¶ûALï¤äÀ¢Üµ½B

¶ÓFçtåwãw®a@ ³@Rc N²

¤ºïc

µµ¢³ª±«Ü·ªAFl¢©ª¨ß²µÅµå¤©B

üÇ7NÚAåw@3N¶ÌyG TWÆ\µÜ·B

2015Nçtåw²ÆAÝwÍ

jÉ®µÄ¨èܵ½B

²ãÍsà̧ÛãäZ^[Åú¤Cðs¢AçtåwåAíÈÖüdz¹Ä¸«Üµ½B

D«È¾tͨ²ÑÆé²ÑA]ÉÍ·sðæµÄ¢Ü·B

ܽAÅßÍCOVID-19Ìe¿ªÈÈÁÄ«½±Æà èACuâRT[gÉæo©¯Ä¢Ü·B

}EiPAÎRR¸ÅånÆÌÍð¶ªÉ´¶é

åAíÈÊMÉÍe{ÝÅÌyµ¢¶âwïE¯w̲ñÆ¢Á½ñíÉ»¡[¢Lª½³ñ èÜ·ªA¡ñ͵ÚüðϦ½Lðñ¹ÄÝÜ·B

ßNüǵ½æ¶ûÖ̲ÐîàËÄßµâåw@ÅÌ ê±êÉ¢ĨbªÅ«êÎÆvÁĨèÜ·B

ÍüÇãåwa@Açt§ªñZ^[Åãú¤CÌ×ð³¹Ä¢½¾«AüÇ5NÚÅçtåwåw@ÖüwµÜµ½B

p¸©µÈªçAüwÌ®@Íuåw@ÍÆè ¦¸svÆA·¢àÌɪ©êé¸_ŵ½B

±Ì¤ªµ½¢A±¤¢Á½ÌæÉ»¡ª éÆ¢Á½±ÆÍ ÜèÈAåw@ªÇÌæ¤Èê©Æ¢Á½C[WàÁĢȩÁ½Å·B

Ç¿ç©Æ¢¤ÆOAaƱAèpÌÕ°¶ªñíÉyµAúa@És̪yµÝŵ½B

´ïÖÆæíêéåw@üw±ð©ËjµAåAíÈ®ÌàÆòw³ºÖhµÄ¸«¤ðsÁĢܷB

ܽANTTR~

jP[VYÆ̤¯¤àißĢܷB

a@ÅÍo±Å«È¢æ¤ÈlÔÖWÌ\zâl¦ṳ̂LªÅ«A[Àµ½¶ðÁĢܷB

Á¦ÄÖAa@ÅÌfÃαâçt§ºa@Å̼AհƱÉàgíç¹Ä¸«AÈé×´oªÝçÈ¢æ¤É²z¶µÄàçÁĢܷB

ÀÍAÉ1ñåw@¶âåwαÌX^btÌæ¶ûƤºïciÌïcjÈéà̪§©ÉJóêĢܷB

±±ÅÍeX̤àeÌiÂ\ÈÀèÌj¤LAȤïÌgpóµâgrÌmFAÌÌæ⤻ÌàÌÌÏR¸â¯ÓÉÖ·é`FbNðsÁĢܷB

©g±Ìæ¤È±Æªé§ ÉsíêÄ¢éÆÍSmèܹñŵ½B

êQÁÒÅͲ´¢Ü·ªAãÇ^cÆ¢¤àÌÌêpð_Ô©Ä¢éCªÉÈÁĢܷB

ܽïcͬÉæÁ½web¯JÃû®ðÌðµÄ¨èAåwa@OŤðißÄ¢çÁµáéæ¶ûÉà²QÁ¢½¾¢Ä¢Ü·B

XæXƵ½c_ððí·³öÆåAíÈ㽿

»ÌïcÆA±µAÅßÍeÌæÌgbvi[ÌûXɲuðµÄ¸±Æà èÜ·B

IT/Ap/|\v_NVÌNÆÆÅ éìèзɲu𢽾«Üµ½B

NÆANƵ½ãÌïÐ̶±E¬·AgDÌgbvÆÈèl𮩷E笷é±ÆÌ¢ï³âåϳðmé±ÆªÅ«Üµ½B

¯É»¤¢Á½o±ðµÈ¯êξé±ÆÌÅ«È¢¬÷̱⬷೦Ģ½¾«Üµ½B

²uãÍêÈðݯĢ½¾«AXÉ[¢¨bðyµf¦Üµ½B

A]Ìá·µªâ¦é±ÆÈA·²P¢Ä©¦Üµ½B

nTÅC³ÈìèзÆA²uðq®·éåAíÈ㽿

ܽAÊúÉͳ©úV·LÒ¡äkxÇ·A»Ýt[W[iXgÅ èìÆ嶻åwÐïw³öÌìæ¶É²uð¸«Üµ½B

ú{ɨ¯éäpW[iYÌæêlÒÅ èAú{¾¯ÅÈEäpÅàìÆƵĮ³êÄ¢éûÅ·B

»ÝÌEäpªø¦éâèðñíɽÕÅÈɲ³¦¸«AäXÌ¿âÉàtNɦĢ½¾«Üµ½B

COÌå«ÈâèÅ·ªäÖ¹¸ÅÍÏܳêÈ¢AÞµëÂ\ÈÍÍÅÒÓ¯ðÁÄâèðl¦é±ÆªKv¾ÈÆÉ´µÜµ½B

ܽAú{ðã\·éæ¤ÈûÆÖíé±ÆªÅ«Aå«hðó¯Üµ½B

²u¸¢½ìæ¶ÆñíÉ´Áðó¯½åAíÈ㽿

úÍOOåwâHcåwÌæ¶ûà²QÁ¸«Üµ½iIj

Ç¿ç̲uàåwÈçÅÍAТÄÍçtåwåAíȳºÈçÅÍÌõŷB

µ©àåAíÈÆÍê©SÖWªÈ¢ªìÅ·B

µ©µA±±É̪ éÆv¢Ü·B

SÖWÌÈ¢2ÂÌṲ̂Ê_ð©Â¯é±ÆÅVµ³ª¶Ü껤ÅÍȢŵ天B

±Ìæ¤ÉAåw@ÆÍãwðCß龯ÅÈAãÇÆ¢¤àÌÌðâSÙÈéªì̱Æðmé±ÆªÅ«éê¾Æv¢Ü·B

¼Ú³Ò³ñÉÖíéªÅÍÈ¢©àµêܹñªA³Ò³ñÉÖí驪ÉÆÁÄÍ嫬·Å«éêÅ·B

êUãÌFlÍåw@¶Æ·¢Äu½ðâÁÄ¢é©C}C`í©çÈ¢A½ÜÉaâùÝïÉov·éWcvÆC[W·é©àµêܹñB

ÀÛÍuaƱà½ÜÉÅ«ÄAùÝïàåD«ÅA½Åàâè½¢±ÆªÅ«éWcvÅ·B

êxüwµA̱µÄÝÄÍ¢©ªÅµå¤©i2ñÚÌüwÍî{IÉ èܹñÌÅA µ©ç¸jB

ñð·µÄ¨Ò¿µÄ¨èÜ·I

¶ÓFçtåwãw®a@åAíÈ@û¢ ˶iyG TWj

æ48ñ@çtåwåAíȯåïwpWï(2023N729ú)

ßܵÄA2022NxÉüÇðvµÜµ½ãú¤CãÌ¡´Æ\µÜ·B

eÆ¢¤±ÆÅè^ÊèHÈPÈ©ÈÐîð³¹Ä¢½¾«Ü·B

¶Üêàç¿àçt§ØXÃsÅAogåwÍk¢åwÅ·B

§a@@\çtãÃZ^[Åú¤C2NEãú¤C1Nð¾ÄA»ÝÍçtåwãw®a@ÉÄαµo±ðÏܹĢ½¾¢Ä¨èÜ·B

ï¡Í

ZSÊÅ·B

¬EwÅì

AZÍd®ejXAܽåwÅÍStÆlXÈX|[cðo±µÄ«Üµ½B

ÅßÅÍåAíÈâ¤Cãã̯úâãyÆejXð·é@諾AܽStàéåw¿ÎãÃZ^[̳öÅ é[Jæ¶â§a@@\çtãÃZ^[Ì·Å éêFæ¶A¼ÉàStD«ÌFlɨU¢¢½¾@ïª èyµv[µÄ¨èÜ·B

oh~gâì

à}CPbgðwü·éÙÇD«ÈÌÅ(ãèÍȢŷª)A@ïª êÎ¥ñ¨U¢¢½¾¯êÎÆv¢Ü·B

ª¨CÉüèÌê

³ÄA{èÖÆÚç¹Ä¢½¾«Ü·ªA2023N729úÉyGz[ÅJóêܵ½æ48ñ çtåAíȯåïwpWïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

ªïê(yGz[)@@@@@@@@@@@@@@@@@ªvO

1̯åïÉø«±«A¡ñàyGçt yGz[ÉÄJóêܵ½B

¡ñÍAçtåw¼_³öÅ éè ~æ¶à²oȳêܵ½B³CȨpðq©·é±ÆªÅ«ðµv¢Üµ½B

ªJïOÉèæ¶ÆBeµ½Ê^

áNÊèçtåwåAíȳö sì qFæ¶æèJïÌ«ðèA±¢ÄwïÌ®üEðõï̲ñAܽÝÍÜa@ ³ä îVæ¶æè÷JÜƵÄA

¡NxD´s§ãÃZ^[ð²ÞC³ê5æè³Æ¤åAíÈNjbNðJƳêܵ½²¡ Mvæ¶Ì²ÐîE\²ð¢½¾«Üµ½B

ªsìæ¶@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ª³äæ¶

¡Nxæè~ÌúÉsíêé¯åïƯlè\ÌÔàݯĨèA¡ñÍ6lÌæ¶ûÉ\µÄ¢½¾«Üµ½B

ÇÌèàÆÄàwѪ½AܽáèSÌ\Æ¢¤±Æà 詪à¯çêÈ¢Æhðó¯éÇ¢@ïÆÈèܵ½B

ªãi¶æèVäæ¶Aìæ¶Acæ¶

ºi¶æènç²æ¶AÁ¡(m)æ¶AÁ¡(q)æ¶

±¢Ä¡NÌVüÇõÐîÖB¡Nà7lƽÌûÉüǵĢ½¾«Üµ½B

ÐÆèÐÆè©ÈÐîðµÄ¢½¾«Üµ½ªNêl¨|¶¹¸É¨bµ·éƱëðÝĤ°ªÈ¢Æv¤½ÊÆÄà൴¶Üµ½B

VüÇõÌF³ñA±ê©çXµ¨è¢vµÜ·B

ª¶©çJ{æ¶AÑcæ¶Aغæ¶Añræ¶A{éæ¶

(åvÛæ¶Aɬæ¶ÍsÝ)

ÅãÆÈèܵ½ªAàòåwåw@ãòÛw¤È åAíAwI¡Ãw³ö aã Öæ¶æèwFrom Basic Research to Clinical PracticexÌe[}Ųuðèܵ½B

O§Bªñƻ̡ÃòAtªñÆJ{U`juåÏ×ÉÈèܵ½B

ܽîb¤Ìdv«ðwÑAl¦éÇ¢@ïÆÈèܵ½B

¨Zµ¢AåÏMdȲu èªÆ¤²´¢Üµ½B

ªPáÌ[Ì|[Y

sìæ¶æèÂïÌ«ðèïͳI¹AÅãÍ«ð^ñž³Á½æ¶ûSõÅÊ^ðBèðUÆÈèܵ½B

ÈãAæ48ñ çtåwåAíȯåïwpWï̲ñŵ½B

¯åïÍi¨ï¢Å«È¢æ¶ûÆð¬ð[ßéÇ¢@ïÅ èA~̯åïà¡©çÆÄàyµÝÅ·B

»êÜÅêlOÌzÆ·éåAíÈãɵÅàßïéæ¤úX¸iµÄÜ¢èÜ·B

¡ãÆà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B

¶ÓFãú¤Cã@¡´ Ä÷

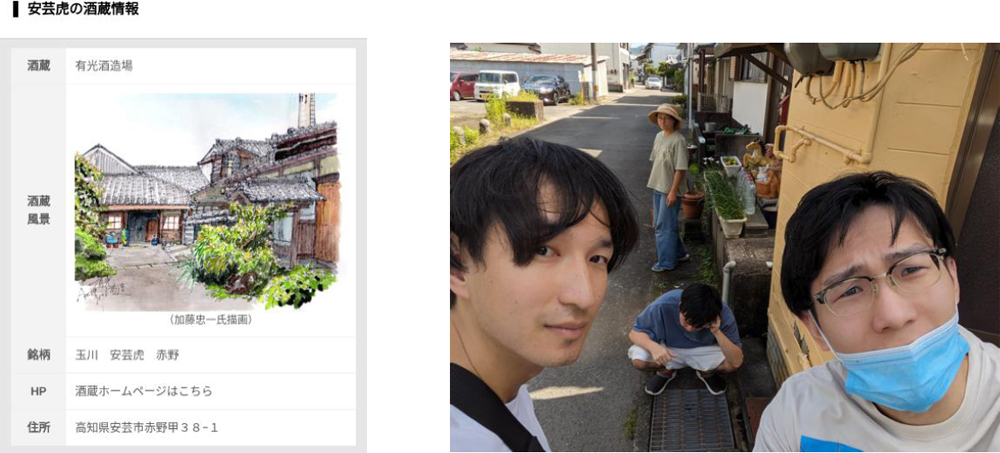

ªJt@X2023 in{è

F³ñ±ñÉ¿ÍI

åw@mÛö4NÌâV¡S½Æ\µÜ·B

¡ñ{èÅsíêܵ½æ7ñªJt@XÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌÅA²ñð³¹Ä¢½¾«Ü·B

çtåwåAíÈ©çÍÈOÉâ{æ¶AD´s§ãÃZ^[Ìä涪QÁ³êܵ½B

ïêÍêÊI[Vr

[ÌzeÉÄsíêܵ½B

ªJt@XÍAçtåwåw@ãw¤@òw³ºÌÀ¼®F³öªçt§ã\ã¢ÅÌJÃðLO·×«æ1ñƵ½¤ïÅ·B

¼OÌRÍALú{Æ¢Eðq¬¾½mÝðSÉñíɽÌbÝð^¦A¶»Ée¿ðyÚµ½Ü³µuªv»ÌàÌ©çĨèÜ·B

QÁÒÍòwâãwɯÜç¸AwâHwÈÇlXÈÙªì©çlªWÜèð¬ªsíêéêÉÈÁĢܷB

¡ñÌJÃnÍ{è§Æ¢¤±ÆÅAÍ¡ñÌKâªßÄÅà èAÆÄàVNÈ·HÆÈèܵ½B

JÃúOúÌαãÉoµ½½ßA»nÉ

µ½ÌÍ21 ÆÈèܵ½B

¹Á©Ì{èŵ½ªéx̽ßó¢Ä¢é¨XàÈAØÝzeßÌ[®ðKêܵ½B

ÈñÆK^ȱÆÉ{輨Ìn{Ä«ªÌÁ½un{[vÈéà̪ èãÛðſܵ½B

»ÌãÍṳ́ïúÉõ¦ÄzeÅ\ÌC[Wg[jOðs¢Üµ½B

úÍVóÉàbÜêAf°çµ¢iÏÌŤïúð}¦Üµ½B

ïêÍÂÉ éANAzfCEC][g{èÉÄJóêܵ½B

ÚÌOªêʸâ©ÈgªÅ¿ñ¹éI[Vr

[ÌzeÅ èAåï·Å{èåwòwöcæ¶Ì²ñÄà èulN^CµÖIIvÌAN[rY©çAnVcÜÅlXÈX^CÅInyµ°ÈµÍC¾Á½ÌªÆÄàóÛIŵ½B

çtååAíÈRcAçt§àÅα³êÄ¢é¤CãÌæ¶ÆçtåPáÌu[vÌ|[YÅêB

MÒÍÇX[cÅQÁµÄµÜ¢Üµ½BiE©çMÒAäæ¶Aâ{æ¶A¤CãÌåìæ¶ÆäÃæ¶j

åìæ¶ÍçtJÐa@©çAäÃæ¶ÍNÃa@©çQÁµÄêܵ½B

åAíÈàu]ÈÌêÂÉã°ÄêÄ¢éÆ̱ÆÅA«êÉúª¡©çyµÝÅ·B

ïêÅͽÌm©ð¾é±ÆªÅ«Üµ½B

îb¤ânò̪ìÌÝÈç¸A³çâãHwÉéÜŽÌ\ªsíêܵ½B

Åà×ExÌ~NÈÌæÉεĿûòÌøÊð¢·éñÍóÛIŵ½B

¼mãwÆÙÈèAlÔðuCvƵĨ¦Ä¡ÃÉü©¢¤¿ûÌvz©ç·éÆAu×EÉàCª é̾뤩HvÈñıÆðÓÆ^âÉvÁ½èµÜµ½B

ßãÉÍà©g̤É¢Ä\³¹Ä¢½¾«Üµ½B

iwïÈÇÅÍX[cêFÌI[fBGXÅ·ªA¡ñÍOqÌÊèTVcâAnVcÌæ¶ÜÅ¢çÁµáéÆ¢¤ÙFÌóÔÅÌ\ÆÈèA©¦ÁÄ¢ÂàÈãÉÙ£µÜµ½B

ïêÉÍCOÌQÁÒà¨è¼Ú¿^ÈÇÅïb·é@ïÍ èܹñŵ½ªA¡ãpêÍàßÄ¢Kv«ðÀ´µÜµ½B

DG\Üðóܳê½äæ¶I³·ªÅ·IAnVcਢŷI

úÌéÉͧeïªsíêܵ½B

ÍúÌ\èÌÖWÅcOȪçQÁ·é±ÆÍūܹñŵ½ªAQÁ³ê½â{æ¶æèäæ¶ÆÌ\ªDGÜð_uóܵ½±Æð³¦Ä¢½¾«AÆÄàðµ¢C¿ÅAHÉ

±ÆªÅ«Üµ½B

¡ñÍñíÉZ¢ØÝÆÈÁĵÜÁ½½ßA2úṲ́ïÌlqA{è§ÌÏõâOÈÇÌ£ÍðLŲÐîÅ«¸åÏ\µó èܹñB

{èÌf°çµ¢¼Å éuçävâãB̬sÆÄÎêéuúìsEéKìi¨ÑjvÈÇðKêé±ÆÍūܹñŵ½ªA¢Â©Ü½xWµ½¢ÆÓðV½ÉµÜµ½B

çtÉAÁÄ©çòw³ºÀ¼³öÉóÜ̲ñ

ÅãÉÈèÜ·ªA±Ìx\Ì@ïð^¦Ä¾³Á½À¼³öðͶßA¤àeÉֵIJw±¾³Á½sì³öEâ{æ¶AåAíÈãÇEòw³ºÌFlÉ[äç\µã°Ü·B

¡ãÆà²w±²Ú£Ìöæ뵨袢½µÜ·B

¶ÓFåw@mÛö4N@âV¡ S½

ßµñ(ÍéA}` A{öVíéʧåï D)

Fl¢©ª¨ß²µÅµå¤©B

[JÔ\a@ÉαµÄ¨èÜ·AüÇ6NÚÌúìånÆ\µÜ·B

ßµñƵÄMð·ç¹Ä¢½¾«Ü·B

¬Å·ª716úÉsíê½ÍéA}`

A{öVíéʧåïÅD·é±ÆªÅ«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·B

ðNÍDŵ½ÌÅAxWūĤêµv¢Ü·B

[JÔ\a@·@É¡æ¶àÍéðnÜêé½ßAÊ^ÌƨèåÏìñź³¢Üµ½B826A27úÉsíêéSåïÅÍú{êðÚwµÄæ£è½¢Æv¢Ü·B

[JÔ\a@·@É¡æ¶AåAíÈ·çtæ¶É¨j¢µÄ¢½¾«Üµ½B

ÍéÅÍ»Ì̸_óÔª»ÌÜÜÕãÉ\êÜ·B

SªrñÅ¢éÆéàÈèASª«ê¢¾Æüµ¢éªÅÄÜ·B

Ãæèûm½¿ÍÍéÌZÊðßé½ßÉúX̶ɨ¢Äçßðdñ¶AÈðߧµßīܵ½B

ÎÇÌ

¡ñ©ªÍñíÉ梸_óÔÅÉÕß½Æv¢Ü·B

»Ìå«ÈvöƵÄA©ÌØgÉæé÷Ìü¢ª °çêÜ·B

åAíÈ·ºÉÍ}Vªõ¦çêĨèAâfBbvXÌg[jOª¢ÂÅàÂ\Å·B

·Ìçtæ¶æèuèpɨ¢ÄÅãÉ©ªð¯éÌÍØ÷¾vÆÌà¾ðö©èAw¶ãÈ10NÔèÉØgðÄJ¢½µÜµ½B

©oηéÆAܸÍNà¢È¢·ºÖQèÜ·B

»±Å20ªöóÉ©ªðÇ¢ñ¾Ì¿ÉA¾Îñ¾óÔÅaÖÆü©¢Ü·B

óÉÇ¢Þ

uØ÷ÍØ÷»ê©ÌðÚIƵÄb¦çêËÎÈçÈ¢vÆࢽORIvÉw`ÉÈèÜ·ªA}ç¸àúÌg[jOÌÊƵÄèpZpÌüãA³çɸ_ÊÅÌÀèªà½ç³ê½Æ´¶Ü·B

éAØ÷Í¢ïÈTURÇáɨ¢Äð~¢Üµ½B

ÈOÈç¢ïðÉ߽Šë¤OÇÌå«Èîáà¶èÌÍÈvXªø«®·é±ÆªÅ«Üµ½B

{bgèpS·ÌãÉ ÁÄàåAíÈOÈãÉÆÁÄxÈ÷̪KvÅ é±ÆðÀ´µ½æÅ·B

ÜÆßÜ·ÆA[JÉCµÄ©çèpEØgEÍéªOÊêÌÆÈ謷ūĢéÀ´ª èÜ·B

±êÍÐƦÉúyµ¯é«ðìÁľ³éçtæ¶Í¶ß¯»Ìæ¶ų̂©°Å è´Ó\µã°Ü·B

ÈãAßµñÆÈèÜ·B

Èðß½¢áèÌæ¶ûAºÐ[JÅêɫܵå¤I

¶ÓF[JÔ\a@@úì ån

æ3ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï

ͶßܵÄAðNxæèçtåwåAíÈÉüdz¹Ä¢½¾«A»ÝÍçtåwãw®a@ÅαµÄ¢é§eåãÆ\µÜ·B

ÈPÅÍ èÜ·ªµ¾¯©ÈÐîð³¹Ä¢½¾«½¢Æv¢Ü·B

Måwt®MZð²ÆAªìð²ñÅü±¤¤É é}gåwÉüwµA²ãú¤CÍïéÌJAÆèÅãÃZ^[ÉÄsÁĨèܵ½B

ðNx©çÈñÆ©ªì̱Á¿¤ÉßÁÄé±ÆªÅ«ÜµÄAçt§±Çàa@ŤCµAñíÉMdÈo±ðÏޱƪūܵ½B

ï¡Íd®ejXÅ·B

¯úÉejXo±Òª½AÅßÍTÌæ¤ÉejXµÄ¢Ü·B

ºÐêÉejXµ½¢æ¶ª¨çêܵ½ç²A¾³¢B

³Ä¡ñÍæ3ñú{åAíÈwïçtnûïwpWïÉ¢Äñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

ïêÍçtåwãw®a@ÌK[lbgz[ÅAOúÉÍäçªÄÂA¡ºæ¶wöºÌàÆAüOÈõÆn[Tªsíêܵ½B

nûïúAçtåãÇõªeXzuÉ«ASÌóÔÅÕޱƪūܵ½B

¡ñÍéÌûXÉà½åȦÍðµÄ¢½¾«Üµ½B

àµé³ñ½¿ª¢È©Á½çtbV

}½¿ÌdÍ10{ç¢ÉÈÁÄ¢½Æv¤ÆªªãªèܹñB

{É èªÆ¤²´¢Üµ½B

»µÄçtnûïï·Å ésìæ¶ÌJį̈¾tÅØèÈïÍnÜèܵ½B

¡ñàOñOXñÉø«±«Açtåa@âçtåÖAÌsa@ðͶßAbïãÈåwt®a@AÈåwsìa@AMåwãÃZ^[²qa@AV°åwt®YÀa@Aú{ãÈåwçtka@AÛãÃåw¬ca@AqãÈåw®ªçããÃZ^[Aéåw¿ÎãÃZ^[ÈÇñíɽÌ{Ý©çQÁµÄ¢½¾«Üµ½B

\ÌàeÉ«ܵÄÍñíÉcOÅÍ èÜ·ªL̶ÌÖWŤ³¹Ä¢½¾«Ü·B

ê¾¾¯t¯Á¦éÆ·éÆAlÉÆÁÄܾoïÁ½±ÆÌÈ¢Ç᪽A¢ÌÉÍïµ¢aCª½¢ÈÆv¢Üµ½B

¡ñÌnûïÅÍDGÈ\ðµ½æ¶Éü¯ÄxXgv[^[ܪ¡çêܵ½B

çt§àÌáèÌ涪óܵĢéÌð©ÄÆÄàhÉÈèܵ½B

ÈãÅæ3ñçtnûï̲ñƳ¹Ä¢½¾«Ü·B

ÆÄà×ÉÈé\ΩèÅåAíÈÌʳðÀ´·é±ÆªÅ«Üµ½B

làñÍxXgv[^[ÜðóÜÅ«éç¢Ì\ªÅ«é椸iµ½¢Æv¢Ü·B

¡ãÆà²w±ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B

¶ÓFãú¤Cã@§e åã

Prostatic Night 3(ProNi3)ÉQÁµÄ

2022NxÉüdz¹Ä¢½¾«Üµ½ìKêYÆ\µÜ·B

eÅ·ÌÅA©ÈÐîð³¹Ä¢½¾«Ü·B

ogÍÌ¢²JÆ¢¤Æ±ëÅ·B

»ÝA¢²Jo

ÌxzºÉ éÆ¢ÁÄàß¾ÅÍ èܹñªA¨¢µ¢XâC é¤XXªÀñŨèÆÄࢢƱëÅ·B

¬Í}gåwt®ÉÊÁĨèܵ½B

»ÌãçtåwÉiwµA²ÆãA¡lJÐa@Åú¤C2NÔÆåAíÈ1NÔðß²³¹Ä¢½¾«Üµ½B

¡NÌ4©ççtåwãw®a@ÅtbV

}ƵĢĨèÜ·B

¬wZ©ç¸ÁÆTbJ[µ©µÄ±È©Á½l¶ÅA¡ÅàTbJ[âtbgTͱ¯Ä¢Ü·ªA»ë»ëVµ¢X|[càâÁÄݽ¢Æ¢¤C¿à èAejXâ

jAÞèiX|[cHjÉàèðoµÄ¢«½¢Æl¦Ä¨èÜ·B

¢²J̵[ÕèÌlq@@@@@@@@@@@@@@@@TbJ[ãÌ©ªÅ·

³ÄAµOÉÈèÜ·ªProstatic Night 3(ProNi3)ÖQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌÅA²ñð³¹Ä¢½¾«½¢Æv¢Ü·B

2023N616úAzetNXÆ¢¤Cl£É éR³µ«zeÉÄsíêܵ½B

TbJ[ÌåæyÅ çêéäæ¶À·ÌàÆA¸h·é±¿çàTbJ[ïà·Î´æ¶ÌuðçØèÉïÍX^[gµÜµ½B

X^[^[Ìδæ¶B

hZ^LZ¡ÃÌÏJÉ¢ÄA²©gÌðjÆÆàɨbµ¢½¾«Üµ½I

æñÒÌOcæ¶ÍçtfBJZ^[ÅÌêÏíÁ½¡Ã@ÈÇÉ¢ÄAæOÒÌÂæ¶ÍÈåwsìa@ÅgpµÄ¢éèpp{bgghinotorihÈÇÌuðµÄ¾³¢Üµ½B

çtåwɢ龯ÅÍmé±ÆªÅ«È¢±ÆΩèÅÆÄà×ÉÈèܵ½B

ïêÉÍOr[pâEGbgX[cÌûà¨èAeíX|[cE©çàuð·«ÉÄ¢éûª¢çÁµáéæ¤Èõiŵ½B

À·Ìºæ¶Aäæ¶Í®¶é±ÆÈisð³êĨèÜ·B

ProNi3ÌùÌ[³ðÀ´¢½µÜ·B

ÈãAæOñProNiÍå·µÅI¹¢½µÜµ½B

uïâð¬ðʶÄáÁ½_©çÌl¦ûðwÑAæ謷·é±ÆªÅ«éÆ´¶Üµ½B

±ê©çÍcÌÝÈ縡ÌÂȪèàåØɵĢ«½¢Æv¢Ü·B

¶ÓFçtåwãw®a@åAíÈ@ì KêY

Urology Today in Chiba2023

2022NxüÇ̺ãÆ\µÜ·B

ͶßܵÄÅ·ÌÅAy©ÈÐĢ½¾«Ü·B

ú¤C©çONÜżËs§ãÃZ^[ÅαµÄ¨èܵ½B

»±ÅçtååAíÈÌæ¶ûƨçtåwåAíÈãÇÉüç¹Ä¢½¾±ÆÉÈèܵ½B

iͤĤ絢LBÆéçµÄ¨èÜ·B

Åß1CÕ®¢µÄ3Cɦܵ½B

Æ¢¤±ÆÅ©ÈÐîÍ»ñÈƱëɵĨ«A¢EêÂ©í¢¢¤¿ÌÉáñ¸ðÐîð³¹Ä¢½¾«Ü·B

·jÍ4Î̫ȱñÅ·B

Gį́Z³ñB

ºÌq2CªÆÌðo^o^ì¯éÌð¢Âà©çÁÄêĢܷB

ÆÉAéÆêÔÉì¯ñÁÄ«ÄSSµÈªçæīܷªAGè·¬éÆ{èÜ·Î

¨Í·Ì±Þ¬¿áñ(1Î)Å·B

N©ç¤¿É½A©í¢¢©í¢¢}`J¿áñÅ·B

êÔl©mèÅî}Ǫ̈¶³ñªéÆBêĵܢܷ(©í¿¡)iÍæıȢcÅ·ªaÌÔ¾¯CèñÁÄéAc¢ÈªçcÆfðg¢ª¯éÒÅ·Î

ÅãªÅßÔüèµ½¤Éñ(5)Å·B

±Þ¬¿áñƯ¶}`JÅZ¢rªÆÄà©í¿¡B

©N«éÆÚÌOÅQÄ¢½èµÜ·BÅßƪ¢Ì©°É¾çµÈQ»×ÁÄ¢é±Æª½¢Vüè¿áñÅ·B

ÈãA¢Eꤢ¤¿ÌÉáñ¸Åµ½Î

LͳĨ«A68úÉOäK[fzeçtÉÄJóêܵ½Urology Today in ChibaÌlqÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

áNçtååAíÈÖÌüÇðl¦Ä¢éw¶Aú¤CãÌæ¶ü¯ÉJõĢé{ïÅ·ªA¡NxàáNæèàXÉå¨ÌüÇó]Ìæ¶ûɲQÁ¢½¾«Üµ½B

ªöOÉÒÌæ¶ûÅLOBe

ªöàeÉÈèÜ·B

O¼Í»ÝVK|[ɯwÌYæ¶ÉuVK|[¯wÉ¢ÄvAD´s§ãÃZ^[äæ¶Éusa@Ŭ·i»·éåAíÈã`10NÌOÕ`vAçt§§²´a@ÌÁêæ¶Éu¨µÁ±ÌÇó©çÝ©élXÈaCvÆ¢¤àeŲu¢½¾«Üµ½B

Yæ¶ÍyXVK|[©çweb©ç²u¢½¾«Üµ½B

ú{ÆÍSÙÈ鶻Ŷ³êÄ¢élÅ·B

½ÐÌæ¶ûÆ[Àµ½¯wlifeðçêÄ¢élŵ½B

ªWebãÅÎb·éâ{æ¶ÆYæ¶

äæ¶Í±ê©çåAíÈãðÚw·æ¶ûÖ²©gÌ10NÔÌOÕð²u¢½¾«Üµ½B

x̲Æ[AÉxñ¾àeÅïê©ç½X΢ªN«Ä¢Üµ½ËB

ªÊ¢©Â´®IȲuðµÄ¾³Á½äæ¶

Áê涩çÍåAíÈÉÅརrAáQÉX|bgðĽ²u𢽾«Üµ½B

ïÌIÉÀáð¥Ü¦½²uÅw¶E¤CãÌæ¶ûàC[WªÂ«â·©Á½ÌÅÍȢŵ天B

ªí©èâ·¢¨bðµÄ¾³Á½Áêæ¶

ã¼íÍÀ·ðsì³öɱßÄ¢½¾«AbãÈåw³öÌغæ¶Éuis«O§Bà@ßNÌ®üÆ¡ãÌW]`åAíÈÌ£ÍÉ¢ÄàêèÜ·`vÆ̱ÆŲu¢½¾«Üµ½B

ÅVÌO§BàÌ¡ÃÉ¢Äͨb¢½¾«ÂlIÉÆÄà×ÉÈèܵ½B

³çÉåÏ°kȱÆÉçtåwåAíÈÌ©UXChÜŲpÓ¢½¾«¨bµÄ¾³¢Üµ½I(ÈñÄÇ¢æ¶ÈÌŵå¤)

¡ñ²QÁ¢½¾¢½üÇðl¦Ä¢éæ¶ûÉàغæ¶ÌÂéÊèçtåwåAíÈÌtNÅí¢í¢Æµ½µÍCð´¶æÁÄ¢½¾¯½çðµ¢Å·ËI

»ñȱñÈÅïͽÌûɲQÁ¢½¾«·µÆÈèܵ½B

Ýȳñ¨Zµ¢Æ±ë«ð^ñÅ¢½¾« èªÆ¤²´¢Üµ½I

¶ÓFãú¤Cã@ºã T÷

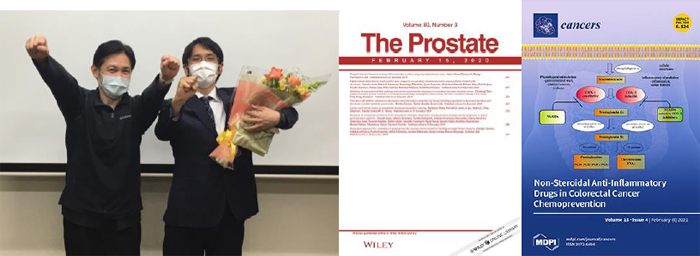

}[VA©çJasmineæ¶@çtåtF[Vbvñ

LÍAȺðNbNµÄ²¾³¢B

³çTCGXvO

2023Nx®|[giêÊöåvOjæ015 iBR[Xj

O§BàÛ¤¯¤ A-CaP(Asisan Prostate Cancer)study ÌAg»

çtåw©çÌñ

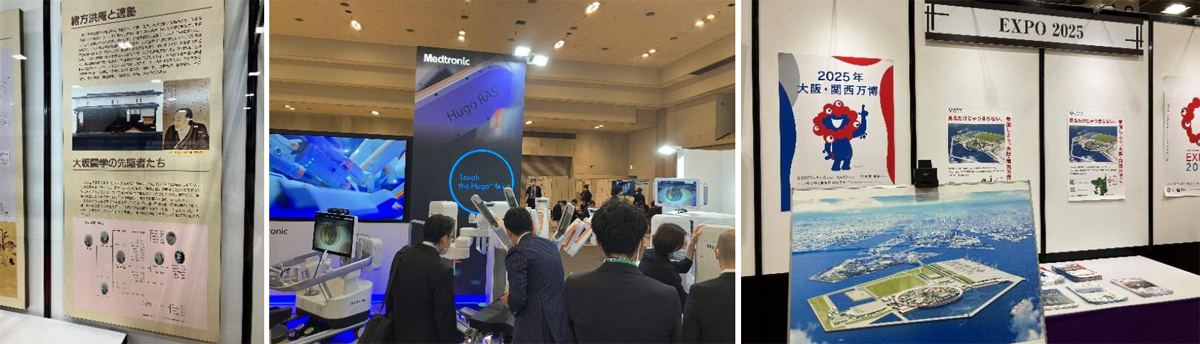

æ110ñ ú{åAíÈwïï

{Nx4æèaw³ºÉÄåw@mÛö1N¶ÆµÄåwa@Åα¨æѤ³¹Ä¢½¾¢Ä¢éδåÆ\µÜ·B

eÅ·ÌÅ©ÈÐî©çüç¹Ä¢½¾«Ü·B

¶Üêàç¿àçt§Å2018NÉåAíÈüÇãàçtåwa@Açt§ªñZ^[Æçtðo½±Æª èܹñŵ½B

»ñȪðNÜÅ2NÔFs{ŤC³¹Ä¢½¾«A{NxæèÄxçtÖ¢ßé`ÅwιĢ½¾¢Ä¨èÜ·B

TbJ[A

jÆw¶ãÍ¢ë¢ëâÁĨèܵ½ªAÅßÍuTEivðnßĢܷB

ÈاÉÍS{ì·òðͶßL¼È·òâTEiª½³ñ èA·Á©èÍÜÁĵܢܵ½B

¡NÍA¢¿TEi[ƵÄTEi̹nuµ«¶vÉà¨àޫܵ½B

Ri´õÇÆÌü«¢ûàXÉÏJµÄ¨èA¡ñÌåAíÈwïÅÍ\ÒÌ»nQÁÅÌ\ªK{ÆÈÁ½wïÆÈèܵ½B

OEA϶ïFs{a@Å̤CÊð\·é@ï𢽾«Üµ½ÌÅñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

æ110ñÌú{åAíÈwïïÍ_ËRxVZ^[Åsíêܵ½B

ÄóñÌCuïêÌßÅ è°ëµ¢UfÉ©çêܵ½ªAwïåï·ÌìXºæ¶ðfƵ½½ÌplÌU±à èÀ¢ÈïêɽÇè¯ܵ½B

ïêàÍÄÃÌRT[gïêÉÔá¦ÄüÁĵÜÁ½©Æv¤ÙÇÌMCÉïÜêĨèܵ½B

¦«Ê^ÍÄÃRT[gïêßÌóµÅ·B

¢Á»Ì±ÆÄÃRT[gïêÉðïµæ¤©Æàv¢Üµ½ªAåAíÈwïïêàÌû^Áæ¶ÌÁÝR[i[iåãåÌOgÅ éKmªñÌwÒj̽µÈßà ÁÄ©SðÆèàǹܵ½B

éÆu[XÅÍAåãEÖ¼EXPO2025ÌÐîâY{bgxuÌHINOTORĮo}¦à èܵ½B

ʸÉHINOTORIV~

[VÌðÂðs¢Üµ½ªA·ÅÉO\ñâI¹µÄµÜÁĨèA@BÉGêé±Æ·çūܹñŵ½B

HINOTORIÍXÉVFAðÐë°é`Åk¢åwA¹æåwÅÒ³êÄ¢éÆ̱ÆÅ·B

¡NàwïÉĽÌè\ª èܵ½ªAÈñÆçtå©çjãÆÈéïÜ_uóÜŵ½II

¨ßÅƤ²´¢Ü·IIçtååAíĘ̀¢ÍÆÇÜé±ÆðµèܹñII

¦\ÒÈãÉÀgÌÎÝðݹľ³éËç²æ¶iÊ^оèjÆ©ªiÊ^ݬj

»ñȱñÈų©gÌ\à¨íèð}¦Üµ½B

ãiÌImÈRgà è|X^[ïêà·èãªèðݹĢܵ½B

ea@ÌÕ°IÈïèÉηéHv_ª·¯ÄñíÉ»¡[¢|X^[\ª½ èܵ½B

©gÌ\Éཿ⢽¾«A¡ãÌÛè_âËç²æ¶©çÌhèࢽ¾±ÆªÅ«Üµ½B

wïÌIíèÍßÌLn·òɨ׵ܵ½BVCÉàß®ÜêAC¿Ì¢¢IVCð¡í¤±ÆªÅ«Üµ½B

¨«ÜèÌTEiãÌIVCÅÌOÍiÊŵ½B

ÜèÌ ÁÆ¢¤ÔÌwïÅrCð¸ÁÄ¢½ÌÅÍÈ¢©Æv¤ÙÇŵ½ªAwï¨æÑ·òÅÌMdÈåAíȯuÌM¢êèà¥Ü¦A¡ãÌÕ°¨æѤɢ©¹éñíÉwÑÌ éêŵ½B

¡ãàDGÈæyûðÚwµ³çÈéãÃÌWÉÞ¯¸iµÄQè½¢Æv¢Ü·B

¶ÓFçtåwãw®a@@δ å

2023/3/10-13 EAU2023Milan, Italy

±ñÉ¿ÍAéåw¿ÎãÃZ^[ÌáäÅ·B

¡ñÍ3ÉC^AE~mÅJóêܵ½¢BåAíÈwï(EAU)ÉQÁµÄQèܵ½ÌŲñ³¹Ä¸«Ü·B

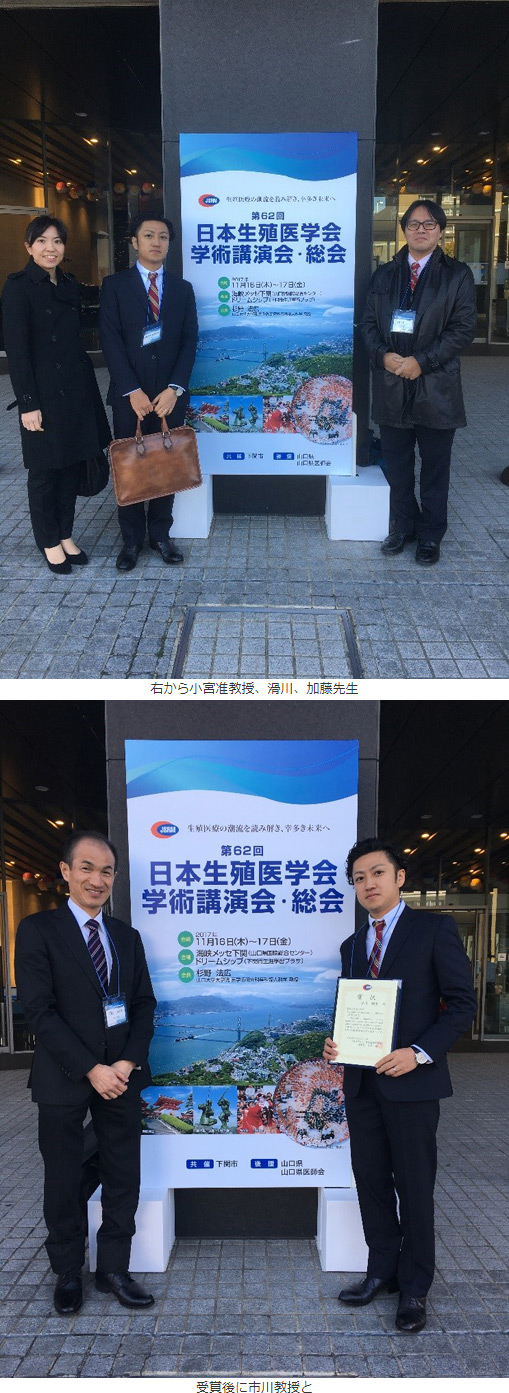

obNio[Éà èÜ·ªAEAUÅ\·éÌÍ2015NÌ}h[hÈÉÈèÜ·B

»ÌÛÍâ{æ¶Æs«AO§Bà³ÒÌtestosteroneÚÉÖ·é\ðµÜµ½ªAÈñÆ¡ñàâ{æ¶ÆÆàÉsÁÄQèܵ½B

2015NMadridÅÌÊ^

¡ñMilanÅÌÊ^@8NoÁÄAñlÆàÏíÁ½Åµå¤©H

Hcó`©çòs@ÅoµA15Ô©¯Ä~mɽÇè

«Üµ½ªA

ÉÍæJ¢Þŵ½B

½¾AêÂ~íê½ÌÍ~mÅÍXMÔ²ªÙÆñÇÁĢȩÁ½Æ¢¤±Æŵ½B

¿å¤ÇÐÇ¢Ô²ÇÅ_@E_᪩¹È©Á½ÍåÊÌ|PbgeBbV

ð¢ñÅ¢Á½ÌÅ·ªAÙÆñÇoÔÍÈÆÄà©èܵ½(Î)

ܽRiÉ¢ÄàAC^AÅÍ}XNðµÄ¢élÍÅAó`ÅÌ`FbNàÙÆñÇ èܹñŵ½B

ÀÛÌ´õÒÈÇÍí©èܹñªAú{ÆÍÎôÌdûªå«ÙÈéÌÍóÛIŵ½B

æJ¢ÞÈñl

MilanÌlXÌlq

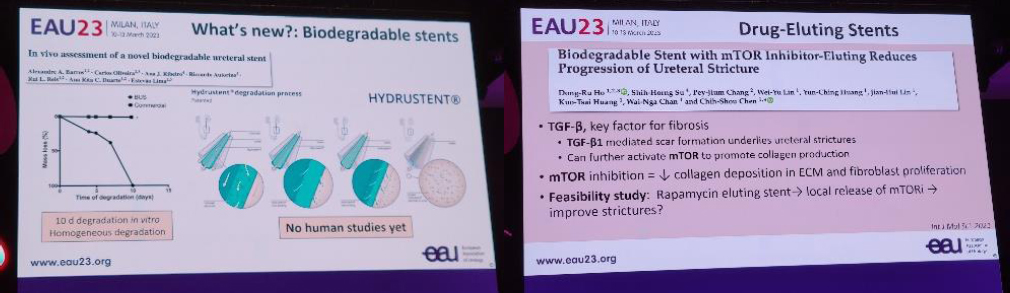

wïêÅÍÅVÌm©É¢Ľbð·±ÆªÅ«Üµ½B

O§BÌsessionÅÍA2021NÉEUÅA2022NÉÍú{ųê½V^{bgxèpVXeÌhugo RAS(Medtronic)Ì\ª½Ýçêܵ½B

ú{àÅÍdaVinci(Intuitive)ªå¬ÅhugoÌbð·@ïÍܾÙÆñÇ èܹñªAEUÌåKÍZ^[ÅÍda VinciÉÁ¦Ähugoð2äÚƵıüµÄ¢é{ݪ½AärÌb෱ƪoܵ½B

ÎjÓÉp¢çêÄ«½z~jEYAG[U[ÆAVKÉJ³ê½cE[U[Ìäràå«ÈgsbNŵ½B

Best of EAU sessionÅÍeÌæÅÅàCpNgðcµ½èÉ¢ÄÌuª èAAPCCC sessionÅÍÅVÌO§BàÉÖ·éRZTXÌbª èA³|IÈîñÊŵ½B

ïêÌlq

̤ÆàÖA·éƱëÅÅàóÛI¾Á½ÌÍAXegÂÇð\h·é½ßÌAÇXegÌi»Ìbŵ½B

\ÊÌ`óðÁêÁH·é±ÆÅÎt

ð\h·éTriaXeg(Boston scientific)É¢ÄÍà³F³êĨèÜ·ªA»ÌÙ©ÉàVRR[eBO·é±ÆÅ×Ût

ð\hµ½ñâAòÜno«XegA¶Ìàªð«XegÈÇÌJÉ¢ķ±Æªoܵ½B

±¤µ½Jóµð·±ÆÅ©ªÌ¤Ìûü«É¢ÄàÄl·é±ÆªoAñíÉÇ¢@ïÆÈèܵ½B

(¶)¶Ìàªð«Xeg ¨Ôð©¯ÄÌàÅzû³êéÌÅ٨ƵÄcçÈ¢I

(E)òÜno«Xeg

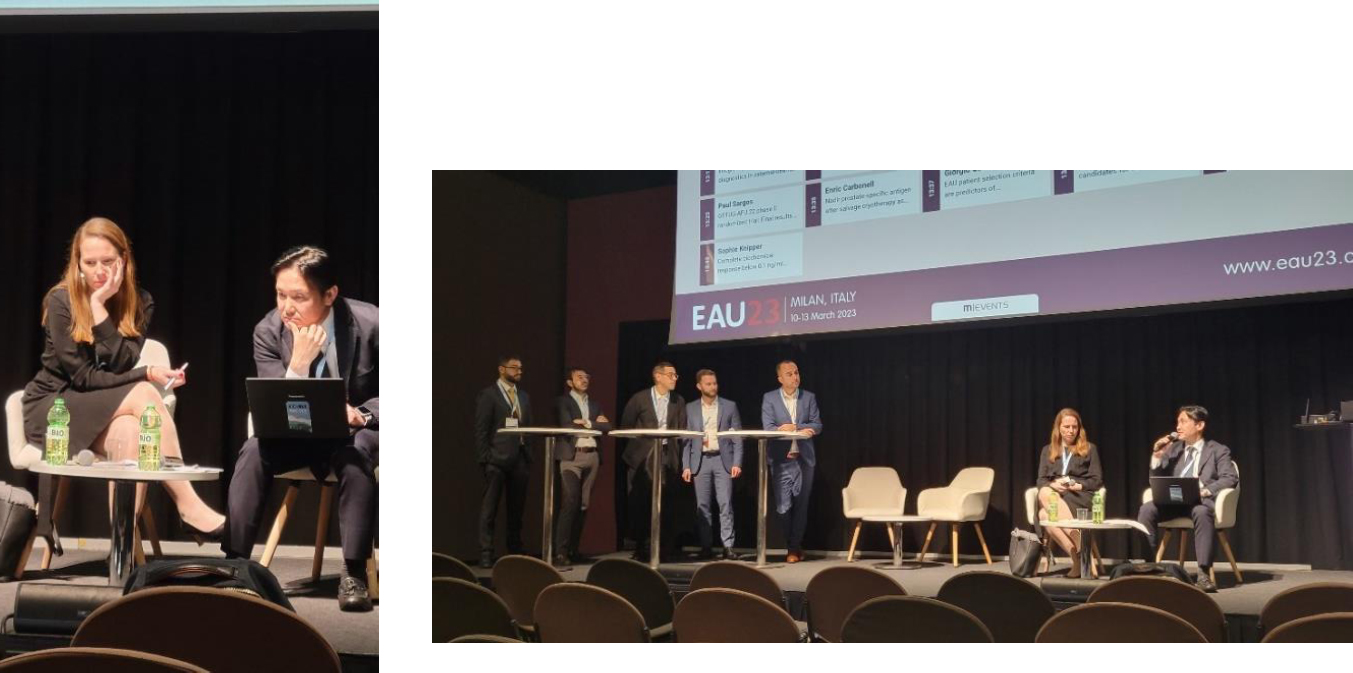

2úÚÉÍÌVX`ÎÉÖ·é\ª èܵ½ªAå«Èïê¾Á½ÌÅåªÙ£µÜµ½B

¿^ÌÓ}ªÝØê¸AܾܾpêÅÌc_ÉÛèª éÆ´¶Üµ½B

â{æ¶ÍÊZbVÅÀ·ð±ßÄçÁµá¢Üµ½ªA¬¨Èpêͳé±ÆȪçAïêÌ®OÉèð³¹AûÌæ¶ÆàkÎð·éÈÇ]TÌñµÅµ½B

COÅànè¦é\ÍÆ^̳ð©K¢½¢Æ´¶Üµ½B

(¶)áä\@(E)ÎÌîb¤åÅÍAWAÌ涪½\³êĢܵ½

(¶)À·Ìâ{æ¶Æ_ÌSophie@(E)°X½éiïŵ½

(¶)sì³öÆଷé±Æªo½ÌÅ3shotB

(E)çtåðwÁÄ«½¨ñlMilano Convention Centre

äXªhµ½zeÍ~mÌSnÉ èA©ÌL¼ÈDuomo(å¹°)©çkà10ªöx̣ŵ½B

wïêÜÅ̹ðྯÅàðjIÈ¢¨ª»±©µ±É©çêÄAIVÈCªÉÈèܵ½B

·®ßÉuÅãÌÓ`vÌ´æªüçêÄ¢é±ÆÅL¼ÈT^E}AEfEOcBG³ïà èܵ½µAKAâXJÀÈÇÉàs«A~mÌXÀÝðyµÞ±Æªoܵ½B

DuomoOÅLOBe@â{涪håiÈ(?)NX`ÈÌÅòR̳ïðñèܵ½

KA

ÅãɵԪo½ÌÅA׬ÌtBcFÜÅ«ðLεܵ½B

~mæèàXÉgȬÀݪc³êA|pIȬŵ½B

EtBbcBüpÙÅÍL¼ÈGæàòR©é±Æªoܵ½B

(¶)FbLI´@(E)EtBbcBÌu¹êqÆñVgvu_rfv

à¿ëñVenchiÌWF[gหܵ½B

¡ñC^AÉͲƷsÈ12NÔèÉs«Üµ½ªAÏíçÈ¢ªÆÏíÁ½ªªÍÁ«èµÄ¢Üµ½B

ðjIÈ¢¨âXÀÝA¶»Í¸dµÂÂàALbV

XÏEwifiEðÊÔÌ®õAzeâXgÌ¿ÌüãÈÇÍ°ÅA³|IÉñèâ·¢ssƵÄi»µÄ¢Üµ½B

äXçtå௶æ¤ÉKV[ðçèÂÂA_îÉi»µÄs¯êÎÆ´¶Üµ½B

ܽA¡ñÌEAUÅÍÅVÌm©ÉGêé±ÆÌdv«ðÉ´µÜµ½B

ÁÉV^Ì@íâ¡ÃÉÖµÄÍàÌm©ÅÍǢ¯Ȣªª éÌÅAܽ±Ìæ¤È@ïð¾ÄACOÖwÑÉ¢¯êÎÆl¦Ä¨èÜ·B

ÅãÉA¡ñ̤ÉֵIJw±¾³Á½sì³öEâ{æ¶AîáawÌr´³öðnßÆ·éæ¶ûAT|[gµÄê½Äcdæ¶(»çt§ªñZ^[)A¨xÝðº³Á½éåw¿ÎãÃZ^[ãÇÌÝȳÜÉS©çäçð\µã°½¢Æv¢Ü·B

±ê©çàêwæ£ÁÄ¢«½¢Æv¢Ü·B

¨Ü¯

i»µÄ¢½C^AÅ·ªAEHV

bgÍyµÄ¨èܹñŵ½B

±êÉ¢ÄÍrfª®õµÄ¢é̪wiÆµÄ éæ¤Åµ½B

S{涪gCƵÄgpµ½rf

¶ÓFéåw¿ÎãÃZ^[ ³ / çtåwãw®a@ ÁC³@áä

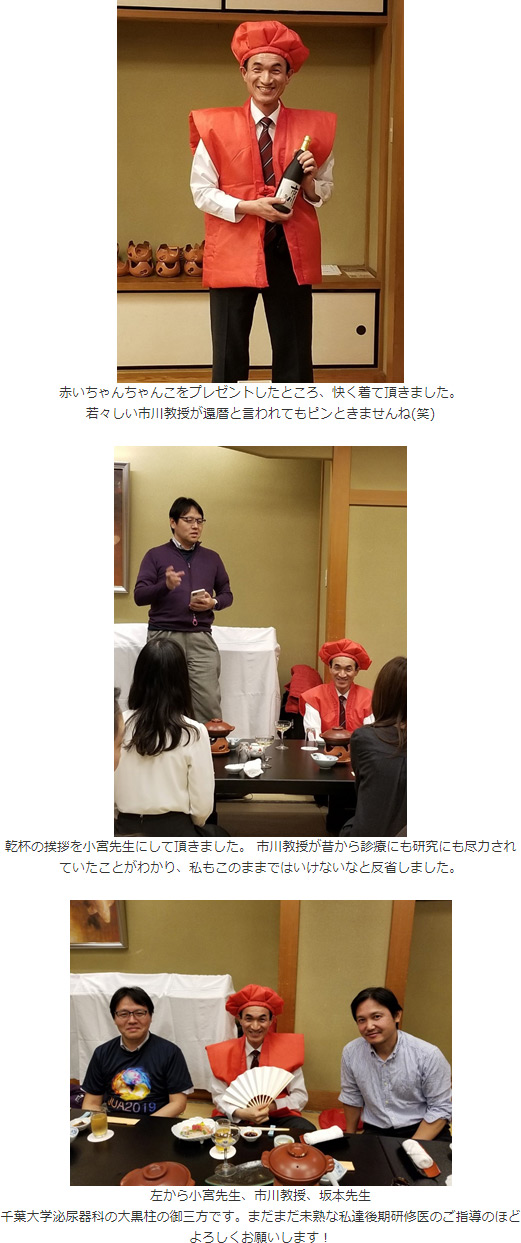

çtåwåAíȯåï

ßܵÄãú¤C1NÚÌäYåÆ\µÜ·B

ÍsüæogÅQnåwð²Æµ½ãA϶ïKuìa@Åú¤CðµÄ¢Üµ½B

{NxæèçtååAíÈÉüǵ»ÝD´a@ÉĤCð³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B

úX©ªÌm¯EZps«ðÉ´µÈªçàæ¶û̲w±ÌºA[Àµ½¤Cðç¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B

ï¡Í£nÅ·B

MuIȤÊÅ}CiXC[Wð½êĵܤ±ÆརŷªAWJ\zEÌ[³ÈÇ\zt@N^[ª½¢±ÆâAXÌh}ð¶Å̴ū鴮ͽ¨Éà㦪½Aï¡ÆµÄyµÜ¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B

(¶)ÆNÃa@åAíÈÌnÓæ¶

Ì1ÔD«ÈnÅ·I

Äcæ¶ÆD´a@åAíÈ·ÌÖcæ¶Æ

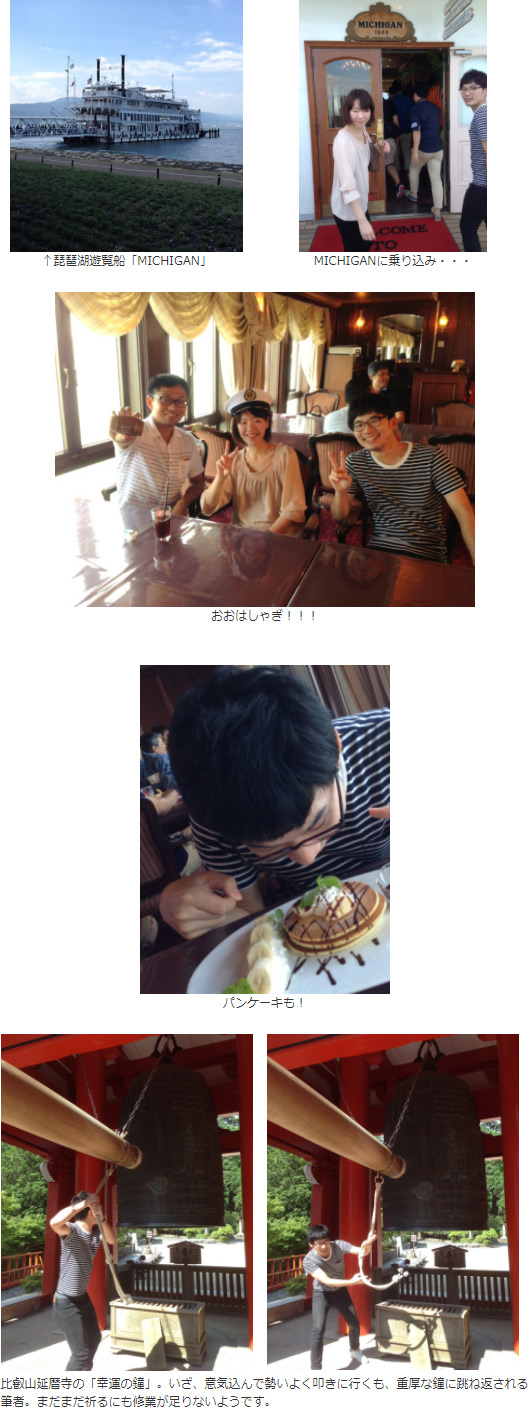

³Ä{èÖÆÚç¹Ä¢½¾«Ü·ªA10NÉ1x̦gPÆ¢íê½2023N128úÉçtwyGz[ÉÄçtåwåAíȯåïªJóêܵ½B

©gÉÆÁÄÍüÇãßÄ̯åïÅ Á½±ÆÆÇá\ðT¦Ä¢½±Æà èåÏÙ£µÈªç»nÖü©ÁĨèܵ½ªAnÜéÆInaâ©ÈµÍCÅisµÄ¢« ÁÆ¢¤ÔÉ©ªÌoÔàIíÁĢܵ½B

Ì\à³Iíèܵ½B(«ªsV«¢c)

¡ñÍ¡Nüǵ½¯úÌ\ཀྵÁ½±Æà èAG³êéªà½åÏhðó¯Üµ½B

ܽæyûÌ\É¢ÄA\àeÍà¿ëṉ̃ÆAXChÌìèûâbÌ\¬ÈÇÉ¢ÄàwԱƪ½åÏ×ÉÈèܵ½B

¯åïwp§ãÜöÜ®

(¶©ç)Väæ¶AÜ\æ¶Aáäæ¶

xXgv[^[ܨßÅƤ²´¢Ü·B

(¶©ç)Xìæ¶Anæ¶Asì³öAÁêæ¶A·ªæ¶

X[YÈïÌisðx¦Ä¢½¾« èªÆ¤²´¢Üµ½I

WÊ^

ÅãÉNxæèçtåwt®a@ÅåAíÈ2NÚƵĤC³¹Ä¢½¾«Ü·B

ܾܾ×s«ÅçÈ¢±ÆིÀf𨩯µÄµÜ¢Ü·ª¡ãÆà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B

¶ÓFãú¤Cã@ä Yå

æ2ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï

Âta@ŤCÌ|{Æ\µÜ·B

ÂtŤCðJnµÄ©çÔàÈ1NªoƤƵĢܷB

@ÌÁFƵÄHoLEPÌÇá̽³ª°çêAàúXo±ðÏܹĢ½¾¢Ä¨èÜ·B

èpÉñV½È©ª èAñíÉ[Àµ½¤C¶ðÁĨèÜ·B

ƱëÅAFlÍLxcEjð²¶mŵ天B

{ìÎÛÆÈÁÄ¢éEjÆpüLxcðpµ½æègÝÅA¡í¢ÌdzÍÜ_̱ÆAEjªLxcðH×élqªÂ¤¢AÈÉÈéA¸ÁÆ©Ä¢çêéEEEÆèúIÉoYÁÄ¢é ÌEjÅ·B

æoTF¢ç·Æâ

HoLEPÍåÉ[U[ÉæéBîÌ£ÆA[Z[^[ÉæéBîÌ×ØzøÌHöɪ©êĢܷBͶß̤¿ÍAäNã÷ÇðzøµÈ¢æ¤É×SÌÓð¥¢Èªçs¤KvÍ éàÌÌA£ÉεÄ[Z[VÍǤµÄàn¡ÅP²ÈìÆÉ´¶çêĨèܵ½B

µ©µ éúËRCëܵ½BBîª[Z[^[É×Øzø³êÄä³ÜÍAEjªLxcðH×élqÉAÈñ¾©Ä¢éæ¤ÈCª·éEEEB

»ê©ç[Z[Và£Æ¯¶ç¢yµD«ÈàÌÆÈèܵ½B

å«ÈBîÌ[Z[VðI¦½ÌB¬´ÍÐƵ¨Å·B

Âta@Å̤CàcèÐÆƵÆÈèܵ½ªA¡ãà1Â1ÂÌÇáðåØÉãñÅQè½¢¶Å·B

³ÄAxêιȪçA2022N1119úÉsíê½æ2ñú{åAíÈwïçtnûïwpWïÉQÁvµÜµ½ÌÅA²ñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

ïêÍ£bZÛïcê

úÍààN³ñÌCxgÅwüÓÍJtÅØâ©ÈûXÅìêĨèܵ½B

ïêÌlq

êÊèÍ20èÅA½Ì{Ý©çæ¶ûªQÁ³êĨèܵ½B

¼{ÝÌlqâio±Å«È¢æ¤ÈÇáÈÇAåÏ»¡[q®³¹Ä¢½¾«Üµ½B

àÇá\ÅQÁ³¹Ä¢½¾«AåÏMdÈo±ÆÈèܵ½B

ÅãÉú{åwãwåAíÈwnåAíÈwªì@åC³ö@´åæ¶æèOABÉ¢ÄÌÁÊöðèܵ½B

åÏMdÈ\ð èªÆ¤²´¢Üµ½B

¡ãúíÌfÃɶ©¹é椸iµÄQè½¢Æv¢Ü·B

¡ñÌ\É۵ĽåȨÍY¦ð¸«Üµ½æ¶ûÉASæè´ÓµÄ¨èÜ·B

¡ãÆà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨è¢\µã°Ü·B

Èãðà¿ÜµÄæ2ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï̲ñƳ¹Ä¢½¾«Ü·B

¶ÓFãú¤Cã@|{ Wq

æ46ñçtåAíȯåïwpWï

ßܵÄA±ÌxçtåwåAíÈÉüÇ¢½µÜµ½nÇêÆ\µÜ·B

ognÍçt§ØXÃsAåwÍOdåwÅA¬cÔ\a@Eçtåw®a@Åú¤CðC¹µA»ÝÍJCHOVhfBJZ^[ŤCµÄ¨èÜ·B

ï¡ÍjOÆOÅ·B

»ÝÍci[ɬ´ÁÄAjOðµÄ¨èA¡N11ÌØXÃÅJóêéANACn[t}\®Éü¯ÄAg[jOðµÄ¨èÜ·B

êûÅA_yą̂XðJ·×A çÎACÉÈÁ½¨XÉüèAúXTÉεñŨèÜ·B

F³ñɲÐîÅ«é¨Xð©Â©èܵ½çA²ñµ½¢Æv¢Ü·B

Ê^(¶)Íw¨É¨³ñ}\xÌL^Å·BßÌhõÅ·B

Ê^(E)Íü¡µ¢ð´¦ÄAû̪K¹Å½³êéwɨCVÌ}l[YÄ«xÅ·B

Od§ÉKê½ÛÉÍA¥ñêxH×ÄÝľ³¢I

Ou«ª·Èèܵ½ªAÄ^Á·èžÎÞCóÌAsìæ¶AÜ\æ¶Aâ{æ¶ðͶßÆ·éæ¶ûªA±±OäK[fzeçtuV½vÉ«ð^Îêܵ½B

©gÍßÄ̯åïÌQÁÆ¢¤±ÆÅAââÙ£µÈªçAïêÖÆü©¢Üµ½B

µßÉïêÉüéÆA·ÅÉïêÌÅOñÉÍAsìæ¶Aâ{æ¶Ìwª èA»ÌwÍÆÄàå«´¶çêܵ½B

sìæ¶æèAJïÌ«ðèARiECXÌe¿ÅÈ©È©»nÌÝÅÌQÁªïµ¢Añ̯åïÅÍ»nÌÝÅÌJÃðÚwµ½¢Æ̱Æŵ½B

¼_ïõE÷JÜÌóÜ®ÅÍAàÕ¦ãÈåwr@\Z^[åC³öÌR¼FT涪\²³êܵ½B

Ü\æ¶æènCubg`®ÅÌöÜ®B

~ð¾¦ÎX^[EH[YÌæ¤É§ÌIÈC[WðïêÉeÅ«½çÆÜ\æ¶ÍcOªçêĢܵ½B

»µÄ¢æ¢æAVüÇõÌÐîÖB

â{æ¶æèAMNðòεĢ¯Æ¾íêAVüÇõÉíɪèAæèêwÙ£[hËüI

-ÌÆfÆΩÉæé¯úÐî-

ì@kÌ©çzoomÅQÁµÄê½iCXKCB

ä@StÍ̲ª½B©ªÌMOÍÈ°È¢ºB

ºã@åAíÈÌpassionŹOÈ©çåAíÈðu·B

¡´@cute smileÌDµ¢¨Z³ñB

|{@¯ų́o³ñI¶ÝBüp̹©çãw̹ÖB

Vä@ ¾¼Íu çä¤vBAs[|CgÍAºªå«¢AAA¾¯¶áÈ¢ºB

n@jOªï¡ÅA¡Íci[ÌÔüèBH×éªAçËÎB

§e@±ÌxAêÌppÉBuWÜźw̤ð©ÔB

Rº@QN«ª¾ÓB¢ÂÅàÎçSJB

ª@@¯ṳ́³êLÅ èA¢¶çêLÅà éB

r´@«ê¶ÜêÌuâ©boyB¯úÌ[_[I¶ÝB

¯úÅLOBeB

cOȪç¡ñçêÈ©Á½¯ú̪àrVbÆ[B

ÅãÍAl¼ãÈåwãwåAíÈÌOîG¾æ¶æèwisO§BªñÉηéò¨Ã@ÉÖ·éÅßÌbèxÅÁÊuðµÄ¢½¾«Üµ½B

l¼©çICÅÁÊuI

ܾܾAO§BàÌ¡ÃIðÉ¢Äðªïµ¢Æ´¶Üµ½ªA³Ò³ñÌÐïIwiàl¦ÄA¡ÃIðð·é±ÆàåؾÆwÑܵ½B

Oîæ¶Al¼©ç²uµÄ¢½¾« èªÆ¤²´¢Üµ½B

ÅãÍSõÅ[II

ܾܾåAíÈãƵÄçÈ¢±ÆརŷªA`[ŧhÈåAíÈÉÈêéæ¤Éç°iµÄÜ¢èÜ·B

¡ãÆàA²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B

ܾܾ³ª±©ÆvíêÜ·ªA¨ÌÉ\ª¨Cð¯ÄA±ÌÄð¨ß²µ¾³¢B

ñA~̯åïÅF³Üɨï¢Å«é±ÆðyµÝɵĨèÜ·B

¶ÓFãúÕ°¤Cã@n Çê

2022/8/4 Chiba Young Urologist Seminar with University Malaya

¨vµÔèÅ·B4©çéåw¿ÎãÃZ^[ÉCµÄ¨èÜ·áäÅ·B

a@Ì és´sÍΪ½AÆÄàóCªãYíÈynÅ·B

³öÌ[Jæ¶Ì¨U¢ð«Á©¯ÉStð·éæ¤ÉÈèܵ½ªAfGÈStêªßɽ éÌÅ[Àµ½Tðß²¹Ä¨èÜ·B

¶FáäAö£æ¶(¼Ã®så)A[J³öA¡´æ¶(çt)@EFéØêOæ¶(M²q)Æ

¶FáäAö£æ¶(¼Ã®så)A[J³öA¡´æ¶(çt)@EFéØêOæ¶(M²q)Æ

³ÄA¡ñÍ8ÉJóê½æ3ñChiba Young Urologist SeminarÉQÁvµÜµ½ÌÅA²ñð³¹Ä¸«Ü·B

±ÌZ~i[ÍáèåAíÈãðÎÛÉèúIÉJóêÄ¢éÌàÌÅAðNÍ`åwÆR{³¹Ä¸«Üµ½B

Ú×Íäæ¶ÌLð²Qƾ³¢B(æ2ñ@Chiba Young Urologist Seminar@2021/10/7¬ze~}[)

¡ñÍ}[VAÌ}åwÆÌR{ÅAáN¯lpêÅÌÛZbVŵ½B

¡ñÌvO

NAv[Æq¢ÅÌweb~[eBOŵ½@SÂRrÌâ{æ¶Eºæ¶

¶Fâ{æ¶ÆeðÌ[¢Dr. Ong@@EFbãåÌOØæ¶Éà²QÁ¸«Üµ½

Dr. SaadâDr. Ong̨bÌÅóÛI¾Á½ÌªA}[VAàÅÌ[LOO[v̨bŵ½B

²©gÌNjbN©çåwa@E¤{ÝƧÉAgµÄÓ©ð·ðs¢ÈªçA½EíÅÌJt@XàåóêĨèA{[_[XÈ®©ç}[VAÌãÃðx¦Ä¢élqªí©èܵ½B

}[VAàÅÌ[LOO[vÌlq

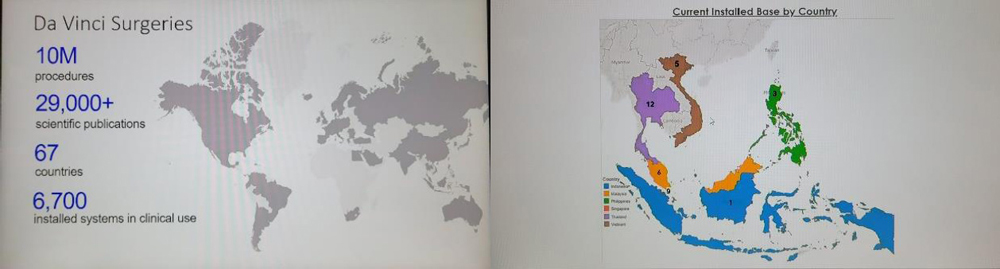

ܽAda VincįbàÕŵ½B

da VinciVXeÉæéèpÍ¢E67©Ì6700{ÝÅA±êÜÅÉ1000síêÄ¢éªA}[VAÉÍܾP䵩±ü³êĢȢÆ̱Æŵ½B

»Ì½ß{bgèpªó¯çêé³ÒÍÀè³êĨèAzÈãÃïð¥¦é³ÒÌݪDæIÉó¯çêéóµÅ éÆ̱Æŵ½B

à¿ëñJ â o¾ÅÌèpÍsíêĨèAÇáIðð«¿ñÆ·êλêÅàÈñÆ©ÈÁÄ¢éÆ̨bŵ½B

¶F¢EIÈdaVincièpE±üÈÇ@EFìAWAɨ¯édaVinci±ü

UèÔÁÄÝéÆAú{Åà10NOÜÅͽèOÉJ â o¾ÅÌO§BSEªsíêĢܵ½B

µ©µA ÁÆ¢¤ÔɽÌda Vinciª±ü³êA¢ÂÌÔÉ©{bgèpªj

[X^_[hÆÈÁīĨèÜ·B

}[VAÌlû3200lÅda VinciPäÉεÄAú{Í12000lÅ450äAçt§630lÅà15äÙÇ èA¢©É}¬ÉZ§µÄ«Ä¢é©ªí©èÜ·B

à¿ëñAèp̸xðßéf°çµ¢@BÅÍ éÌÅ·ªA1ä2~ANÔÛïª2000`3000~©©èAú{ÌãÃoÏð¥Ü¦ÄFXÆl¦³¹çêܵ½B

±üµ½daVinciðǤp·éÌ©ASÌƵÄdaVinci̪zðǤRg[·éÌ©AlXÈÛèª éæ¤Évíêܵ½B

ã¼Í}åwÌæ¶ûÆO§BàÌgvbgÃ@(zÃ@+VKzò+»wÃ@)É¢ÄfBXJbVðµ½ÌÅ·ªAXs[h´Ìá¢É³|³êܵ½B

l¦½±Æð®µÄ¦ÀÉpêÅM·éÍA\»Í̳ÉÁ©³êܵ½B

ðÜßå½Ìú{lÍAú{êÅvlðµÄp¶ð\¬µÄ©çb·½ßÉuͪoܹñªA}[VAÌæ¶ûÍbµÈªç»ÌêÅb·àeð\¬Å«Ä¢é(pêÅvlÅ«Ä¢é)æ¤È´¶ª èܵ½B

¯¶AWAÅ·ªAi©çÌpêÖÌæègÝûâpê³çÉà·ª éÌ©àµêܹñB

ܽAäX໤È̾Æv¢Ü·ªAAWAÁLÌæaèà èA»¤¢Á½pêð·«æéÍÉàÛèð´¶Üµ½B

fBXJbVÌlq

¡ñÍvXÌpêÅÌfBXJbVÆÈèܵ½B

RiÐà ÁÄÛwïÌQÁªïµÈèACO©ç̳ҳñà¸éÅApêðg¤@ïªIɸÁÄ¢é±ÆðÀ´µÜµ½B

»ë»ëCOo£àÂ\ÉÈÁÄ«»¤ÈÌÅAܽpêÅÌ\ªÅ«éæ¤webpïbÉʤ±Æð§©ÉӵĨèÜ·B

AWuHDMMHÀÁÄ¢éÌÅÇȽ©¨©ßª êγ¦Ä¾³¢B

ÅãÉA±Ìæ¤ÈMdÈ@ïð^¦Ä¾³Á½â{æ¶Éúäç\µã°Ü·B èªÆ¤²´¢Üµ½B

»nQÁÒÌWÊ^@jVrÈlª¢Ü·

¶ÓFéåw¿ÎãÃZ^[@³@áä

æ1ñ@ú{åAíÈwïçtnûïwpWï

ÝȳÜͶßܵÄI

åAíÈüÇ1NÚÌVäT¾YÆ\µÜ·B

»ÝD´s§ãÃZ^[ŤCð³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B

æúJóêܵ½æ1ñú{åAíÈwïçtnûïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

¡ñàèð峹Ģ½¾¢½Æ±ëAæêÒÆ¢¤åðð¹©èܵ½B

ͶßÄÌnûïÅEà¶àª©çÈ©Á½ÌÅAi©ç²w±µÄ¾³ÁÄ¢éäæ¶Ék¢½µÜµ½Æ±ëAnû覆èãªéæ¤ÈXChðAÆÌAhoCX𢽾«Üµ½B

úíÌƱÌTçAXChì¬Éæè|©èܵ½B

¢ÂਢbÉÈÁÄ¢éD´s§ãÃZ^[åAíÈÌæ¶ûÆiEj

·Å 鲡æ¶Ìa¶úð¨j¢µÜµ½

»¤±¤·é¤¿Éæêñçtnûïúð}¦Üµ½B

ïêÍ£bZÛïcêŵ½B

ÛW¦êÅACxgà¯JóêÄ¢ÄAïêüÓÍX[cpÌlÅìꩦÁĢܵ½B

SõçtnûïQÁÒ¾Æv¢ñÅ¢½ÌÅCâµ»¤ÉÈèܵ½B

ïêÍ£bZÛïcêÅ·

æ23ñú{³í³

ªÇwïà¯JóêĢܵ½

sìæ¶æèJïÌ«ð¸«Üµ½@NN

ÁÆ¢¤ÔÉÌ\ÌԪĵܢܵ½

çtnûïÌãJ@æ뵨袵ܷI@Æ¢¤±ÆÅ\ͳI¹µÜµ½

êÊèÌåÍ22èAÉàÌÚèܵ½@¿âàòÑð¢å·µÅµ½

¯úÌr´æ¶às¢¿â𰩯Ģܵ½

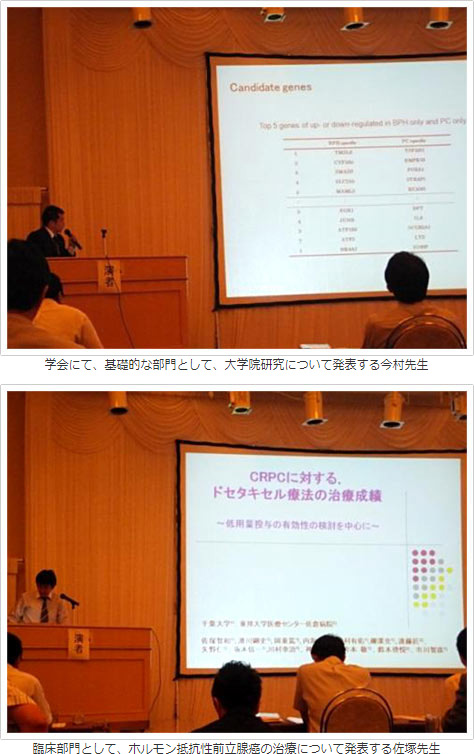

¡ñAçtåa@âçtåÖAÌsa@ðͶßAbïãÈåwt®a@AMåwãÃZ^[²qa@AV°åwt®YÀa@Aú{ãÈåwçtka@AÛãÃåw¬ca@AqãÈåw®ªçããÃZ^[Aéåw¿ÎãÃZ^[ÈÇñíɽÌ{Ý©çQÁµÄ¢½¾«Üµ½B

åwÌ_ªð´¦AgOne TeamhÅ é±ÆðÀ´·é±ÆªÅ«Üµ½B

ܽåwãw åAíÈw³º ³ö vÄ tì 涩çÍCRPCÌ¡ÃíªÉ¢ÄÁÊöðµÄ¢½¾«Üµ½B

åÏMdÈ\ð èªÆ¤²´¢Üµ½B

ÅãÉWÊ^

[IÌ|[YÅ·ËI

¡ºæ¶ðͶßƵÄ^cðµÄ¾³Á½çtåÌæ¶û@{ɨæêlŵ½I

èªÆ¤²´¢Üµ½I

ÈãÅæêñçtnûï̲ñƳ¹Ä¢½¾«Ü·B

½³ñÌ\ð·±ÆªÅ«ÄAåÏMdÈo±ªÅ«Üµ½B

ßÄÌnûïÅ èËf¢ÌA±Åµ½ªAi¨¢bÉÈÁÄ¢éD´s§ãÃZ^[Ìæ¶ûAçtåa@Ìæ¶ûÉà²Í¢½¾«©gà³É\ðI¦é±ÆªÅ«Üµ½B

èªÆ¤²´¢Üµ½B

±Ìo±ð¤C¶âúífÃÉඩ·±ÆªÅ«éæ¤æ£ÁÄÜ¢èÜ·B

¡ãÆà²w±ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B

¶ÓFãú¤Cã@Vä T¾Y

Urology Today in Chiba 2022

FlAßܵÄI2022NxüÇÅçtåwãw®a@α̪´iÆ\µÜ·B

ܸÍy©ÈÐîð³¹Ä¢½¾«Ü·B

ogåwÍmåwÅ·B

ÜíèÉÍìƨÆRµ© èܹñI

åwÜÅ̹ÌèÍáiãÌáÌòj¾ç¯ÈÌÅAûÌÉáªüèȪçàÈñÆ©ÊwµÄ¢Üµ½B

»êÅà¨ðâhgͨ¢µA¡v¦ÎZßÎs¾Á½ÈÆv¢Ü·B

¶ÍmÅC`IV̨Xu¸vÌ̽½«Å·B

EÍÆÌÚÌOÌiÅ·B

²ÆãͳiHjçtÉAèAú¤CÍ϶ïKuìa@ÉsÁĨèܵ½B

¶©ç϶ïKuìa@ÌR£æ¶A¯úÅ»ÝD´a@Ìäæ¶AÅ·B

»ÌãçtåwåAíÈÉüǵAçtåwÅåÏ[Àµ½¤Cðç¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B

³Ä©ÈÐÈèܵ½ªA¡ñÍUrology Today in Chiba 2022ÉQÁ³¹Ä¢½¾¢½ÌÅ»Ìlqð²ñ¢½µÜ·I

Urology Today in ChibaÍçtåwåAíÈÉ»¡Ì éw¶³ñâüÇðl¦Ä¢éú¤CãðÎÛÉNsíêÄ¢ésÅ·B

ðNÍRiÌe¿ÅWebJÃŵ½ªA¡NÍïêQÁÆZoomQÁÌnCubg`®Åµ½B

ïêÍI[NçtzeED´ãÃZ^[E¡lJÐa@Ì3 èA»nQÁÍv53¼AICQÁÍ33¼ÅAãw¶6¼Æú¤Cã10¼ªQÁµÜµ½B

O¼ÍRcN²æ¶A²¡L¾æ¶A|àMPæ¶Ì²uÅAçtåwåAíÈÉ¢Ļê¼êñíÉj[NÈÏ_©ç²ÐîµÄ¾³¢Üµ½B

ïê̵ÍCÍÆÄà·©Aw¶³ñâú¤CãÍçtåwåAíÈ̵ÍCð´¶æê½ÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·I

Rcæ¶Ì²uÉÍÔÉí¸AcOȪçq©·é±ÆÍūܹñŵ½ªA{Xg¯wÌlqÉ¢IJñµÄ¾³Á½»¤Å·I

À·Ìâ{æ¶@@@@@@@@@@@@@@ïê̵ÍC

²¡æ¶Ì²uu¡ª{IAHãçàfÃup to datevÅ·B

è¼ÊèA²¡æ¶Ì²uÉÍu{vªlÜÁĢܵ½B

{Ìδâ{ÌåAíÈͱê©çà·èãªÁÄ¢«»¤Å·ËI

|àæ¶Ì²uÅ·B

¿[ÎñªäNã÷ÆO§BÌ`ÉÄ¢éÆ¢¤aV·¬éØèû©çu¿[Îñ in ¿[ÎñvÆ¢¤¼¾ðìèAïêÍå·èãªèŵ½I

ã¼Ísì³öÉÀ·ªÏíèAàòãÈåwåAíÈwy³öÌäû¾Yæ¶Ì²uŵ½B

O§Bà¡ÃÌIðÍlXÅ·ªA³Ò³ñÌó]Éí¹Ä_îÉεĢKvª é±ÆðwÑܵ½B

©ªÍ¡Nxã¼úÅA`[É®³¹Ä¢½¾¢Ä¢é½ßAO§BàÉÍܾ ÜèGêĨèܹñªAB`[ÅÌfÃàyµÝÉ´¶Üµ½B

ÅãÉI[NçtzeïêÌSõÅÊ^ðBÁÄðUÆÈèܵ½B

QÁµ½ú¤CãÌÉÍA¤CããÌãyâZ̯¶âOÎæÌãyÈÇÌmè¢à½ANÇñÈãyªüǵÄéÌ©úÒ·éƯÉA±ÌlÉ¢Ģ«½¢Ævíêéæ¤ÈæyÉÈé½ßÉ¡ãà¸iµÄ¢«½¢Æ´¶Üµ½B

·XƸ碽µÜµ½B

çtåwÅ«nßÄ4©ªoƤƵĨèAܾܾª©çÈ¢±Æ¾ç¯Å·ªAúX¬·ðÀ´µÄ¨èÜ·B

ããÌæ¶ûÉÍ¢ÂàJȲw±ð¢½¾¢Ä¨èA{É´Óµ© èܹñI

2NÚÌæyûÉàåϯçêĨèÜ·B

¡ãÆà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·I

¶ÓFãú¤Cã@ª ´i

New Generations Prostatic Night vol.2@¬ze~}[

F³ñ±ñÉ¿ÍIåw@mÛö3NÌâV¡S½Æ\µÜ·B

µ¸ÂÄÌCzªßâī½¡ú±Ì Å·ªAFl¢©ª¨ß²µÅµå¤©BSIÉRñÚÌN`ÚíàLªèA±Ì·¢V^RiECX´õÇÆÌí¢Éàó]Ìõª©¦Ä«½ÅAµ¸ÂÅÍ èÜ·ªÎÊÅÌ×ïÈÇÉàQÁÅ«éæ¤ÉÈèAåÏðµvÁĨèÜ·B

³Ä±ÌxAáèåAíÈãðÎÛƵ½O§Bà¡ÃÉÖ·é¤ïuNew Generations Prostatic Night vol.2viÊÌFviCjÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·B¤ïÍïêQÁÆzoomÉæéICQÁÌnCubh`®ÅJóêܵ½BúÍçtåwÉÁ¦AD´s§ãÃZ^[Açt§ªñZ^[AbïãÈåwa@Aú{ãÈåwçtka@ÈǽÌåAíÈÌæ¶ûªQÁ³êÈc_ªsíêܵ½B

úÌuïXPW

[

uL^æèL¯ÉcéïvðRZvgÉAÀ·Ìçtåw|àæ¶ÉæéïêSÌÌSðhÍÝÉ·éj[NÈopeningɱ«Ae{ÝÌO§Bà¡Ãɨ¯é»wÃ@Ìgp@É¢Ä\ª èܵ½B¯¶RªñÜÅàe{ÝÉæèü@AOÆ^û@ªÙÈéÀÛðmé±ÆªÅ«åÏ×ÉÈèܵ½B

À·Ì|àæ¶@@@@@@@@@@@@@@@@@@úÌïê̵ÍC

çt§ªñZ^[αůåÌäãæ¶F¤¢ÌÊ^ƤɻwÃ@ÌÀÛð¨bµ³êĢܵ½I

bïãÈåw®a@̬ræ¶Fu©ç¢EÖvM¢X[Kð¨¿Åµ½I

ú{ãÈåwçtka@ÌåÑæ¶F©{ÝX^btðÆ©Ì_ÅÊÐîµÄ¾³¢Üµ½I

»µÄ³çsessionÅÍD´s§ãÃZ^[Ìäæ¶æèuO§BàÌ¡ÃE»wÃ@Ìð`åAíÈãÌg½`vÆ¢¤^CgÅu𢽾«Üµ½B

CÌüÁ½ÅMu³êéäæ¶

uÌ`ªÅÍA¡ðÆ«ßZ¢ãi1990N¼Î©ç2010Nã¶ÜêÌ¢ãÅîñMEûWð¾ÓƵA±ê©çÐïÌSÆÈÁÄ¢lXjÉÖ·é¨b𢽾«A½¿åAíÈãàãþ¯ÅÍÈAîñÌMâûW\ÍÉà·¯½¶ÝÖÆi»µÄ¢©ÈÄÍÆ¢¤¢g½´ðo¦Üµ½Bã¼ÉÍA³Ü´ÜÈòÜÉæè¡G»µÄ¢éO§Bà¡Ãɨ¯é|CgÉ¢Äu¢½¾«A¾ú©çÌfÃÉÂȪéñíÉLÓ`Ȩbð·±ÆªÅ«Üµ½B

uïãÉSÌÅLOBe@¦BeÈOÍ}XNð

pµÄ¨èÜ·B

¡ñ̤ïðʶÄAçtåwÌÖAa@ÈOÌæ¶ûÆàð¬ð[ßé±ÆªÅ«Üµ½BO§BàðÜßAæèæ¢fÃ̽ßÉÍãÃÒ¯mÌÇDÈÖW«Ìm§ªs¾Æl¦Ü·Bäæ¶ÌuÉà èܵ½ªAæ1ñviCÉQÁ³ê½bïãÈåwa@åAíÈöàVæ¶Ì¨¾tu³Ò³ñðHappyÉIvA±±ÉSĪlÜÁÄ¢éÆ´¶Üµ½B

©gAãwIÈm¯Íà¿ëñsÂÅ·ªAlÆÌqªèðL°AãtƵÄlÔƵÄæèêw¬·Å«é椱ê©çàfÃA¤ÉãñÅ¢«½¢Æv¢Ü·ÌÅAFl±ê©çà²w±²Ú£Ìöæ뵨袢½µÜ·B

åAíÈÉ»¡Ì éw¶³ñâ±ê©çÌiHƵÄl¦Ä¢é¤CãÌF³ñAçtåwåAíÈÌbg[Å éhOne TeamhÆÈèAçtÌãÃAú{ÌãÃðêÉ·èã°Ä¢«Üµå¤I

¶ÓFåw@¶@âV¡ S½

a@·\²ÌóÜñ

çtåwãw®a@a@·\²ÌóÜÉ«Aâ{Mêy³öæèåAíÈÊMÌñeð²E¢½¾«Üµ½ÌÅAMðÆç¹Ä¢½¾«Üµ½B²ËqaÆ\µÜ·B

ÍAitàEäNã÷àÌfÃâ¤ðS³¹Ä¢½¾@諾AúXO[vÌo[ɯÄàç¢ÈªçǤɩâÁĨèÜ·B{bgxèpâ¡G»µÄ¢éSg¡ÃÌe¿à è@ÅÌà¡ÃÌÓ±Íå«ÈÁÄ¢éÆ´¶Ä¢Ü·B³Ò³ñÌÐîɨ«ÜµÄÍÖAa@Óßß×Ìæ¶É±Ìêð¨ØèµÄäç\µã°Ü·BJ èpâ o¾èpÅÍΪﵢêà{bgxèpÅ êÎÎÅ«é±Æà½X èAèpÌNIeB[ªüãµÄ¢é±ÆðÀ´µÄ¨èÜ·BܽX^btÌæ¶ÉàèðʵÄèpÌHöâèZÌÓ`ððµÄàçÁ½Ì¿ÉApÒðÏÉIÉsÁÄàçÁĢܷB

æqÌÊèAÐî³ÒÌÁà ètàEäNã÷àÌ{bgxèpÌ\èÍ5©öxæÜÅÜÁĨèAfÃÈàÌæ¶Éà½åȲS𨩯µÈªçA³Ò³ñÉ¿Ì¢¡ÃðKØÈ^C~OÅñÅ«éæ¤ÉæègñŢܷBèp³ÒÌÁͽ¾èpªåÏÉÈ龯ÅÍÈAüpúÌÇâAð¡ÌãÃÀSÌÓ¯Ìüãðl¶µ½×â©ÈCtH[hRZgªKvÅ·BÐÆÌOÆär·éÆ1Çá ½èɨ¯éÎÔª¦Ä¢Ü·BOfÃɨ¯éX^btêlÌSÍåÌêrð½ÇÁĨèÜ·B»êÉÁ¦COVID19Ìe¿Åü@³Ò§ÀâRiÎô`[ÖÌlõhà èܵ½B

»±ÅsìqF³öɲw±ð¢½¾«ÈªçAVä²V³A²¡L¾³ðͶßçtåw̽ÌX^btÌtH[𢽾«A·ÔÌc_ðdËAäNã÷àÉηé»wÃ@GCÃ@ɨ¯éÝÍÜa@ÆÌaaAgAtàpãÌæoßÏ@ɨ¯é¯åÌNjbNæ¶ûÆÌafAgðJnµÜµ½B½ÌÖAÌæ¶û̲sÍðèJn·é±ÆªÅ«Üµ½B¯åÌæ¶û̲ðÈçÑɲ¦ÍȵÅÍißé±ÆªÅ«È©Á½vWFNgŲ´¢Ü·BSæèäçð\µã°Ü·BK¢Éà±êçÌæègÝð]¿¢½¾«A±Ì½Ñuçtåwãw®a@a@·\²vð2021NÉÝÍÜa@ÆÌAgA2022NÉNjbNÆÌtàpãoßÏ@AgÉ«óܳ¹Ä¢½¾«Üµ½BÊ^ÍVäæ¶A²¡æ¶ÆêÉÜó𢽾¢½ÉBeµ½àÌÉÈèÜ·B2lÌæ¶ÉÍA©gª`[ÌN·ÒÆÈÁ½Æ«©çêÉêyðÆàÉo±µA`[ðOi³¹é½ßɽåÈsÍðµÄ¢½¾«Üµ½B³¼©ÈèæêÄ¢éÆv¢Ü·BúêÉdðµÄ¢é½ßAÊÆü©ÁÄäçð`¦é±Æ͵ÆêL¢Å·ªA±Ìêð¨ØèµÄ´ÓÌÓð¨`¦³¹Ä¢½¾«Ü·Bܽ¡ãàiæ뵨è¢\µã°Ü·B

æè¯ßàÈ¢¶ÍÉÈÁĵܢܵ½ªA¡ñÌóܾ¯ÅÍÈAªâÁÄ¢édÍAüèÉ¢éæ¶É¯Äàç¢Èªç¬è§ÁÄ¢é±Æð±Ì¶Íð쬵Ģé¡àÉ´µÄ¨èÜ·BêlÅAÅ«é±ÆÍ{ɬ³¢±ÆÅ·ªAÌüèÌX^btÆêÅ êΡãà³Ü´ÜÈÛèÉ`WÅ«éÆmMµÄ¢Ü·B¡ãÆàæ뵨è¢\µã°Ü·B

¶©çVäæ¶A²ËA²¡æ¶

¶ÓFut@²Ë qa

åAíÈXNuvæ&tbV }¯×ï

FlͶßܵÄB

ðNxæèüÇ¢½µÜµ½nç²LBÆ\µÜ·B

¢àÌÅåAíÈƵÄαµÄñ1NÔo¿Üµ½ªAßÍí©çÈ¢±Æ¾ç¯Åµ½ªæyûÌw±Ì¨©¯Åµ¸ÂÅ·ª¬·ð´¶çêé[Àµ½1Nðé±ÆªÅ«Üµ½B

LÉ槿ܵÄÌ©ÈÐîð³¹Ä¸«Ü·B

ogåwÍçtåwÅú¤CÍ϶ïKuìa@ÅsÁĢܵ½B

ðNxÍåwa@ÅêUãƵĤC³¹Ä¢½¾«Üµ½B¡NxæèNÃa@ÉαµÄ¨èÜ·B

w¶ãÍd®ì

É®µÄ¨èAâ{æ¶ðnßƵ½½³ñÌæyûªåAíÈÉüǵĢܷB

åAíÈüÇãà`[v[Ìdv«ðÉ´·éúÅAg¤_ªobg©çà®Je[eÉÈÁÄàª{ͯ¶¾ÈÆÉ´µÄ¨èÜ·B

³ÄA¡ñÍåAíÈƵÄXNuð쬵½ÆA3É Á½tbV

}¯×ïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

NÃa@Ìãǧ¿ã°ÌÛÉXNuð쬵½ÆÌîñð¨Éµ½â{æ¶ÌACfAÅn®µ½åAíÈXNuvæÅ·ªAæú[i³êܵ½B

¶)t}âáäæ¶Aâ{æ¶ÆÓ©ðoµÁÄfUCµ½XNu

E)XNuì¬ÇÌáäæ¶Ænç²

»Ýåwa@ÍAÇABÇÅÊêĨèÜ·ªA±ÌXNuð

ÄOne teamƵÄíɦ͵ȪçúXfÃðµÄ¨èÜ·B

XNuÌwÊÍuChiba University Hospital Urology TeamvÆVvÈÌÅA¯åÌæ¶ûÉà

ĸ«â·¢àÌÉÈÁĢܷB

¡N¢ÁÏ¢ÍÇÁàó¯t¯Ä¨èÜ·ÌűÌLð©Äµ½¢ÆvÁ½ûª¢Üµ½çÜŲA¨è¢µÜ·I

åAíÈXNuÅ[Ì|[YðÆéåAíÈê¯

±«ÜµÄæ2ñtbV

}¯×ïÉ¢Äñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

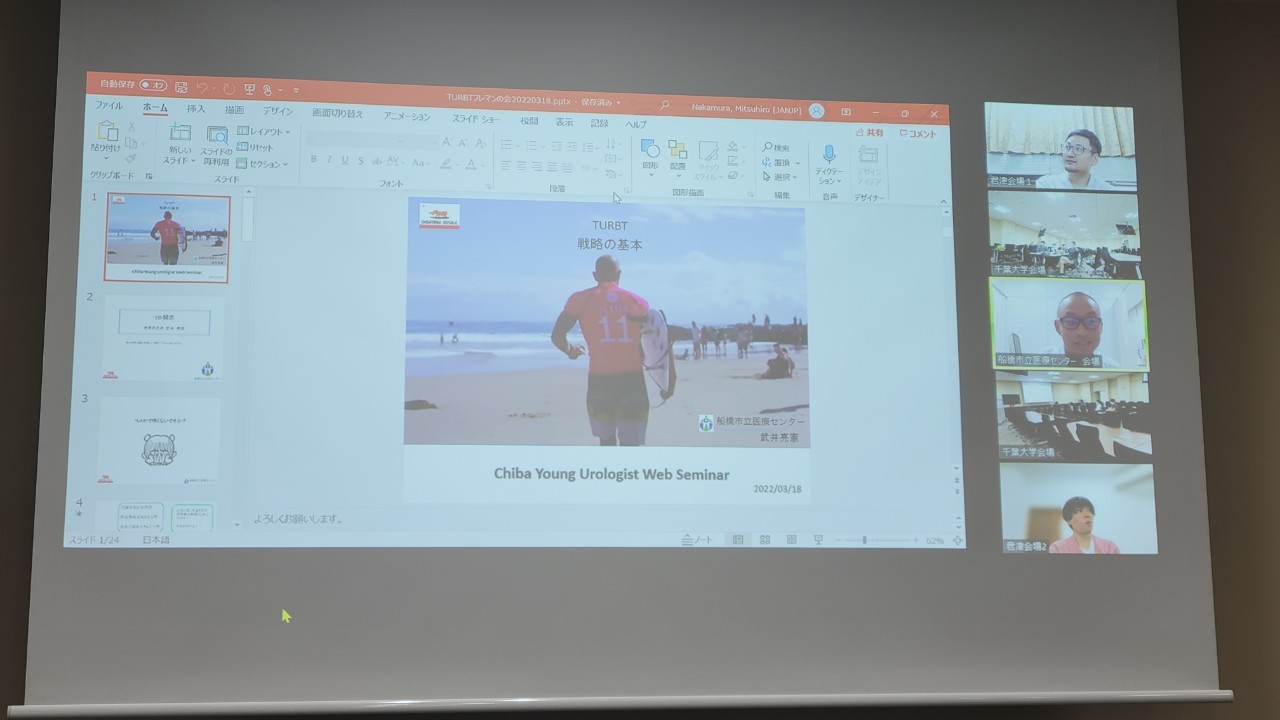

OñÉø«±«çtåwãw®a@ANÃa@AD´ãÃZ^[Ì3a@ðzoomÅq¢Åsíêܵ½B

¡ñÍNÃa@óûæ¶ÉæéHoLEPÌu`AD´ãÃZ^[Ìäæ¶ÉæéTURBTÌu`A»µÄfBXJbVÆ¢¤¬êÅsíêܵ½B

TURÌu`ð·éäæ¶Æäæ¶ÌLwØÉÁóûæ¶A¬Ñæ¶

ea@ÅèpÌÛÉlXÈHvðµÄ¢é±ÆðmêÄåÏLÓ`ÈÔŵ½B

¡ñwñ¾±Æ𩪪··éÛÉæèüêÄÝæ¤Æv¢Üµ½I

çtåïêÌo[ÅWÊ^

±ÌxͱÌæ¤ÈMdÈ@ïð^¦Ä¢½¾«AéæµÄ¾³Á½áäæ¶Aäæ¶Aóûæ¶Éúäç\µã°Ü·B èªÆ¤²´¢Üµ½B

¶ÓFãú¤Cã@nç² LB

HoLEPúg[jOÉ¢Ä

åAíÈ1NÚÌXìÅ·B¡NxÍÂta@ÉαµAåÉHoLEPÉÅ¿Ýܵ½B

üEÍAO§BÌ«ÚÁÄ©Äàæí©çÈ¢µA[U[Æ©ÅÁ½±ÆÈ¢µcÆ¢Á½´¶ÅX^[gµÜµ½B

oIÈîñÍ ÁÄàDZ©çèðt¯Ä梩í©çÈ¢c

\\\»êÍ¿å¤ÇAïðÈÊðáOÉAÇÝðnßéÆ«Ìæ¤Åµ½B

Æ¢¤í¯ÅGzÅ·ªA¡NêNðʵÄwñ¾HoLEPÌúg[jOÉ¢ÄAï¡ÌsAmÅêÂÌÈðæègÞHöÉȼç¦Äêç¹Ä¢½¾«Ü·BiÞèâèj

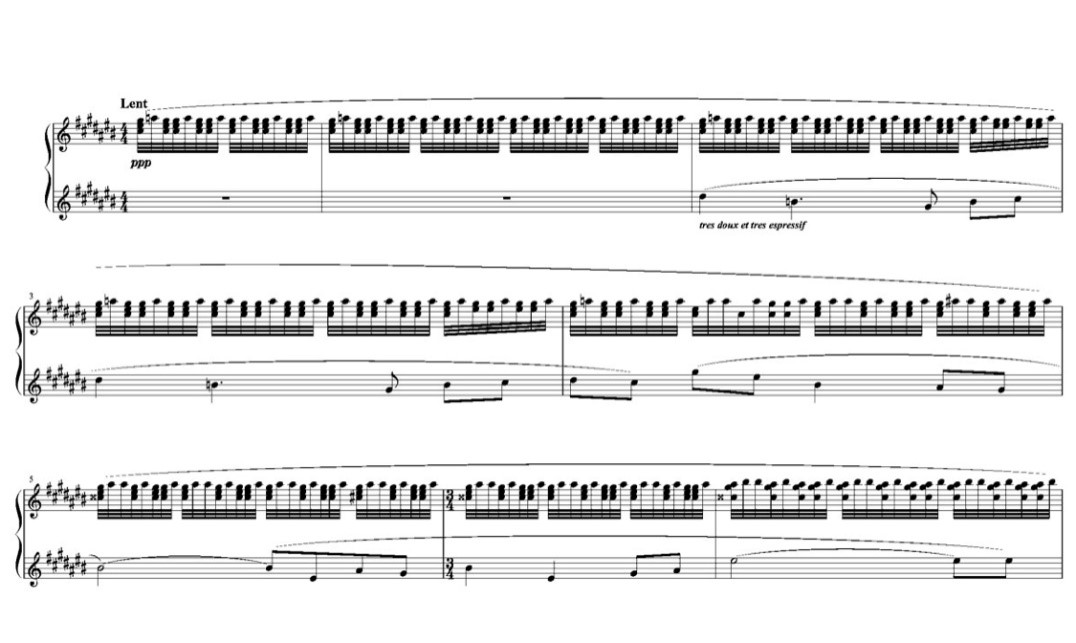

ª[XEFwéÌKXp[xiGaspard de la nuitj

🎼åÏFFÍ¿«ªüµ¨È¶Ýª¢¢È²Å·ªA»ÌÀÔÍßãaºÌãk§Ègí¹Å èAa¹Ì\ªªµÉ(a¹ðÇÞÆ«1¹1¹mFµÈ¯êÎÈçÈ¢)AuÇÝßñÇcvÈìÈÆÌã\iÅ·B

±ÌÈÍe«½¢¯ÇÇÝÅSªÜêÄèªt¯çêĢȢŷB

gthe óÛhhÈAj

CŨµáêÈÈÅ·B

ôܸAVµ¢ÈðͶßéÆ«ÍÇÝÅ·B

ÈÌåܩȬêðêÊèCvbgµÜ·B

½àmçÈ¢óÔÅÇñÅ¢ÌÍÔª©©èÜ·ÌÅܸ͹¹ðTµÄ·« ³èÜ·B

˼ÌÇáÌèpL^âA³çrfIÈÇð© ³èܵ½B

¹ºtÅSÒü¯ÌàeðྵÄêéÌÅAoîñt«Å¬êðo¦éÌÉdóµÜµ½B

ôêÊè¨Åo¦½ ÆÊðÝéÆA©ÈèÈðC[Wµâ·ÈÁĢܷÌÅÇÝðµ¿á¢Ü·B

¨Çݪ¨íÁ½çÆè ¦¸wÉȶÞÜÅe«ÝÜ·B

ËÆè ¦¸êlŮūéæ¤ÉÈéÜÅo±ðÏܹĢ½¾«Ü·B

ôÈð±¤\»µ½¢Æ©Èðoµ½ÈèÜ·B

©ªêlÅÍÀEª éÌÅw±Òɲө𢽾«ÂÂAש¢\»Lâw¦LÉÚðü¯Ä ç½ßÄyðÝÜ·B

©ªÌzÉ¿©¢¹¹ðTµ½èàµÜ·B

ËÈñ©±±¤ÜÈ¢ÈcÆv¤Æ±ëðÈéשª©Â¯Ä(àµÍ©Â¯Ä¢½¾¢Ä)ñÓ¯µ½èA¼Ìæ¶ûÌèpð©wµÄÍVµ¢©ª èAwιĢ½¾«Üµ½B

ÈãA©È豶¯ÄAHvµÄÜ·É©¹Ä¢½¾«Üµ½ª(E_E;)AAA

ÆÉ©±ÌêNÔA½³ñÌo±Ì@ïð¾³èAtÙÈ^â¿âÉÐÆÂÐÆÂJɦľ³èAÈÉæè¢Âਨç©É²w±¾³Á½a@ÌæyûÉεA´ÓÌOÅ¢ÁϢŷB

¡ṈÌo±ÍA©ªªæyãtÉÈÁ½ÛÌãyw±É¶©µAҳū½çÆv¢Ü·B

¡ãÆཱིñ̲w±ð¢½¾¯Ü·ÆK¢Å·B

æ뵨袢½µÜ·B

¶ÓFãú¤Cã@Xì ^ß

2022.2.10@t}ø«p¬

FlͶßܵÄI

2021NxüÇÌc d÷(³Æ«)Æ\µÜ·B

¡NÍú¤C©çø«±«¡lJÐa@ÅZµà[Àµ½¤C¶ðç¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B

¡lJÐa@ͧOÅ£à£êĨèAéõÝÌÈ¢æ¶à½¢çÁµáé±ÆÆv¢Ü·B

äçªic·¦¢é«L©È涪µ¢AúX½Ì³Ò³ñÌfÃɽÁĢܷB

ÁÉt¾³ÉÖµÄÍàÅàLÌ{ÝÆÈÁĨèANÔ60-70áÌtèpð¨±ÈÁĨèÜ·B

ܽA@åAíÈÌÁ¥ÆµÄÛO®ÍO¹Ü¹ñI

jOâ

jAØgÈÇ^®s«ÅYÜêéûÉÍsb^Ì«ÅAJid`¾Á½là±Ì3NÔÅtÙȪçj°éæ¤ÉÈèܵ½B

lƯ¶

jªêèÈûÍ¥ñ{èR[`Ìw±ð¢ÅÝÄÍ¢©ªÅµå¤©I

³ÄA©g̲Ðîªxêܵ½B

kC¹¶ÜêkC¹ç¿¶Ìu¹YqvÅ·I

ÀÆÍ_ÆÅÌÑÌÑçÄÄàç¢Üµ½B

(ÌÑÌÑçÄçê·¬½©àµêܹñªAA)

ÄÌØÌÔ¨

~̨

ÍZ©çåwÜÅd®ejXðµÄ¢Üµ½B

EejXª êÎ¥ñQÁ³¹Ä¸«½¢Å·I

(jOAØgÉàt«ÁÄ¢½¾¯éûAåååWÅ·)

³ÄAµOÀª·ø«Üµ½ª{èÌt}ø«p¬Éüç¹Ä¸«Ü·B

WÍ12:30 lÍÎÊÌt}¯úà½AµhLhLµÄ¢Üµ½B

VCÍ ¢ÉÌáŵ½ªxÒÍ1làÈ(H)Jt@X[ÅWÅ·I

WÊ^ (lÍܾµÙ£µÄ¢Üµ½Î)

Ê^èO¶©ç¬Ñæ¶AXìæ¶AcAV[æ¶Aæ¶Aâäæ¶

¶©çªæ¶Ar´æ¶

{{涪SÆÈèø«p¬ðµÄ¸«A±¢Äfusion biopsyÌà¾É¤Âèܵ½B

1ÔÙÇÔð©¯AÆÒÌûÉJÉྵĸ«Üµ½I

4ÜÅYêÈ¢æ¤ÉAAÆÝñÈæ£ÁÄðæÁĢܵ½B

¢â[»êɵÄàÞ¸©µ¢I

ÝñÈ^È᷵ŷI

ÀHûKÉãÞr´æ¶

±ÌãàüêÖíèÝñÈÅûK..ûK..

»ÌãÍ{{æ¶A¡æ¶É@àÄàðµÄàç¢ø«p¬I¹Å·I

¤ÅÍäæ¶A»µÄ¤Cãã̶t̲¡qåæ¶Éà¨ï¢·é±ÆªÅ«Üµ½B

»ÌãÍN̨_ñðÏܵAúÒɹðcçܹȪç¡lÖÆAÒ¢½µÜµ½B

4ͲÀfð¨|¯·é±Æà é©àµêܹñªAµÅàƱɵê`[o[ƵĨðɽÄéæ¤A»µÄåAíÈãƵĬ·Å«éæ¤t}ê¯Íðí¹Äæ£ÁÄQèÜ·I

·©¢²w±ÌÙǽ²æ뵨袢½µÜ·B

¶ÓFãú¤Cã@c d÷

2022.1.29@æ45ñçtåAíȯåïwpï

FlAßܵÄI

üÇ1NÚA»ÝçtãÃZ^[αÌâä½Æ\µÜ·B

LÉ槿ܵĩÈÐĢ½¾«Ü·B

ç¿Íçtåw®ct`wZÉ_bV

ÊwA§§çtZÉ`ÊwƶÌçts¯Å²´¢Ü·B

VåwðoÄA̽çtÌåAíãÃÉv£·×ßÁÄÜ¢èܵ½B

Ísì³öƯ¶oXPbg{[I

ï¡ÍLvÈÇÌAEghAÅ·B

ELvÈÇ èܵ½çºÐü³¹Äº³¢B

VÌ·ªÔÎ@tBi[ÌtFjbNXÍê©Ì¿l èÅ·I

ܽJÃÅ«éúÉÍF³ñàºÐsÁÄÝĺ³¢

VÍÁÊL¼ÈÏõX|bgÍ èܹñªAÄI ú{ðI CNI

[àü¡µ¢¨Xª½A[¤çµ¢Å·B

Ê^Íw¶ãÌoCgæÊïÌ1B

ÀÍVsÉà|W³ñª¢éñÅ·I

VŨÀ~VÑðµ½¢ûÍâäÜÅB

¨Úµ¸çµÜµ½(¨ðÅçªÔÈÁĢ龯ŷAÍ¢)B

Ou«ªåÏ·ÈÁĵܢܵ½ªA±Ìx¯åïÖQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·I

yGz[ÅÌnCubh`®ÌJÃÆÈèܵ½B

ïêͧñð̽ßee[u1ļŵ½ªAïêÉüÁÄ·®R[gðEª´éð¦È¢ÙÇÉMCìêéÈ¢_ªJèL°çêĨèܵ½B

zoomðʵÄSE¢âS¢E©çå¨Ì涪QÁAÈө𷪳êĨèܵ½

Ê^Í¿â·éÌú¤CæED´s§ãÃZ^[Ìt äæ¶

àêåAíÈãƵİXÆfBXJbVÉQÁÅ«é椸iµÜ·

ZbVÅÍtbV

}̯úàå¨\µÄ¨èAea@É¢é¯úÌdÔèª_Ô©¦åÏ`x[VªÜèܵ½B

æyûÌ\ÍAàeͳéȪçXChÌ©â·³â¿^ÖÌÎÈÇQlÉÈé±ÆªòR èܵ½B

åw@Ìæ¶ûÌ\ÍAªNãÉ»Ì|WVÉ¢éÆÍêv¦È¢æ¤ÈnCxÈàÌų|³êܵ½B

àÇáñÅ°kÅͲ´¢Ü·ªAZbVÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B

ÀͯlÌèðwïÅà\³¹Äàç¢Üµ½ªA¡ñ̯åïÌûªÙ£µÜµ½B

\·éâäANxÍOðàÁÆ©Äs¨¤Æ½ÈÌ1

~È\Ì½ß ûÌdðµÄ¾³ÁÄ¢éغæ¶(¶)Anç²æ¶(E)Æ»êðÄ·é¡æ¶()

Nxà¨C¹º³¢I

ïÅÍ÷JÜâ¯åïwp§ãÜAxXgv[^[ÜÈÇÌöÜ®âAäçVüÇõÌÐîÈǪ èܵ½B

ÇÌ\àf°çµ©Á½Å·ªAxXgv[^[ÜÁÊÜ̬Ñæ¶Ì\ÍåAíÈIÈCpNgª èÂlIÉàóÛ[©Á½Å·B

VüÇõÌÐî[r[ÍǤ¾Á½Åµå¤©H

»ÝçtåÉ¢é{{涪YouTuber³ÈªçÌÒWÍÅ10làeÉUçÎÁĢĢé¯úÌ®æðÜÆßÄêܵ½B

Nxà11lüÇÆ̱ÆÅAãy̨¢É¯È¢æ¤æ£èÜ·I

¯åïwp§ãÜðóܳ꽶©ç²¡æ¶Aàâæ¶Acæ¶ÆoN[o[É¢çÁµáéìæ¶(j^[º)

ïêQÁÌtbV

}¯úWÊ^A¼É4¼¢Ü·

ÅãÉWÊ^ÅPáÌ[I