留学だより

千葉大学大学院医学研究院

呼吸器内科学

千葉大学病院

呼吸器内科

留学先 Amsterdam Universiteit Medische Centrum (UMC)

2004年卒の眞田(重城)喬行と申します。私は2014年に千葉大学大学院博士課程を修了後、特任助教として5年千葉大学呼吸器内科でお世話になりました。今回ご縁があり2019年6月よりオランダのアムステルダム医療センター (Amsterdam UMC)での留学をさせていただきました。様々な事情があり40歳の「不惑」で初の海外生活となりましたが、多くの人に支えられ充実した2年間を過ごさせていだだきました。感謝の意味を込めて私がオランダで見てきたことを記させていただきます。

オランダ王国はヨーロッパのほぼ真ん中に存在する日本の九州ほどの大きさの国です。江戸時代の鎖国下では欧米諸国で唯一日本との貿易が許された国でもあり、日本との歴史的なつながりも大変深い国です。アレクサンダー国王を国家元首とする立憲君主制を敷いている点や議会制民主主義、内閣は連立政権を敷いている点など、社会システムの点でも日本との共通点が見られます。

Amsterdamは北ホラント州にあるオランダの首都です。アムステルダム中央駅を中心に運河とレンガ造りの三つ窓の町並みが同心円状に広がっています。花と水、青空に囲まれたとても美しい町です。花市場、オランダ国立美術館、アンネフランクの家、など観光スポットが多く見られるのがAmsterdam市街です。

郊外は緑の多いゆったりした地域で、住宅地や広々としたポルダー、風車なども見ることができます。私が留学したアムステルダム大学医療センターはアムステルダム中心地と郊外の間、近代的な建物が次々に建つエリアにあります。Amsterdam UMCの病院部分に隣接された、研究棟は立方体で中が抜けているというデザインの建物でした。がんセンターなどはヒートマップをイメージしていたりなど、オランダの建物は凝ったデザインの優れたものが多かったです。

私が研究でお世話になったのはAmsterdam UMC Pulmonology のHarm Jan Bogaard教授のラボです。オランダネイティブに加え中国、スペイン、フランスなど様々なバックグラウンドを持ったメンバーの集まりで、それぞれ研究のメインテーマを持ち、問題点が出てくればフラットに意見を出し合ってそれを乗り越えていくというラボでした。

海外留学助成金をいただいており留学期間中に最低限の業績を出さなければならない事情がありました。そこで最初に割り振られたプロジェクトが「ヒトPAH患者およびPAH動物モデルでのTGFβシグナリングの共通点と相違点」というものでした。この論文では必要なデータを得るための実験は得意な人が担当し、論文作成時に一気に組み合わせるという「一夜城」方式で、私が参加する以前のデータから論文のストーリーがある程度出来ている状況でした。私が担当したWestern blotでは複数回の実験で結果は一貫していたものの、結果がストーリーと矛盾し、一同が頭を抱えるという状況に。最終的にはその矛盾こそがnew findingなのだという点で意見がまとまり、お陰様で留学中にpublishすることができました (Sanada TJ, et al.Cells.2021;10:84). Bogaard教授、Leiden大学のGoumans教授による徹底した「投稿前査読」を通し、とても綺麗とはいえない結果を、論理的な飛躍を埋めて説得力のある論文を仕上げていく過程は大変エキサイティングでした。

一つ目の研究にめどがつき、次は自分で考えるようにとBogaard教授から言われて作ったプロジェクトが、「慢性血栓塞栓性肺高血圧症の内皮細胞由来の凝固機序に肺血管拡張薬が与える影響」です。内皮細胞における凝固機序に与える影響を明らかにしたいということを恐る恐るBogaard教授にプレゼンしたところ、「Taka、いいじゃない!これやってみようよ!」と言ってくれたことがとても嬉しかったのを覚えています。しかし進捗は順調とはいえず、1年経ってもnew findingといえるデータが全く得られず、留学期間が残り半年というタイミングを迎えました。Bogaard教授に「このプロジェクトは残念ながら結果は出ないと思う・・・」というと、「Taka! 大丈夫だよ!多分結果は出るからもう少しやってみようよ!」という返事。いやいや、流石に無理でしょ・・・と思っていながら、実験の条件を少し変えたらポジティブな結果が出ました。一流の研究者の嗅覚たるやすごいなと思いました。

残念ながら二つ目のプロジェクトは論文の本旨に関わるデータは作れたものの、留学期間中に全てを自分の手で終わらせることは出来ませんでした。新型コロナがなく、あと3ヶ月あれば・・・。残りの実験は同じラボでCTEPHプロジェクトに携わるPhDの学生 Xue Manzが続けてくれています。Xue, Dankjewel!

オランダの公用語はオランダ語ながら、英語を母国語としない国の中でオランダは世界で1番英語力が高いとも言われており、9割以上の方がバイリンガルです。英語が出来れば日常生活に不自由はしません。しかし、私の場合、留学前に2年も駅前留学をしたのにも関わらず、オランダ渡航直後、英語が全く聞き取れず話せず愕然としました。日本の医師免許もオランダでは通用せず、40過ぎて異国の地で本当の意味で「ただの人」となりました。

現地の英会話教室に通ったり、教科書やネットで自習していたものの、なかなかコミュニケーションがうまくいかず、40歳を過ぎると英語が話せるようにならないのではないかと落ち込んだこともありました。それでもオランダの人たちは英語の話せない私と辛抱強く話をしてくれ、英語が話せないなら書いて説明するなど、メッセージを伝える方法を探し続けてくれました。そんな中で私が気づいたことは「伝えるのは英語でなく、メッセージ」ということでした。その後、不思議と言葉が外に出るようになり、また自分の中にも言葉が入ってくるようになりました。

さらに、オンラインの講座にも通ってオランダ語の勉強にも取り組みました。自由に会話が出来るレベルにはとても及ばないもの、基本的な挨拶や構文などは理解することが出来るようになりました。オランダ語を勉強してちょっと言葉を交わせるようになった後、ラボメンバーとの距離がぐっと近づいたのを感じました。母国語に興味を持ってくれるということは自分のアイデンティティの一部に興味を持ってくれると言うことにつながり、ルーツの異なる人と仲良くなる一つのポイントなのだなと感じました。

中学、大学、そして留学前の2年間まで卓球を続けてきたこともあり、オランダ留学中にも卓球を続けたいと思っていました。参加させてもらったのはアムステルダムの南Amstelveen市にある卓球クラブTTV Amstelveenです。クラブのメンバーは突然やってきた日本人である私を暖かく迎え入れてくれました。練習に参加するだけでなく、オランダ卓球協会に加盟し、公式のチーム戦にも参加させていただきました。

英語がほぼ話せない状況でクラブに飛び込んでいったものの、台を挟んで白球を打ち合っていると、相手と気持ちが通じ合うという不思議な感覚を得ることが出来、「ボールで語る」というのは本当にあるのだなと思いました。日本とオランダの卓球論の相違に関してはマニアックな話になりますので、機会があれば別の場でお伝えしたいと思います。

今回の留学中には新型コロナウィルスによるパンデミックを経験しました。オランダという国を知る上で大事な情報だと思いますので、この留学記に記させていただきたいと思います。

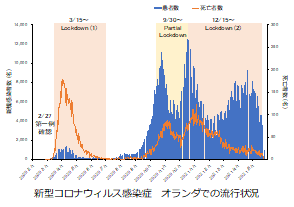

2020年2月 春休みのホリデーでイタリアなどにスキー旅行に出かけていた人たちがオランダに帰国したことを契機に、2月27日に第一例が確認されました。その後オランダ南部から流行が拡大し、3月上旬に全土での感染爆発状態となりました。オランダ政府は3月15日よりlockdownの方針を発表し、スーパーマーケットなど生活の維持に必須の店以外は全て閉鎖、不要不急の外出の自粛などの方針となりました。研究施設についても原則在宅勤務、不要不急の実験は中止、新規実験開始は禁止の上で在宅勤務の指示が出ました。細胞培養などのWetな実験は施行できなくなったため、私の研究は凍結となりました。論文を読んで勉強したり、留学前から行っていた千葉大での研究を進めるなどしていたものの、出口の見えない状況は本当に辛かったです。6月上旬になり方針が緩和されたこともあり実験は再開することができました。

夏場は患者数も落ち着いていたものの、秋口から新規患者数が増加していきました。9月からは政府からの徐々に規制が加わり10月14日よりpartial lockdownが開始となります。第2波はそれで乗り越えたものの12月に入り再度患者数が増加したため、12月15日からは二度目のHard lockdownに突入します。さらに2021年1月23日からは夜間外出禁止令(curfew)が追加されました。この時点では飛沫感染予防対策が重要であることがわかってきていたので、密を避けること、マスク着用、手洗いを徹底することとして、実験を続けることが出来ました。

2021年3月に一旦患者数が減少したものの、固有株からイギリス変異株への置き換えにより再度増加に転じ、ロックダウンは私が帰国するまで継続されていました。なお、ワクチン接種が進み5月に患者数が減少したことから、5月19日がlockdownは解除され規制の緩和に向かっています。

新型コロナウィルス パンデミックはオランダの人々はコミュニケーションの方法を大きく変更することを求められました。相手と直接言葉を交わすこと、握手やハグなどの接触を伴う挨拶・コミュニケーションはオランダのポルダーモデルを支える根幹を形成するものです。しかしもともと在宅勤務の体制は元々整っていたこともあり、ミーティングも素早くオンラインミーティングに移行するなど、ロックダウン後のラボの体制の切り替えはとても迅速でした。パンデミック下でコミュニケーションを維持し、研究を進めていくためには何が必要なのか、何を変える必要があり、何を変えてはいけないのかという判断がとても速かったことに感銘を受けました。

それでも最後まで抵抗感が強かったのが、マスクの着用です。気持ちを伝えるための口元の表情はオランダの人たちのコミュニケーションにとってとても大事です。マスク着用はコミュニケーションに支障を来すのではないかという懸念、あとは単純に息苦しいのがその抵抗感の理由の主たるものであったと思います。Partial lockdown以降マスク着用は推奨していたもののなかなか徹底されず、2020年12月には公共屋内施設でのマスク着用が義務化されました。その後はみんなバッチリマスクを着用しており、やると決まったことにはきっちり真面目に従うというのがオランダの気質のようです。一方で、屋外でのマスク着用には明確な合理的根拠がないということで、着用は義務とされていません。そのため、屋外でマスクをしない人がほとんどでしたが、着用している人がしていない人にマスク着用を強制することはありません。ルールの範囲内なら自分は自分、他人は他人。それ以上には深く干渉せず相手の考えを尊重するというのもオランダ流です。

オランダ政府の示す方針も大変クリアでした。数字を交えてここはダメ、ここはOKと示す点、国民に制限を加える方針の再評価の期日も毎回明確に示されていました。曖昧な表現で国民の自主的な「自粛」を引き出すことはしません。また、ルッテ首相が定期的に記者会見を行い自分の言葉で語りかけ、国民の理解を求めるという点も地道ながら重要なことであったと思います。こうしたこともあり、多少の感情的な反発は見られたものの国としてはバラバラにならずに概ね一つの方向を向いていたように思います。オランダの市井の人々は多少の不自由は感じつつもルールの範囲内で幸せな生活を送る工夫をし、私を含めてそれなりにハッピーな生活をしていたように思います。

オランダにとっても新型コロナウィルスのパンデミックはピンチであったと思いますが、オランダという国をよく知る良い機会となりました。そしてオランダがますます好きになりました。

40歳からの2年間の海外留学は私にとって人生を変える大冒険となりました。「不惑」という言葉は『論語』によるものですが、孔子が生きた時代には「惑」という文字は存在せず、「不惑」は「不域」であったという説があるそうです。「四十而不或」すなわち、「30代までに作ってきた自分の”境界”を破り、守りに入らず新しいことに挑戦せよ」という解釈になるようです。今回のオランダでの2年間は、私にとって人生を変える「不域」の海外留学となりました。様々なところに飛び込んでいきましたが、挑戦してしまえばなんとかなる、オランダはそういう私の挑戦を包み込んでくれるとても優しい国でした。

最後になりましたが、留学先のご紹介をいただいた坂尾誠一郎先生、留学の後押し・ご支援をいただいた巽浩一郎先生、留学先のHarm Jan Bogaard 先生、ラボのメンバーをはじめ多くの方に支えられ2年間充実した生活を送ることが出来ました。心より感謝を申し上げます。また今回の留学に関してはMSD生命科学財団の海外留学助成をいただいております。今後は今回の留学で得たものを、本邦での臨床・研究・教育の発展に貢献できるよう努力していきたいと考えております。今後ともご指導・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。