千葉大学法医学教育研究センター 年次報告 2024年

はじめに

千葉大学大学院医学研究院附属法医学教育研究センターは、主に千葉県下で死亡した事案のなかで、警察等の法執行機関が法医学的調査を要すると判断した死体について、検案、解剖、各種検査を行い、医学的観点から死因を推定し、また、歯牙鑑定、DNA型鑑定を実施し、身元確認等の業務を行っている。さらに、生体に関しても児童相談所、千葉地方検察庁、千葉県警本部等より依頼を受け、法医学的見地から診断を実施している。

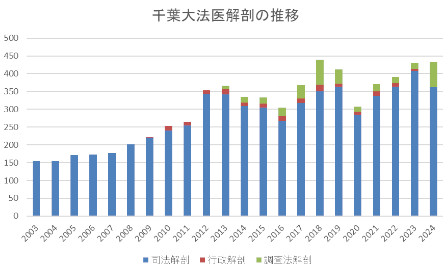

千葉大の解剖数をみると、総数で昨年の430件から1件増加し431件となった。昨年と比べ、司法解剖は大きく減少し(408 ⇒ 361)、ほぼその分調査法解剖が増加した(17 ⇒ 70)。

2020年に施行された死因究明等推進基本法に基づき、2021年に死因究明等推進計画が閣議決定され、さらに2024年には3年後の改定が行われた。しかし、この計画のほとんどが前計画の踏襲であり、微細な表現の変更を除けば新規の計画は1項目に過ぎなかった。まして、予算措置を伴う新規事業は皆無であり、制度改革に向けた議論は停滞していると言わざるを得ない。また、子どもの死の検証(Child Death Review)については、いよいよモデル事業を終了し、全国展開する運びとなる。しかし、司法解剖事案が対象にしづらいとの件はいまだに明確な改善策が得られないため、虐待や事故、自殺について適切な検討が行われない可能性が強い。

死因究明及び個人識別という業務は、亡くなった方々の情報を収集し、個々の死因を明らかにするのみでなく、社会全体の死亡の動向を明らかにするとともに、事故や災害、あるいは自他殺の再発防止に役立て、国民の安全と健康の維持、向上に努めるといった社会的使命を有している。こうした点を少しでも前進させるため、死因究明等に係る情報を社会に提供するのが、この報告の主旨である。

死因、死因の種類の分類方法

この報告では、当センターで解剖等を行った死体に係る死因の種類を、内因死、不慮の事故、自殺、他殺、不詳の外因、不詳の死の6種に分類した。内因死は自然死、病死とほぼ同義であり、その中の死因の分類は、概ね厚生労働省の人口動態調査中の死因簡単分類の中位分類とした。不慮の事故に関しては、死体検案書における分類に倣い、交通事故、転倒・転落、溺死・溺水、窒息、煙・火・火災、その他の不慮の事故とした。自殺に関しては、東京都監察医務院の分類を参考にし、縊死、鋭器、銃器、中毒・有害物質、溺死、交通機関(線路への飛込み、車両による故意の衝突・転落など)、焼身・熱傷、高所からの飛び降り、その他の自殺とした。また、他殺に関しては米国のメディカル・エグザミナー(複数)の分類を参考にし、幼児・児童虐待、絞殺・窒息、刺殺、銃殺、煙・火・火災・熱、撲殺・鈍器、その他の他殺とした。ただし、死因の種類に関し、国際的には、不詳の外因と不詳の死を分けず5分類としている統計が多いが、多くの身元不明死体の死因の種類が不詳とされるわが国の特殊性に鑑み、また、死体検案書の分類も考慮して、溺死、焼死など外因死と特定できるものの、自他殺・事故の判別が困難な死を別に扱った。

概況

2024年10月の千葉県の人口は約627.5万人、同年中の死亡者数は75,235人(前年比2.2%増)、警察の死体取扱数は11,585件(前年比5.9%増)(刑事11,389件、交通196件)、解剖数は、千葉県警察が鑑定嘱託した司法解剖が534件(刑事507件、交通27件)、行政解剖(承諾解剖)はゼロ、死因・身元調査法に基づく解剖(調査法解剖)は138件(刑事134件、交通4件)だった。警察が取り扱った死体の法医解剖数は672件(前年比4.5%減)であり、海上保安庁6件、千葉地方検察3件を加えると、法医解剖総数は681件(前年比5.3%減)、内訳は司法解剖629件(前年比15.1%減)、行政解剖0件、調査法解剖84件(前年比64.3%増)、全死亡者数に対する法医解剖率は約0.9%(全国平均は約1.3%)だった。 千葉県全体でみると。司法解剖数が減少し、調査法解剖数が大きく増加したのが本年の特徴だった。

一方、2023年に当センターにおいて361件の司法解剖、70件の調査法解剖の合計431件の法医解剖(前年比1件、0.3%増)を行った。司法解剖のうち、355件が千葉県警(340件が刑事部、15件が交通部)、3件が千葉地方検察、3件が茨城県警からそれぞれ解剖の嘱託を受けたものだった。行政解剖はなかった。

2018年度より、千葉中央署が警察嘱託医の方々に嘱託している検案業務の一部を当センターが行っており、本年はセンター所属医師が23件((前年比1件増)の検案を行った。また、警察等からの依頼により解剖を前提とせずCTを撮影・読影するCT検案は、56件だった。

なお、検査に関しては、検体が採取可能な全遺体について、薬毒物検査、病理組織検査、血液生化学検査等を、また、必要に応じて、一酸化炭素検査、プランクトン検査、精液検査等を行い、全遺体についてCTによる画像検査を実施し、解剖所見と各種検査結果を総合的に勘案し、さらに警察等から得た周辺の事情も参考にしつつ死因を推定した。

歯科法医学、法遺伝子学の実務については、歯牙鑑定、DNA型鑑定を行った。ただし、千葉県では、警察の取扱死体のDNA型鑑定については、原則として県警の科学捜査研究所で行っているため、千葉県警からの鑑定依頼はなかった。しかし、他大学との連携協定による千葉以外の事案の鑑定に協力している。

臨床法医学については、千葉県、千葉市及び江戸川区の児童相談所等、千葉地検および千葉県警等から計81件の相談を受け、意見書の提出、調書の作成、あるいは文書または口頭による回答により協力した。

外国籍

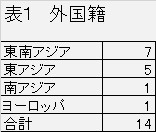

表1 解剖総数431件に対し、外国籍は4地域14件(司法11件、調査法3件)で、ほとんどが東南アジアと東アジアだった。

司法解剖

本年は361件の司法解剖を行ったが、うち2件は独立の遺体でないため除外し359件についてその内容を概説する。

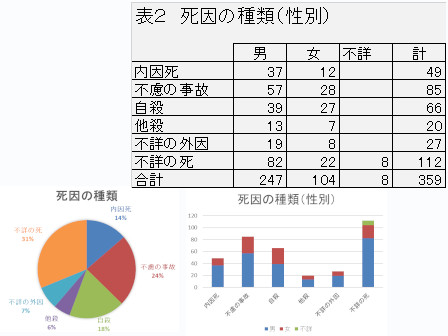

表2 死因の種類でみると、内因死が49体で14%、不慮の事故が85体で24%、自殺が66体で18%、他殺が20体で6%、不詳の外因が27体で7%、不詳の死が112体で31%だった。例年と比べると、内因死、不慮の事故が減り、不詳の死が増加している。男女別でみると、男性が女性の約2.4倍であり、すべての死因の種類で男性が女性を大きく上回っていた。

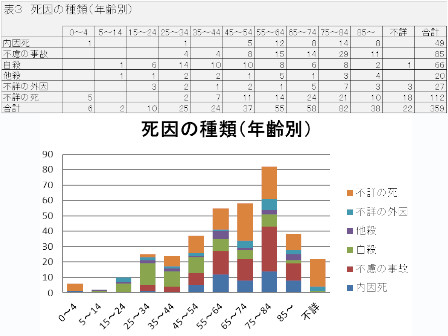

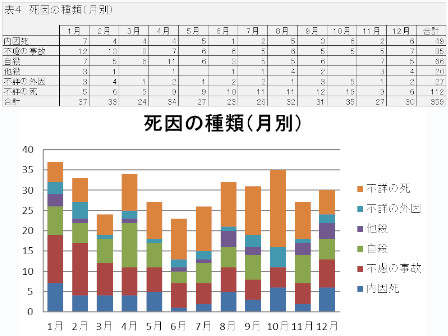

表3, 4 年齢別でみると、平均は59歳、中央値は66歳であり、例年と大きな差異はなかった。死因の種類別の平均年齢については、自殺が46歳、他殺は54歳、内因死は65歳、また不慮の事故は65歳だった。月別の件数については1月がやや多いものの有意な差は見い出せなかった。

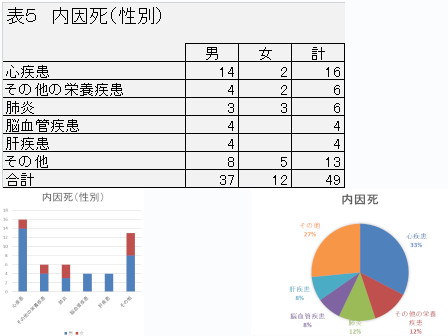

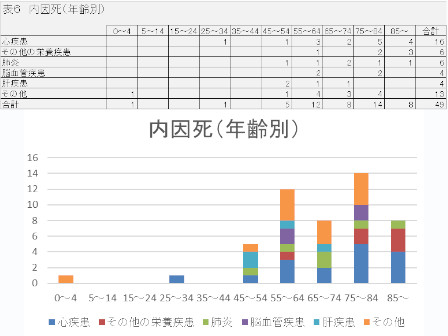

表5, 6 内因死については件数が少なく、一般的な傾向を述べるまではいかないが、心疾患が例年同様多く、肺炎、脳血管疾患という一般の死因統計で上位の死因と類似した結果だった。しかし、「その他の栄養疾患」が上位に入ったことは注目すべきである。これは低栄養や脱水を背景にしたものであり、近年独居や老々介護の家庭で増加している。年齢別では、65歳以上が約6割を占めた。

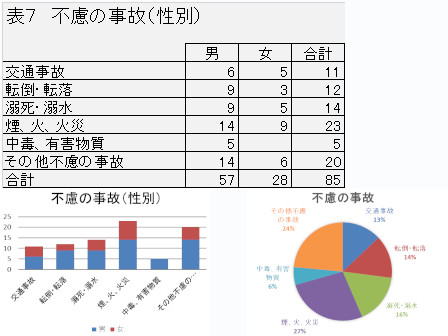

表7, 8 不慮の事故については例年同様火災に伴う死亡が最多だったが、その他の不慮の事故、溺死・溺水、転倒・転落が続いている。その他の不慮の事故のうち、高齢者の死因は主に低体温症及び熱中症であり、壮年や若年には他の分類に入らない労働災害や医療事故の疑いなどであった。交通事故は全国的傾向と同様、長期的にみれば減少しているが、本年も重大な事案が散見された。年齢別では特に火災事案の中央値が78歳で、高齢者の退避の遅れによる被害が目立った。また、溺死年齢の中央値は75歳と、これも高齢だった。

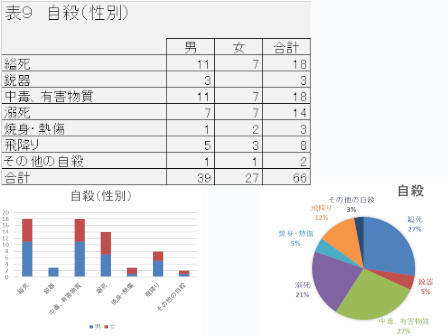

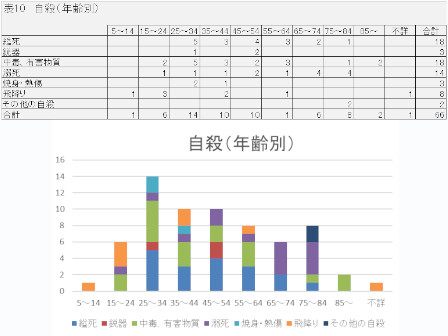

表9, 10 自殺の手段については、全国的にも、また千葉県でも例年縊死が第一位だが、本年は縊死と中毒・有害物質が同数だった。中毒・有害物質の18例中13例が練炭を使用した一酸化炭素中毒であり、三位以下は、溺死、飛降りとなっている。性別は依然男性が多い。年齢別では10代から80代まで、広く分布していたが、本年は若年、壮年の事案が多かった。

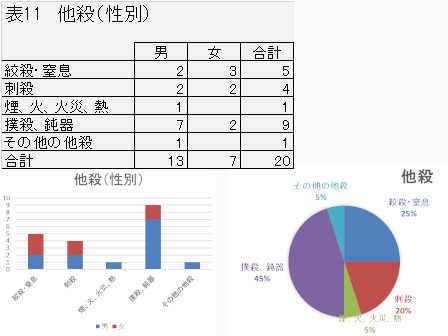

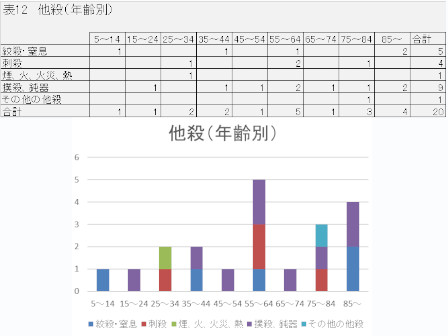

表11, 12 前年は他殺事案が8例と大きく減少したが、本年は20例ともとに戻った。他殺の手段としては撲殺、鈍器殺が最多で、絞殺、刺殺が続いた。過去は女性被害者が多数を占めることも多かったが本年は男性が多かった。年齢は多岐にわたっているものの、本年は55歳以上が65%を占めた。

その他及び不詳の外因死は27例中、9例の直接死因が溺死だった。不詳の外因死の多くは、自他殺、事故の判別が困難な事例であるが、特に溺死の場合は自殺か事故かが不明な例が多い。

本年は相対的に不詳の死の多さが目立った。加えて112体中、93体は白骨、死蝋化、ミイラ化、高度腐敗等により、検索が困難なものだった。それ以外は、内外因不詳の事例である。白骨等のなかには、状況的には自殺が疑われるものも含まれている。また、不詳の死のなかには、嬰児の遺体も2例、骨盤のみの解剖も2例あった。

行政解剖(承諾解剖)

本年、行政解剖はなかった。

死因・身元調査法に基づく解剖(調査法解剖)

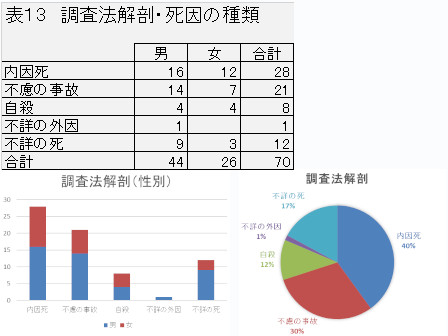

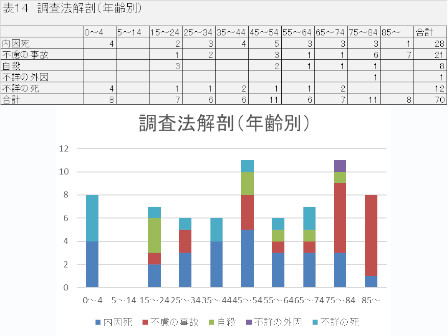

調査法解剖は前年の17件から70件と大幅に増加した。これは、警察庁の方針の下、従来は司法解剖が行われた事案が調査法解剖に回ったためと思われる。

表13, 14 内因死については司法解剖が全体の14%だったのに対し調査法解剖は40%だった。疾病の内容はほぼ司法解剖と類似している。性別については司法解剖同様男性が多い。年齢の平均は司法解剖が59歳だったのに対し、庁法解剖は49歳だった。子どもの死を含め比較的若い世代の事案が多い。

子どもの死

本年は、18歳未満の子どもの死亡が、司法解剖で12体、調査法解剖で8体の合計20体あり、内因死が5、自殺が3、他殺が1、不詳の外因が2、不詳の死が9だった。自殺のうち2は男女の飛降り(心中)、他殺は母親による他殺後自殺(無理心中)、不詳の外因の2例はいずれも薬物中毒だが、自殺事故の判断ができない事案だった。また、不詳の死のうち7例が乳幼児突然死で、鼻口部閉鎖や突然死症候群が疑われ、2例は嬰児であり、産み落としあるいは出産後放置の可能性がある。

死後画像診断

本年は56件のCT検案を行った。なお、CTについては、司法解剖、行政解剖、調査法解剖の全遺体について解剖前に検査を実施し、当センター所属の放射線科医が読影を行っている。また、画像による個人識別読影、臨床法医関連の生体画像読影、 他の機関で撮ったCTの読影も多数行った。さらに、まだ研究段階ではあるが、MRI(磁気共鳴画像)の撮影及び読影も行っている。

歯科法医学

身元不明遺体の法医解剖において、ほぼ全事例で、歯科所見を採取し、鑑定書に記載している。また、連携協定に基づいて、東京科学大学法歯学分野とともに、東京大学および国際医療福祉大学で法医解剖を実施した身元不明死体の歯科所見採取を共同で行っている。また、千葉県歯科医師会との包括連携協定により事例検討会を実施している。当センターに依頼された児童相談所事例において、多数歯齲蝕、バイトマークなど口腔内所見が必要な事例では、口腔内評価を行っている。

法遺伝子学

DNA型鑑定については、裁判所や民間からの依頼によって、個人識別、親子鑑定などを行っている。また、東京大学との連携協定に基づいて、東京地検または警視庁から東京大学に依頼のあったDNA型鑑定を千葉大学において行っている。

法中毒学

検体を採取できるすべてのご遺体について簡易検査を行うとともに、質量分析計(LC-MS/MS, LC-QTOF/MS, GC-MS)を用いた薬毒物検査(定性分析・必要に応じて定量分析)を実施している。本年、千葉大で検出した主な薬物は表15のとおりである。覚醒剤MethamphetamineはTop10にはないものの、6事例(21位)で検出されている。

臨床法医学

千葉県、千葉市及び江戸川区の児童相談所等からの依頼によって、児童虐待、家庭内暴力に関連する意見書を73件提出した。また、千葉地検、千葉県警等より計8件について、傷害事件などに関する相談を受け、それぞれ回答した。なお、2018年7月に千葉大附属病院小児科に臨床法医外来を開設し、病院の小児科と法医学教室が連携することによって、検査体制を充実させ、他の専科の協力も得ながら、虐待などによる損傷の評価を行っている。

千葉県子どもの死因究明等の推進に関する研究会

例年、県内の小児科医、行政、司法等の関係者が子どもの死亡事例に関し情報交換し、再発防止のための議論を行う「千葉県子どもの死因究明等の推進に関する研究会(千葉県チャイルドデスレビュー/CCDR)」を開催している。本年は第17回研究会を3月15日に千葉大医学部で開催した。この会では発達障害に関連した2つの事例について再発防止に向けた議論を行い、その後、「発達障害について」との教育講演を受けた。この研究会には、法医学、小児科に加え、精神科の医師、研究者、更には千葉地検、千葉県警、及び行政の方々を含む多くの皆様が参加した。

DVI訓練

2024年度は第6回となる千葉大規模災害時DVI訓練を国際医療福祉大学にて開催した。地震、津波災害を想定し、国際医療福祉大学法医学と連携して千葉県医師会、千葉県歯科医師会の共催の元、千葉県警、千葉県防災危機管理部及び近隣自治体、千葉海上保安部とともに、人形を用いた机上訓練を通して、災害時の検視検案、身元確認作業について確認を行った。