小児外科のご紹介

千葉大学大学院医学研究院

小児外科学

千葉大学病院

小児外科

小児外科学は成長発達の過程にある新生児、乳児、学童の先天異常、腫瘍、機能異常など多岐にわたる分野を網羅する学問です。

扱う臓器別では消化器、泌尿生殖器、呼吸器など広範囲にわたります。研究につきましては、当科創設以来のテーマである外科代謝栄養、小児悪性固形腫瘍、胆道閉鎖症、さらに消化管発生および機能が中心となっています。現在おこなっている主な研究の概要を述べます。

小児外科における治療成績の向上は著しいですが、これは各疾患の病態の解明に基づく治療法の確立と共に、術前術後管理の進歩によるところが大きいと考えられます。

なかでも栄養管理の果たした役割は計り知れないものがあります。当科では小児中心静脈栄養(TPN)を中心に研究を行ってきました。

小児外科開設当時は、アミノ酸製剤は成人用しかなく、小児に適したアミノ酸組成の検討や必須脂肪酸欠乏症を防止するための脂肪乳剤の至的投与量の研究を行ってきました。

腸管不全(短腸症候群、ヒルシュスプルング病類縁疾患など)の長期TPN施行患児のQOL向上のために点滴の拘束から開放する間歇的投与法の有用性を明らかとしました。

同時に間歇的投与が肝障害の予防にも有効であることを実験的・臨床的に示しました。

1982年より、腸管不全患児や炎症性腸疾患患児に在宅栄養管理を導入しました。

超短腸症候群患児が在宅中心静脈を主体とした栄養管理で正常な成長発達を認めることやクローン病患児の在宅経腸栄養管理の有用性を明らかとしました。

また、長期TPNの合併症であるカテーテル関連血流感染症や肝障害の予防についての管理法を示してきました。

小児がんの発生数は全国で一年間に2500例と推測されており、非常にまれですが、小児期の死因としては不慮の事故についで第2位となっており、小児がんの病態解明と新規治療開発は小児医療における急務のひとつであります。

当科では小児悪性固形腫瘍(神経芽腫、肝芽腫など)の基礎的研究とトランスレーショナルリサーチを通じて得られた知見を診療に応用しひとりでも多くのお子さんを治癒させることをめざしています。

神経芽腫は多様性に富む腫瘍であり、自然退縮する腫瘍がある一方で、非常に増殖浸潤能が高く患児の生命を奪う予後不良例も存在します。

神経芽腫の予後は年齢、病期のみならず、腫瘍のもつ生物学的特性によって大きく左右されます。MYCN遺伝子の増幅やDNA ploidyなどの広く用いられる重要な生物学的予後マーカーのほか、当科では神経成長因子TrkAおよび神経特異的srcのmRNA発現の発現を解析し、これを治療の層別化に用いてきました。

この神経芽腫のRNA診断は高度先進医療としておこなっています。最近は従来の半定量的PCRから高感度定量的PCRに切り替え、さらに迅速で精度の高い予後予測が可能となっています。

進行神経芽腫の多くは予後不良ですが、従来の化学療法には少なくとも初期治療では反応するケースが少なくありません。しかし、のちにこれらの腫瘍は再発します。

我々はこうした再発性・治療抵抗性神経芽腫には従来の化学療法と切り口の異なる治療が不可欠であると考え、新規治療開発をめざして研究してまいりました。

a サイトカイン遺伝子導入による腫瘍免疫療法

マウス神経芽腫培養細胞株C1300にレトロウイルスベクターを用いてIL-2、GM-CSF、IL-4を遺伝子導入し、これをマウスに移植したところ造腫瘍能の低下をみとめました。

さらにマウスにC1300を移植したxenograftモデルに対し、上記細胞の接種をおこなったところ、抗腫瘍免疫作用により腫瘍を縮小させることに成功しました。

本研究は千葉県がんセンター田川先生との共同研究で行いました。

b 腫瘍融解ウイルスによる神経芽腫の殺細胞効果

Togaウイルス科のRNAウイルスであるSindbis virusの神経芽腫に対する殺細胞効果の検討をおこなってきました。Sindvis virusを神経芽腫移植ヌードマウスに腫瘍内局注した場合でも静脈内投与した場合でも非常に強い殺細胞能を示しました。

既に形成された腫瘍に対しSindvis virusの投与を続けると腫瘍は消失し、投与を中止した後にも再増殖することはほとんどありませんでした。Sindvis virusを放射線で不活化し、増殖能を失わせた状態でもsindivis virusは神経芽腫のアポトーシスを誘導するメカニズム解明のためウイルスの各構造タンパクをクローニングし神経芽腫細胞に遺伝子導入して検討を行いました。

本研究は分子ウイルス学白澤教授との共同研究で行っています。今後、他の小児がんに対する効果の検討を予定しています。

肝芽腫は小児悪性固形腫瘍の中で3番目に発生数が多く、小児の肝悪性腫瘍の中で最多です。

成人の肝細胞がんと異なり抗がん剤に対する感受性が非常に高いのが特徴ですが、初発時転移を伴う症例や肝の全区域を占拠する腫瘍の予後はいまだ不良です。

私たちはオンコジーンである Plk-1(polo-like kinase-1)が肝芽腫の悪性度に関わることを解明しました。さらにPlk-1が肝細胞癌・肝芽腫の悪性度に関わるメカニズムの解明を行いました。

Plk-1はp53、p73のみならずp63のリン酸化によりその機能を失活させ、腫瘍細胞のアポトーシスを抑制していることを明らかにしました。

本研究は千葉県がんセンターの中川原先生・上条先生との共同研究で行っています。

小児期の肝胆道系疾患として代表的な胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症の基礎的・臨床的研究を展開しています。

胆道閉鎖症は新生児~乳児期早期に発症する原因不明の閉塞性黄疸を伴う病態であり、その発生は一万人に一人といわれています。私たちは本症の病因および病態を解明するために種々のアプローチで研究をすすめてまいりました。

原因のひとつと推測されていたレオウイルスについて、胆道閉鎖症の児の胆道ならびに肝組織、さらには便サンプル中のmRNAを抽出しnested RT-PCRによる超高感度発現解析を行いました。

その結果レオウイルスの存在はどのサンプルにも明らかでなく、このウイルスが本症の発生に寄与する可能性は低いという結論にいたりました。

本研究は分子ウイルス学教室との共同研究で行いました。

道閉鎖症患者の肝・胆道組織を用い、Toll-like receptorの発現解析をおこないました。胆道閉鎖症の発症と進展に自然免疫が関与している可能性が示唆されました。

小児肝胆道疾患におけるサイトカイン環境の解析

胆道閉鎖症や先天性胆道拡張症の血中サイトカイン濃度を経時的に測定し、そのプロファイリングを比較することで、各病態形成へのサイトカインの関与を検討中です。また術時に採取した肝組織を用い、局所のサイトカイン環境を網羅的に検索中です。

MRPをはじめとする輸送タンパクの発現が胆道閉鎖症の治療への反応性または転帰にどのように関わるかを検討しています。現在までにMRP2の発現が高い症例は葛西手術後減黄しやすい傾向をみいだしています。

胆道閉鎖症術後フォローにおけるmulti detector-row CT (MDCT)の有用性につき検討しています。MDCTを用いることで、術後に生じ得る側副血行路や肝の形態異常を漏れなく同定できることを示しました。

また先天性胆道拡張症における3次元構築像と仮想化内視鏡の有用性を検討しています。これまで肝内胆管の形態異常を把握する際、DIC-CTとMRCP dataに基づく3次元像と仮想化内視鏡が有用であることを示しました。

小児の先天的・後天的消化管疾患の病因論と治療に関する研究を行っています。

代表的な先天性疾患であるヒルシュスプルング病、鎖肛につきましては分子生物学的なアプローチを用いて原因の解明を行ってきました。

1. ヒルシュスプルング病:ヒルシュスプルング病はNeurocristopathyという概念でとらえられ、その病因として神経堤細胞の移動・分化・増殖に関与する遺伝子異常が考えられています。

バイオメディカル研究センターの幡野教授との共同研究では、Hox 11 familyであるNcx遺伝子ノックアウトマウスの表現型が巨大結腸を呈することからヒルシュスプルング病類縁疾患との関連を推測し、その標的遺伝子の同定、機能解析を行ってまいりました。

さらに、これらの遺伝子のノックアウトマウスを作成し、腸管神経のmigrationおよび分化増殖に関する検討をおこなっています。

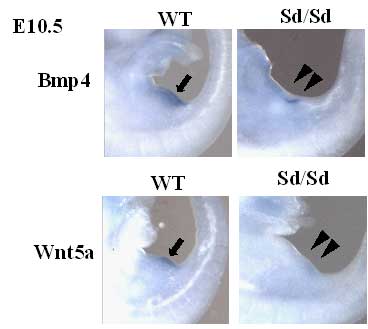

2. 直腸肛門奇形(鎖肛):直腸肛門奇形モデルマウス(レチノイン酸投与マウス、Danforth' short tail マウス)を用いて肛門形成に重要な発現シグナルを発生学的な側面から研究してきました。

双方のマウスモデルに共通してWntシグナルの重要性が示され、cloacal plateの近位・遠位方向の伸展とそれにつづく直腸・肛門の形成が、cloacal plate周囲の間葉細胞のwnt5a発現に依存することを明らかにしました。

この研究は理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター古関明彦先生との共同研究にて行われました。

3. 腸管免疫:消化管の粘膜上皮は、抗原が最初に生体内に侵入する場であり、それゆえに消化管のリンパ組織には最も多くのリンパ球が存在しています。

小児外科領域において消化管の粘膜免疫の破綻や異常に伴うさまざまな病態に遭遇します。

私たちはヒルシュスプルング病児におけるbacterial translocationの発生する機序、炎症性腸疾患児における消化管粘膜免疫の役割を検討してまいりました。

なぜ常在細菌叢がinnate immune systemを刺激する事で慢性的な炎症を惹起しないのか、bacterial translocationや炎症性腸疾患がおきる背景にinnate immune systemがどのように関与しているのかという問いに対し、正常児および疾患罹患児の消化管粘膜におけるToll-like receptor、サイトカイン発現を解明することによって答えを追求しています。

4. 小児消化管生理機能を評価するための新たなアプローチの探求

胃食道内圧検査、24時間pHモニタリング、上部消化管内視鏡、インピーダンス検査を組み合わせ、先天性食道閉鎖・狭窄症術後患児の胃食道機能の包括的検討を試みています。

近年の周産期医学の進歩により、小児外科新生児疾患の治療成績も格段に上昇してきました。

しかし、新生児横隔膜ヘルニアは、その病態が肺低形成と肺高血圧であるため、手術療法のみでは解決できない問題が数多く、特に出生前診断例の予後は依然厳しいものとなっています。

当科では、様々なアプローチを用いて、予後改善のための努力を継続しています。

胎児診断される新生児横隔膜ヘルニアの予後は、障害なく生存可能な症例から生存不能な症例まで存在し、大変幅広いものとなっています。

そのため、治療方針決定及びご家族へのご説明をする際、予後予測をすることが重要な因子となってきます。現在まで主に胎児肺容量や脱出臓器から予後予測をする試みが行われてきました。

しかし、その信頼度は依然満足できるものではありません。当科では、周産期母性科との共同研究で、胎児MRIにおける胎児肺のSignal intensityと出生後の臨床経過についての検討を行ってきました。

現在までに、T2強調画像において胎児肺のSignal intensityが低い症例は、治療期間が長期化し、生命予後が悪いという傾向を見出しております。

新生児横隔膜ヘルニア胎児診断例の周産期・周術期管理の要点は多岐にわたります。

当科では、胎児麻酔・手術時期・輸液管理・栄養管理・血管作動薬・体外循環などの観点から患児の管理を総合的にとらえ、最小限の合併症・後遺症で、予後改善をするための努力を続けています。