宮本翔( https://researchmap.jp/ShoMiyamoto )

2016年岩手大学農学部獣医学課程卒業。2020年京都大学大学院医学研究科医学専攻修了。博士(医学)。獣医師。2019年京都大学ウイルス・再生医科学研究所 日本学術振興会特別研究員DC2/PD、2021年国立感染症研究所 研究員を経て、2024年に同主任研究官。2025年から国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 感染病理部 主任研究員と千葉大学大学院医学研究院 感染病態学 特任講師を兼任(現職)。

実験室と臨床をつなぐウイルス学研究

ウイルス感染症の制御を目指す観点において、実験室でのウイルス学研究がウイルスの分子機構や増殖過程の理解に大きく寄与し、臨床の感染症研究は個人や集団レベルでの発症状況や病態の把握に貢献しています。しかし、各分野が独立していては実際のウイルス感染・増殖・排出・伝播機構に適合した感染症制御法の確立に至るのは困難と考えます。したがって、実験室、臨床、疫学といった各領域の知見をウイルス感染症の病理・病態を明らかにする観点で有機的に統合する研究体制が、今後のウイルス感染症対策において特に重要です。

私はウイルスや感染細胞の分子生物学的解析、電子顕微鏡等を活用した微細構造解析、感染者・感染動物の臨床検体を用いた実験室のウイルス学研究で得られる情報と、臨床や疫学から得られる情報を、統計モデリング等を活用して統合することで感染症の理解を進める研究を進めてきました。

この実験室から臨床や野外の実世界につなぐウイルス学研究から、ヒトや動物の呼吸器感染ウイルスや人獣共通感染症ウイルスの感染・増殖・伝播機構や病理病態形成機構の理解とその制御法開発を進める研究を実施しています。

主な研究テーマ

・呼吸器ウイルス感染症におけるウイルス感染・増殖・排出機構とその制御に必要な免疫応答の解析

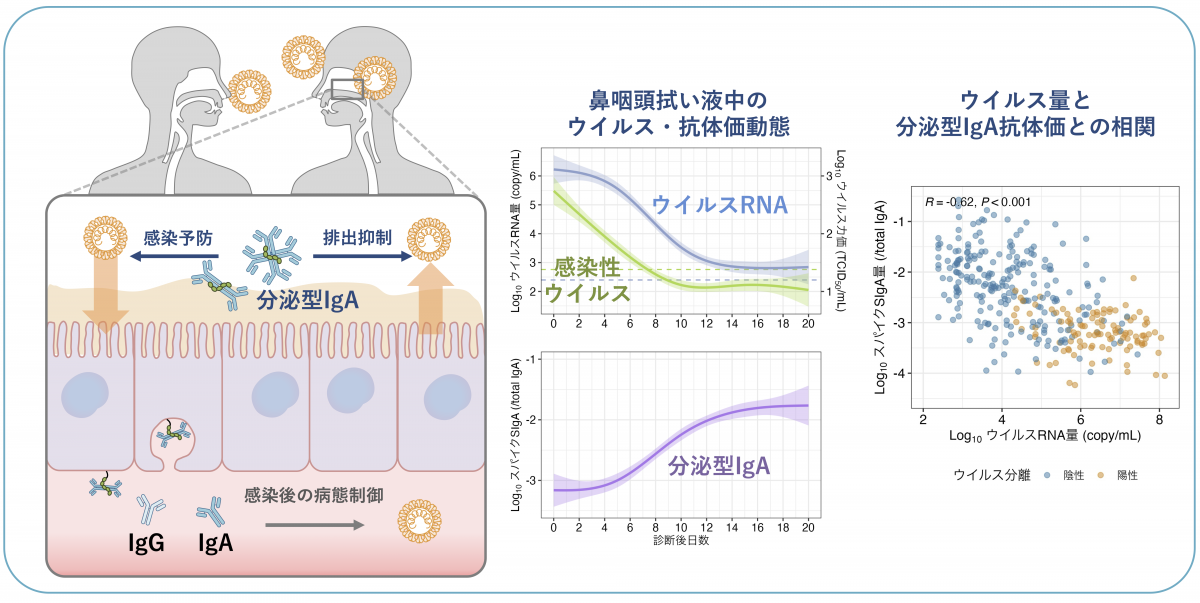

粘膜上には主に血中に循環しているIgG抗体とは異なり、粘膜上に分泌される機構をもつ分泌型IgA抗体が存在し、呼吸器上皮で感染・増殖・伝播する呼吸器ウイルス感染症におけるウイルス感染に直接的な抑制効果をもたらすと考えられています。私達は、SARS-CoV-2感染者の鼻咽頭拭い液を解析し、粘膜分泌型IgA抗体価はウイルス量と顕著な負の相関があり、ウイルス感染性の抑制にも関連していることを明らかとしました。また、IgGなどの抗体応答と比較して、感染後の分泌型IgAが誘導されるまでの時間が短いほど、感染性ウイルス排出期間もより短くなることを明らかとしています。これらの知見は、SARS-CoV-2感染者における粘膜上の分泌型IgA応答が、感染性ウイルスの排出、すなわち次のヒトへの感染・伝播を制御するために重要であることを示しています。これは迅速な分泌型IgA抗体応答を誘導するワクチンや医薬品の開発が、呼吸器ウイルスの伝播を制御することに役立つ可能性を示しています。

現在、SARS-CoV-2以外の呼吸器ウイルス感染症にも研究対象を拡大し、下記の動物においても粘膜抗体応答の研究を進めて生物種やウイルス種を越えたウイルス制御機構を明らかにしたいと考えています。

・牛呼吸器ウイルス感染症の牛舎内伝播制御法の探索

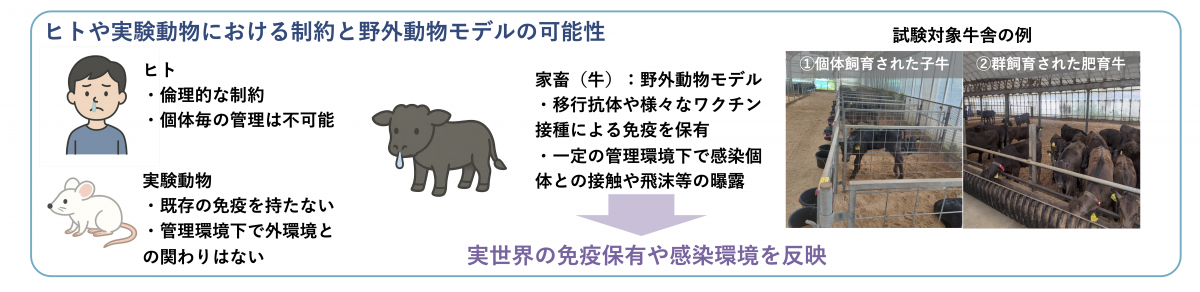

ウイルス感染症はヒトだけの疾患ではなく、動物では主要な疾患となり、ペット、家畜、野生動物のように野外に近い動物ほどウイルス感染症の脅威にさらされています。ここではウイルス感染症の制御における粘膜抗体の役割を、野外における動物モデルとして牛舎内の牛を用いて検証することを試みています。

牛の呼吸器ウイルス感染症を発症した牛を対象に、ウイルス量と粘膜抗体の動態を解析し、粘膜免疫応答がウイルス排除や感染制御に与える効果を検討しています。将来的に粘膜免疫を標的としたワクチンや牛で実用化されている経鼻粘膜ワクチンの有効性評価指標や、農場内における発症牛の管理方針策定に貢献することを目指します。

また、生体を用いた粘膜抗体の研究は、ヒト臨床研究では倫理的制約が大きく、実験動物研究では管理環境が整備されていることや既存の免疫を持たないため、家畜を用いた研究は現実の免疫保有や感染環境を反映したモデルともなると期待しています。

・重症熱性血小板減少症候群の病理・病態形成機構の解析

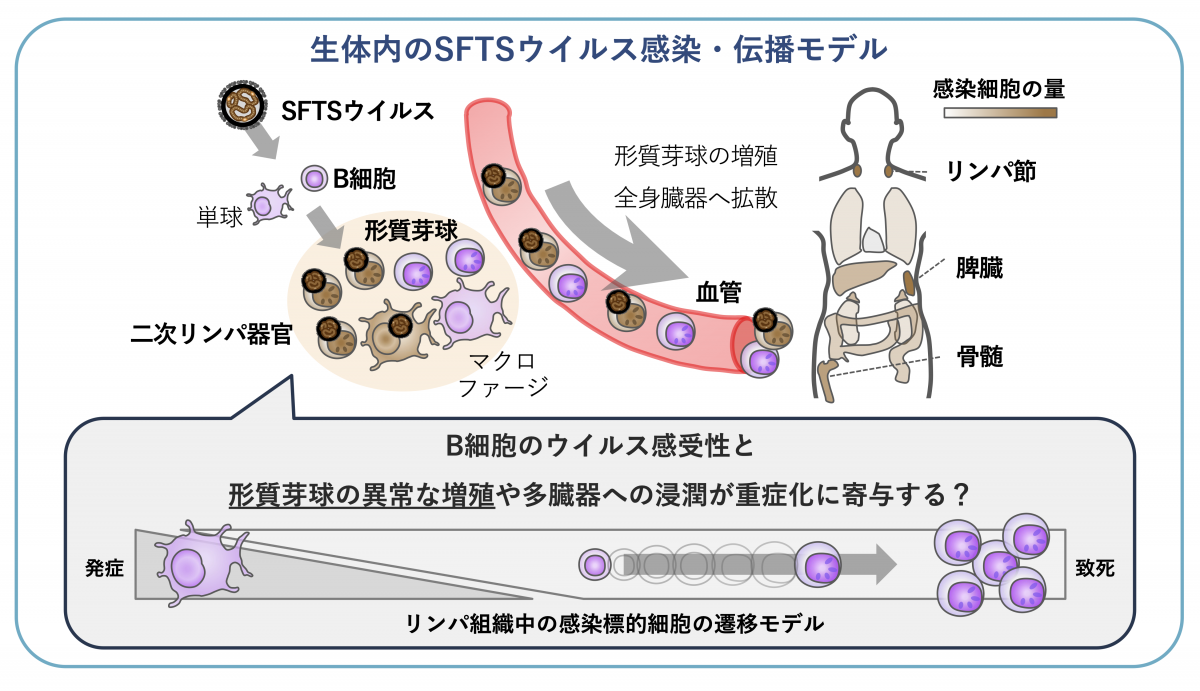

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)はSFTSウイルス(SFTSV)を病原体とする27%の高い致命率をもつウイルス性出血熱です。SFTSは東〜東南アジアに限局する希少な感染症ではありますが、日本国内ではヒトだけでなく犬や猫でのSFTS報告数上昇が続き、特に2025年度において東日本から北海道までの報告地域の拡大が進んでいます。

私達は致死例のSFTSウイルスの主な感染標的はB細胞からの分化過程にある形質芽球であることを報告しました。健常人ではほとんど検出されない形質芽球が異常に増殖することやウイルス感染した形質芽球が多臓器へ浸潤してしまうことが重症化に関連すると考えています。この仮説の検証や病態解明による治療法開発のために、SFTS発症者やSFTSV感染動物の検体を使用したシングルセル遺伝子発現解析を含むオミクス解析を進めています。B細胞のウイルス感受性因子や形質芽球が異常増殖する機構の解明から、SFTSの病態形成の理解だけでなく、層別化した重症化予測に基づく高死亡リスク保有者の特定法とその治療標的を開発することを目指します。

参考URL:https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/IASR/Vol46/546/546r06.html

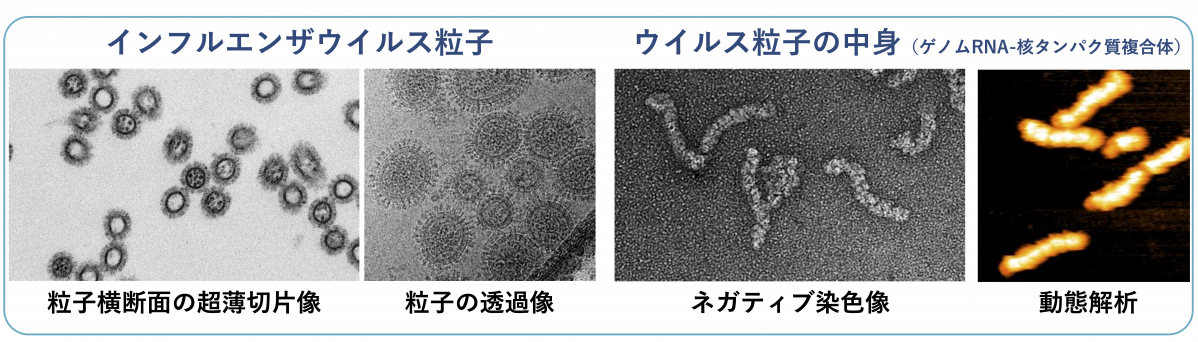

・インフルエンザウイルス増殖機構の解析

基本的なウイルス定量法は、感染細胞の細胞死やウイルスゲノムコピー数を代替的な指標とする間接的な評価方法が主流になっています。ここでは、シングルウイルス単位でのウイルス量・性状や抗体反応の評価系を構築し、ひとつひとつのウイルス粒子がどのような形や性質を持っているのかを明らかにし、ウイルス感染や抗体との反応の直接的なウイルス評価法を開発することで、基礎・応用両面のウイルス学研究への貢献を目指します。

・人獣共通感染症ウイルス感染の監視体制の開発

ウイルス特異的抗体のウイルス網羅的検出・定量系の確立により、様々なウイルス感染の一元的な監視体制の確立を目指した研究を進めています。また、新興ウイルス感染症のヒトや動物での血清学的疫学調査から地域の感染リスクを明らかにしたいと考えています。